宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く巨大ブラックホール

すばる×JWSTが捉えた、急速な共進化の新たな証拠

2025年9月18日

宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く巨大ブラックホール - すばる×JWSTが捉えた、急速な共進化の新たな証拠 –

詳しくは、早稲田大学ウェブサイトをご確認ください。

1. 発表概要

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU, WPI) の尾上匡房 (おのうえ まさふさ) 客員准科学研究員(研究当時は特任研究員兼Kavli IPMU-KIAA天体物理学フェロー、現早稲田大学高等研究所講師)とJohn Silverman (ジョン シルバーマン) 教授、 武漢大学のXuheng Ding (シューヘン ディン) 教授を中心とし、東京大学理学系研究科、愛媛大学、立命館大学、国立天文台の研究者らも参加する国際共同研究チームは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST, 注1) を用いて129億年前の宇宙に存在する活動的なブラックホール(クェーサー, 注2)を観測しました。

解析の結果、ブラックホールの親銀河が数億年前に既に大質量銀河へと成長したのち、その後星形成活動を急速に止めつつある、言わば「死にゆく段階」にある天体を2つ発見しました。こうした劇的な変化は、中心ブラックホールが周りの物質を吸い込む過程で放つ強い放射によって引き起こされた可能性があります。今回の発見は、初期宇宙で最も早く成長した銀河の進化過程で、巨大ブラックホールの活動が大きな役割を果たしたことを示す貴重な証拠であり、初期宇宙における銀河とブラックホールの複雑な共進化史をひも解くための新たな道を切り拓くものです。

これらのクェーサーはいずれも、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラHyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム, HSC) による広域探査で発見された天体です。今回の成果は、世界屈指の広視野観測能力を誇るすばる望遠鏡と、赤外線で最高感度を実現するJWSTとを組み合わせることで実現したものです。本研究成果は、英国の国際学術誌 「Nature Astronomy」のオンライン版に2025年8月11日付で掲載されました。

2. 発表内容

<研究の背景>

JWSTの運用開始により、銀河天文学はこれまでにない変革期を迎えています。2022年夏のデータ公開以降、約3年の間に、130億光年以上彼方の超遠方銀河が次々と発見され、初代銀河形成の理解が劇的に刷新されつつあります。

一方で、ほぼすべての銀河の中心には太陽の10万倍から数100億倍の重さを持つ巨大ブラックホールが存在します。物質が落ち込む際のエネルギー放射によって明るく輝くブラックホールは「クェーサー」と呼ばれ、初期宇宙の重要な観測対象になっています。

近傍宇宙の観測からは、銀河と中心ブラックホールの質量の間に強い相関があることが知られています。これは、スケールの大きく異なる両者が長い宇宙の歴史の中で互いに影響を与えながら成長してきたことを意味します。しかし、この関係がいつ、どのように始まったのかは未解明です。

そこで鍵となるのは、できるだけ遠方の宇宙で、銀河の進化と巨大ブラックホールの進化を個別に捉えることです。これまで、アルマ望遠鏡を用いた観測により、銀河のガス成分についての研究はありましたが、クェーサーの明るい輝きに隠れた銀河の星成分を直接捉え、その性質を調べることは困難でした。

<研究の内容>

今回、研究グループは共に129億光年先に存在するJ2236+0032とJ1512+4422というクェーサーを、JWSTの近赤外線分光器(NIRSpec)で観測しました。これらは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ HSC による広域撮像探査プログラム(注3)によって発見されていたもので、JWST 科学運用開始初年度の観測計画サイクル1で観測された12天体のうちの一部です。

NIRSpecの高感度分光データを精査した結果、これら2つのクェーサーから、通常は見られない中性水素の吸収線を検出しました。これは、明るいブラックホールからの光に加えて、親銀河由来の光が含まれていることを意味します。研究グループは、近赤外線カメラ (NIRCam) による画像観測からも同様の親銀河の検出を確認しています(参考: 2023年プレスリリース https://www.ipmu.jp/ja/20230629-JWST )。そして、この水素の吸収線の特徴から、銀河内に若い星が少なく、観測時点から数億年前に起こした爆発的な星形成後に成長が停止または減速している状態であることが判明しました。

こうした特徴を持つ銀河は「ポストスターバースト銀河 (注4)」として知られていますが、JWST登場以前は、宇宙全体での星形成活動が落ち着いた約80億光年前ほどまでしか発見されていませんでした。JWSTの近赤外線カメラNIRCamによる多波長観測のデータも合わせて解析した結果、両銀河がそれぞれ太陽の600億、400億倍の星質量を持つ巨大銀河であり、J2236+0032については「バルマーブレイク」と呼ばれる、銀河が比較的歳をとった星で構成されていることを示す別の特徴を捉えることにも成功しました。ビッグバンから10億年にも満たない時代に、このような成熟した銀河が存在することは大変驚きです。

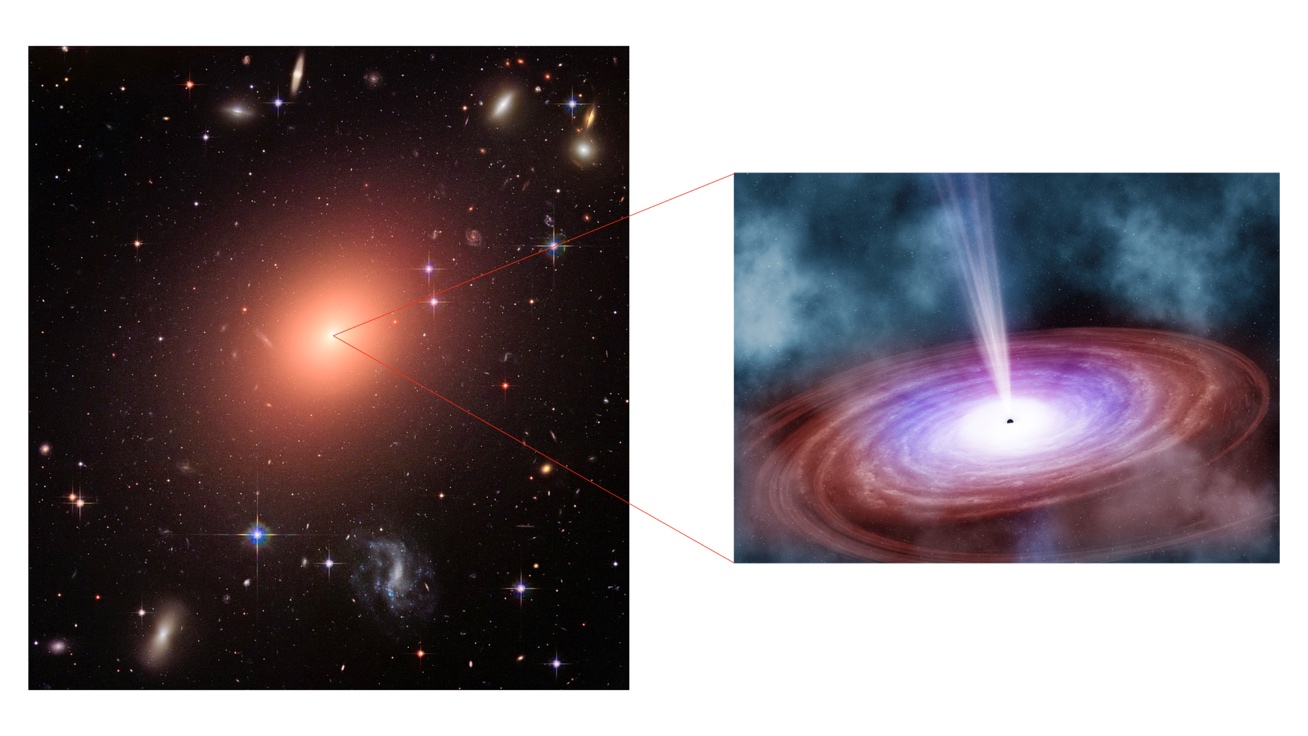

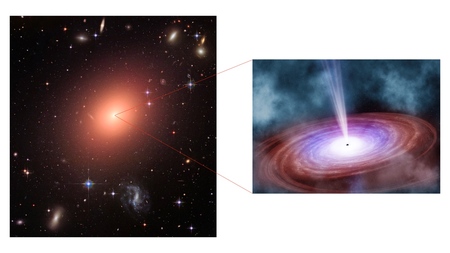

さらに、今回の発見で注目すべき点は、「死にゆく」銀河の中でなお活動を続ける巨大ブラックホールの存在です (図1)。J2236+0032とJ1512+4422は、活動中の巨大ブラックホールを持ち、かつ星形成活動が静止期に入った大質量銀河としては観測史上最も若い宇宙に存在する天体です。先行研究では、巨大ブラックホールの活動が親銀河の成長を抑え、星形成期から静止期への移行を促すと考えられていました。今回の成果は、そのような変化の現場を、多くの銀河がまだ成長の途中にある初期宇宙で初めてとらえたものです。

〈今後の展望〉

本成果は、初期宇宙において銀河とブラックホールがどのように一緒に進化してきたのかを知るための、新たな道を切り拓くものです。また、すばる望遠鏡の優れた探査能力と、JWSTの高感度観測の組み合わせによってもたらされた、日本の研究者ならではの成果です。この発見を皮切りに、研究チームはこれからも取得したJWSTデータの追解析や、新たな観測計画の検討を進めていきます。

3. 用語解説

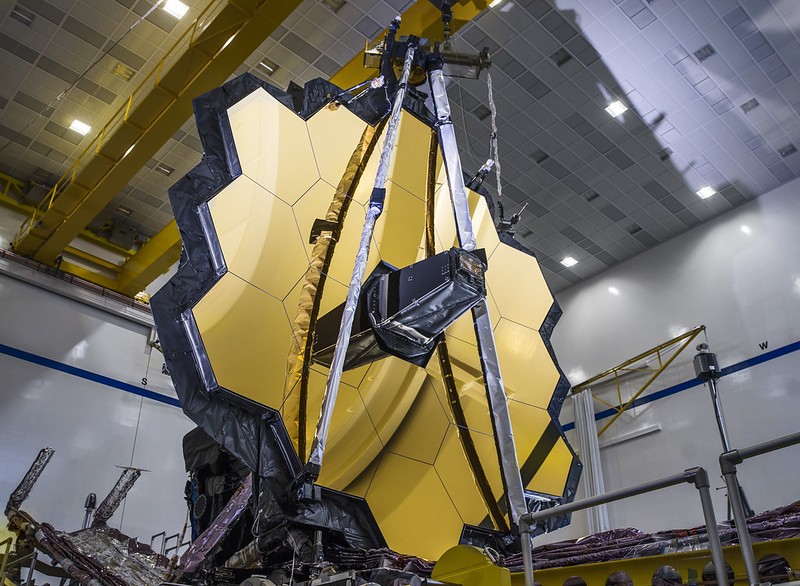

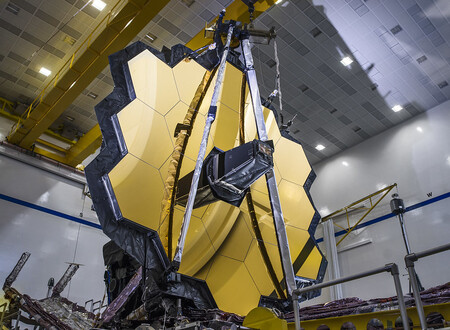

注1)ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) (図2を参照)

2021年12月25日にハッブル宇宙望遠鏡 (HST) の後継として打ち上げられた宇宙望遠鏡。口径6.5 m の主鏡を持ち、赤外線で観測を行う。観測装置は4種類搭載されており、近赤外線で撮像を行うNIRCam、近赤外線で分光観測を行うNIRSpecとNIRISS、中間赤外線で撮像と分光を行うMIRI がある。アメリカ航空宇宙局 (NASA)、欧州宇宙機関 (ESA)、カナダ宇宙庁 (CSA) の協力のもと開発された。

注2) ブラックホール

ブラックホールには、一般的に恒星質量ブラックホールと巨大ブラックホールの2種類が存在することが知られている。前者は星が寿命を迎えて爆発した最後にできる天体。後者は銀河中心に存在する。その形成過程はまだ未解明ではあるものの、銀河形成と同時期に誕生し、そこから周囲の質量を獲得しながら巨大に成長したと考えられている。

注3) HSC すばる 戦略枠観測プログラム (HSC-SSP)

ハワイ島のマウナケア山頂域 (標高4,200 m) のすばる望遠鏡 (図3) に搭載された超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (HSC) を用いて進められた大規模観測プログラムのこと。東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU)、国立天文台、台湾中央研究院天文及天文物理研究所 (ASIAA)、プリンストン大学をはじめとする機関の研究者らが共同で行っている。英語での正式名称が Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program であることから英語略称が HSC-SSP と呼ばれる。すばる望遠鏡の8.2 m という大口径主鏡による集光力とHSCの持つ広視野撮像性能を生かし、330 夜を投入して約1100平方度 (満月5500個分) の広い天域にわたって深宇宙の画像を取得した。観測自体は2014年3月に始まり、2021年1月に終了している。また、HSC-SSPで発見された天体の多くは、2025年3月に本格始動した、すばるの新たな多天体分光観測装置Prime Focus Spectrographの大規模観測プログラムでも観測される予定である。

注4) ポストスターバースト銀河

爆発的星形成後に成長が止まり、静止期に移行中の銀河。寿命が1億年未満のO型、B型星が超新星爆発を起こして消えてしまっているため、代わりにA型、F型星(寿命1-10億年)の特徴が強く現れた銀河のことを指す。今回観測された中性水素の吸収線も銀河に含まれるA型星、F型星由来のものと考えられる。J2236+0032で検出したバルマーブレイクも同様。

4. 発表雑誌

雑誌名:Nature Astronomy

論文タイトル:A post-starburst pathway for the formation of massive galaxies and black holes at z > 6

DOI:10.1038/s41550-025-02628-1 (2025年8月11日掲載)

論文のアブストラクト(Natureのページ)

https://www.nature.com/articles/s41550-025-02628-1

図1. 星形成活動が停止期に向かう成熟した銀河(左)と、その中心で輝くクェーサー(右)。両図とも想像図 (Credit:Kavli IPMU)

図2. ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) の画像 (Credit:NASA/Chris Gunn)

図3. 快晴のマウナケア山頂域にたたずむすばる望遠鏡 (Credit:Sebastian Egner/NAOJ)