【物語りの遺伝子 “忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー】(2)大阪下町に生まれて

YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった——。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎(たまだ・ぎょくしゅうさい)が、知られざる一門の歴史物語をたどります。

▼講談は落ちない

「今日の話はオチがなかったですね」 これ、講談師はよく言われます。

皆さん、ぜひ覚えておいてください。 講談は落ちません。 オチがあるのは落語です。講談は落ちないんです。なんなら続きます。 この連載の前回の終わりを見返していただければ分かります。 「この続きは、また次回のお楽しみ。」と締めています。 物語が延々と続く、それが講談です。

ですから、もし会社や学校の催しで「落語か講談か」と選ぶ機会がありましたら、絶対に講談をお 選びください。

なぜなら、落語は落ちます。講談は続きます。 皆さんの集まりにとって縁起がいいのは講談なんです。 ――と、ここで少々負け惜しみを申しました。

何しろ、勢力でいくと10倍、知名度でいくと100倍ぐらいの差がついております。落語界に挑んだところで、大人と子どものけんかです。どうか御憐憫の沙汰をもって、お許しを…。

▼大阪下町に生まれて

さて、お話は僕の子ども時代に戻ります。

僕が生まれたのは昭和51(1976)年。人口はまだまだ増え続け、新しい駅があちこちに新設され、住宅地が次々に作られ、ビデオデッキが普及し、ファミコンを持つ友達が現れ、大人たちは「24時間戦えますか」と問われた時代に小中学校を過ごした僕に、母は「大きくなったら外国に行きなさい。日本を出なさい」と言い続けました。

生まれ育ったのは大阪平野。住んでいたのは平屋の市営住宅でした。もちろん風呂はない。一緒に住んでいたおばあちゃんの部屋の床際の壁板が抜け落ちていて、路地に生えていたシダが部屋に入ってくるような家でした。

目の前には、大阪市内で最も荒れているとされる中学校があり、窓ガラスはことごとく割られ、廊下をバイクが駆け抜ける。そんな生徒たちに立ち向かう生徒指導の体育の先生はパンチパーマで手には竹刀――漫画のような光景が広がっていました。

庭にあった柿の実はヤンキーたちによって全て叩き落とされ、駐車場の軽自動車アルトの窓ガラスは割られ、壁にはスプレーで落書き。そんな日常でも、何の不便もなく過ごしていました。

その辺りの全ての市営住宅に風呂がなく、近くの商店街には銭湯が2軒ありました。学校では、その銭湯について毎日議論が繰り広げられました。

「A銭湯には汚物が浮いてたから、行かん方がええで」

「でも、この前はB銭湯にも浮いてたで」

こんなやり取りを繰り返しながらも、結局は「その日の運しだい」という結論になるのでした。

そんな生活がガラッと変わる日がやって来ます。それはまた次回のお楽しみ。

自宅の台所で体を洗われる幼少期の四代目・玉田玉秀斎

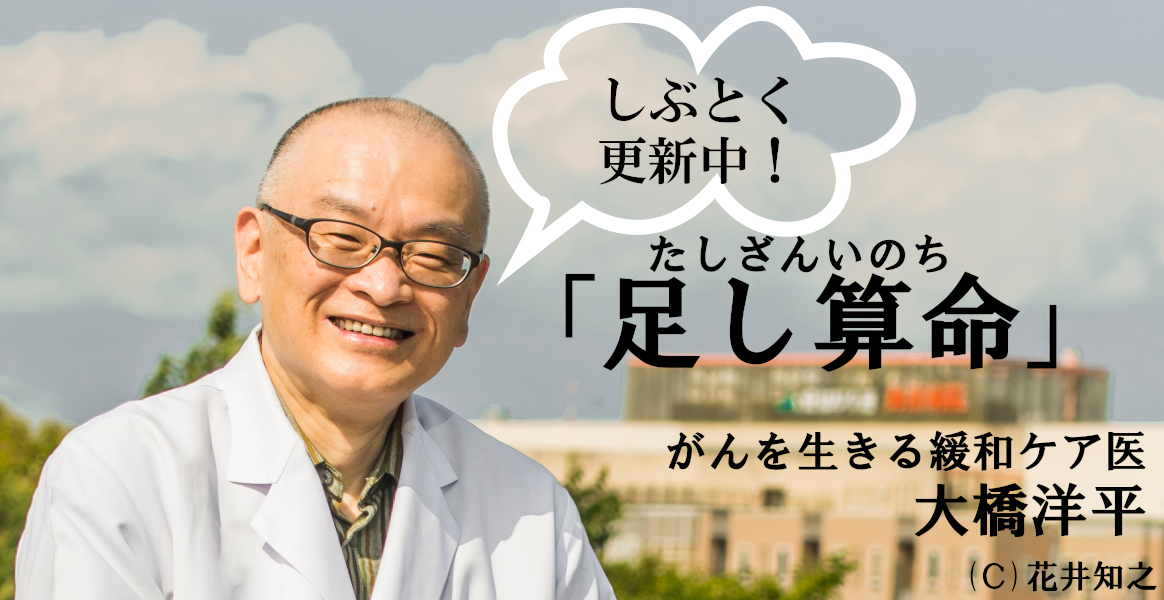

■四代目・玉田玉秀斎

ロータリー交換留学生としてスウェーデンに留学中、異文化に触れたことをきっかけに日本文化に興味を持ち、帰国後に講談師としての道を歩み始める。英語による講談や音楽とのコラボレーション、観光地を題材にした講談など、伝統と現代の融合を図る一方、文楽や吉本新喜劇との共演、オーダーメイド講談も精力的に行っている。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター