日本と英国のASDにおけるコミュニケーション解釈の文化差

欧米の研究成果は日本にも適用できるのか?

日本と英国のASDにおけるコミュニケーション解釈の文化差 欧米の研究成果は日本にも適用できるのか?

詳細は 早稲田大学Webサイト をご覧ください。

|

【発表のポイント】 ◆ 日本と英国の自閉スペクトラム症(ASD)者および非自閉スペクトラム症(非ASD)の人々が、互いにコミュニケーションをどのように解釈するかの比較研究を行ったところ、異なる結果が得られました。 ◆ 英国では、非ASD者同士は、相手が描いたアニメーションを見て「驚き」などの心の状態を簡単に理解することができましたが、ASD者と非ASD者のペアでは、心の状態を読み取ることが難しくなる傾向がありました。一方で、日本では、ASD者と非ASD者のペアでも、心の状態を適切に読み取ることができました。 ◆ 日本と英国ではASD者が直面するコミュニケーションの課題の種類が異なるのではないかと推測でき、欧米を中心としたASDに関する理論や研究成果を、他の文化にそのまま適用することには慎重な検討が必要である可能性が示されました。 |

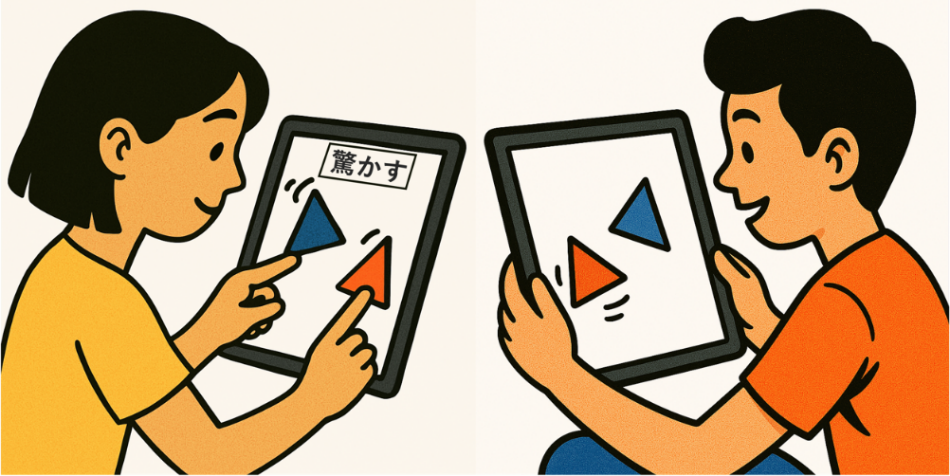

早稲田大学人間科学学術院の岡本 悠子(おかもと ゆうこ)客員次席研究員、大須 理英子(おおす りえこ)教授、日本学術振興会外国人特別研究員(当時)のBianca Schuster博士(現・ウィーン大学)らを中心とした研究グループは、福井大学医学部の小坂 浩隆(こさか ひろたか)教授、国立障害者リハビリテーションセンター研究所の井手 正和(いで まさかず)研究員と共同で、メンタライジングに関する研究を行いました。この研究では、英国と日本の自閉スペクトラム症(ASD)者および非ASD者を対象に能力の違いを比較しました。タブレットを使用し、三角形の動きを通して心の状態を描いた動画を作り、参加者が他の人が作った動画を見てその心の状態を読み取るテストを実施しました。その結果、英国と日本のASD者および非ASD者では異なる結果が得られました。英国では、ASD者と非ASD者が互いの動画を理解するのが難しい傾向がありましたが、日本ではASD者と非ASD者のペアでも、心の状態を適切に理解することができました。

どちらの国でも現実的にはASD者は非ASD者とコミュニケーションをとる際に困難さを感じていることから、「日本ではASD者・非ASD者同士が心の状態を読むことに苦労しない」という解釈は適切ではないと考えています。むしろ、今回用いた心の状態を測定するための課題が、日本文化における双方向的なコミュニケーションの困難さを調べることに向いていない可能性を示唆しています。今回の研究結果は、ASD研究において文化的な検討を進める重要性を示唆するものといえます。

■研究の波及効果や社会的影響

英国の参加者で検証された「ASD者のコミュニケーションの難しさには非ASD者からの誤解やミスコミュニケーションが関連する」という二重共感仮説は、ASD者が地域社会で健康に過ごしていくために重要なヒントが示されています。研究や社会などではASD者が他者の気持ちを誤解してしまうということに重きが置かれていますが、実際には支援者などがASD者の気持ちを非ASD者が誤解してしまうことも多く、それがASD者支援の難しさにもつながっています。非ASD者がどうすればASD者の心を理解できるようになるかを考えていくことが、ASD者の社会的受容とウェルビーイングを高めるきっかけになればと考えています。

本研究の結果は、研究調査において社会的理解を測定するために一般的に使用されている課題が、文化によって同じようには機能しないことも示唆しています。社会的相互作用の成功に関する人々の考え方が、どのような場合に重なり合い、どのような場合に文化間で異なるのかをよりよく理解するためには、より多くの異文化間研究が必要です。この知識は、文化的に適切な方法で社会的理解を正確に捉えるために、既存の尺度を適応させたり、新しい尺度を作ったりするのに役立つと考えます。今後のASD研究では、文化的背景がASD者に対する理解をどのように形成しているかを考慮すべきです。

■今後の課題

Schuster氏らの用いた課題では日本のASD者のコミュニケーション上の困難さを測ることはできませんでしたが、日本のASD者も日常生活ではコミュニケーションに困難さを抱えています。そのため、他の課題を用いて日本のASD者のコミュニケーションの難しさの背景を調べ、さまざまな支援につなげる必要があると考えています。その際には、日本や英国のコミュニケーション様式の違いに配慮した課題設定が必要になります。

■研究者のコメント

研究当初は日本のASD者も英国と同様に非ASD者の作ったアニメーションの読み取りに苦労すると考えていました。日英の研究者が互いの文化について意見を交わす中で、最初の仮説と異なる仮説を構築することができました。このような議論は、U21 Autism Research NetworkをきっかけにSchuster氏が日本に長期滞在し、日本文化を経験することで可能となったものです。今後も交流を重ねながら、文化の違いを丁寧に検証する研究を継続していきたいです。

■論文情報

雑誌名:Molecular autism

論文名:A cross-cultural examination of bi-directional mentalising in autistic and non-autistic adults

執筆者名(所属機関名):Bianca A Schuster1、岡本 悠子1、髙橋 徹1、栗原 勇人1、Connor K. Keating2、Jennifer L. Cook2、小坂 浩隆3、井手 正和4、成瀬 廣亮3、Carmen Kraaijkamp2、大須 理英子1

1. 早稲田大学 人間科学学術院、2. バーミンガム大学、

3. 福井大学医学部、4. 国立障害者リハビリテーションセンター研究所

掲載日時(現地時間):2025年5月14日(水)13:00(BST)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター