「特集」 海外移籍加速と 個のレベルアップ サッカーW杯予選 日本快進撃の背景

元川 悦子

サッカージャーナリスト

2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選の24年6試合が終了。日本代表は5勝1分の勝ち点16でC組首位を独走している。25年3月の次戦・バーレーン戦(埼玉)に勝てば、3試合を残して8大会連続本大会出場が決まる。これは代表史上最速。ここまで順調に来ている最終予選は初めてだ。

日本代表に勢い

「我々は世界一を目指している中で、今やっていることをさらにブラッシュアップしてレベルアップして戦っていかなければ、世界で勝つ確率を上げられない。さらに高い志を持って活動しなければいけないと思います」と就任7年目を迎えた森保一監督も強調。慢心することなく高みを追い求めていく構えだ。それは選手たちも全く同じ気持ちだろう。

22年W杯でドイツ、スペインの2大強豪国を撃破し、世界を驚かせたのが2年前。その後、キャプテンに就任した遠藤航(わたる)(リバプール/イングランド)が「2026年W杯で優勝を目指す」と公言。24年1~2月のアジアカップ(カタール)での8強敗退という挫折もあったが、苦境を乗り越えた今、チームには本当に高い領域を狙えそうな勢いが感じられる。

実際、最終予選6試合のデータを見てみると、総得点22で、総失点は2。22年カタールW杯の時は10試合で総得点12だったから、得点数が大幅に伸びていることが分かる。

躍動する欧州組

24年に5年ぶりの代表復帰を果たした小川航基(NECナイメヘン/オランダ)がここまで4ゴールと一気にブレイク。3・4・2・1のシャドーの軸を担う南野拓実(モナコ/フランス)も3得点を挙げ、本来の輝きを取り戻した。ボランチ・守田英正(スポルティング/ポルトガル)も圧倒的存在感を示しており、選手個々のストロングポイントが随所に出ている。それは特筆すべきポイントと言っていい。

ご存じの通り、彼らは目下、本場・欧州のタフな環境で自分を磨いている。11月の2連戦に招集された27人のうち、欧州組は23人。最高峰のイングランド・プレミアリーグの3人を筆頭に5大リーグ経験者が12人もいた。守田や前田大然(セルティック/スコットランド)のように5大リーグ以外のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)参戦者もいて、日本選手の国際経験値は確かに世界トップクラスになりつつあるのだ。

「日本代表をもっと強くするには、個人個人がステップアップしなきゃいけない。欧州CL上位クラブで試合に出ている選手がズラッと並ぶようになれば、W杯優勝も見えてくる」とカタールW杯でクロアチアに敗れた後、遠藤もしみじみと語っていた。今はその一歩手前まで来ているのではないか。

一握りだった海外移籍

改めて振り返ると、1998年フランスW杯の日本代表は全員がJリーグ組だった。直前で落選した三浦知良(鈴鹿)は94ー95年にイタリア・セリエAのジェノアでプレーしたことがあったが、当時はほんの一握りのトップ選手だけが欧州に行ける時代だったのだ。

直後に中田英寿がペルージャに移籍し、デビュー戦だった98年9月13日のユベントス戦で2ゴールという衝撃的デビューを飾ったが、この時点では日本サッカーはまだまだ未知数な存在だった。

同時に選手が海外に赴く環境も整っていなかった。顕著な例がナイジェリアでの99年ワールドユース(現Uー20W杯)で準優勝という快挙を成し遂げた日本代表メンバーだろう。小野伸二(Jリーグ特任理事)、稲本潤一(南葛SC)ら後の日本代表を担う逸材がズラリと並んでいたのに、大会直後に欧州に移籍した人間は1人もいなかったのだ。

結局、小野がフェイエノールト(オランダ)、稲本がアーセナル(イングランド)へ赴いたのは、2年後の2001年夏。大会ベストイレブンに名を連ねた本山雅志(鹿島アカデミースカウト)らは、欧州クラブから関心を寄せられながら、一度も挑戦することなく現役を終えている。今となれは、こんな事態は信じがたいと言うしかない。

それも日本人代理人が皆無に近く、クラブ間の橋渡しができる人材が乏しかったことが大きい。年俸や条件面などを緻密に交渉できる専門家がいなければ、選手がいくら海外移籍を熱望しても、実現には至らない。

代理人とスカウト網

03年に国際サッカー連盟(FIFA)の公認代理人試験が始まり、そこから資格取得者が徐々に増加。一時は資格なしでも仲介できるシステムになっていたが、現在はまた試験が復活。100人を優に超える人材が選手のキャリアデザインをサポートしているのだ。

こうした流れもあり、現日本代表の堂安律(フライブルク/ドイツ)、菅原由勢(サウサンプトン/イングランド)と中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)はUー20W杯直後に欧州へ移籍。全員がオランダで足掛かりを築き、大きな飛躍を遂げている。20年前とはガラリと環境が変わったのである。

さらにその下の世代になると、欧州CL参戦中のチェイス・アンリ(シュツットガルト/ドイツ)、23ー24シーズンのドイツ・ブンデスリーガ1部で5試合出場の福田師王(ボルシアMG)のように、10代のうちからJリーグを経由することなく欧州行きを選択する者も出始めている。代理人は育成年代のうちから選手にアプローチし、争奪戦を繰り広げている。それが移籍の低年齢化につながっているのだ。

それとともに、欧州クラブのスカウト網も拡大している。2000年代初頭はインターネットが今ほど普及していなかったから、代理人がマメにクラブ側とコンタクトし、インパクトのある映像を送ってアプローチ。それを基に獲得選手を判断するのが常だった。代理人にしてみれば、ビデオを作って送るだけでもとんでもない労力がかかっていた。

となれば、目に留まる日本人選手は、小野や稲本のようにUー17・Uー20W杯などの世界大会に出ている選手に限られる。そうでない人材はほぼノーチャンスだ。2000年代前半に欧州移籍した中村俊輔(横浜FCコーチ)、柳沢敦(鹿島ユース監督)、高原直泰(沖縄SVのCEO)らも日本代表の主力級。「A代表にならなければ欧州には行けない」というのが当時の定説だったと言える。

それでも、2000年代半ばになると、まだA代表に定着していなかった松井大輔(Fリーグ理事長)、大久保嘉人らが異国の門を叩(たた)くようになる。本田圭佑、長谷部誠(日本代表コーチ)、吉田麻也(LAギャラクシー/米)といった面々も続き、長谷部が08ー09シーズン・ブンデスリーガ制覇。本田もオランダからステップアップしたロシア1部・CSKAモスクワで09ー10シーズン・欧州CL決勝トーナメントで活躍し、日本人の価値向上の一翼を担った。

そして10年代になると、流れはグッと加速する。香川真司(セレッソ大阪)がドルトムントでブンデスリーガ1部リーグ2連覇に貢献しその名をとどろかせ、10ー11シーズンには内田篤人(当時シャルケ/ドイツ、現在解説者)と長友佑都(当時インテル/イタリア、現在FC東京)が欧州CL準々決勝で顔を合わせるという強烈な出来事もあった。岡崎慎司(ドイツ6部リーグ相当のバサラ・マインツ監督)もブンデスリーガ1部で2年連続2桁ゴールを達成し、イングランドでは15ー16シーズン・プレミアリーグ制覇の一員となった。彼ら北京五輪世代が日本の評価を押し上げ、日本代表をレベルアップさせたのは紛れもない事実。18年ロシアW杯で3度目のベスト16入りした時のメンバー23人中15人が海外組という状況を見ても、個の飛躍が色濃く伺えた。

新技術でタレント発掘

欧州市場における日本人急増に一役買ったのが、世界中の試合を網羅した「Wyscout(ワイスカウト)」という映像テクノロジー。04年に誕生した同システムは10年代になると広く普及。各クラブがこれを活用して世界各国の選手をチェックし、チームに合った選手を獲得できるようになった。これが隠れていたタレント発掘につながったのだろう。

最近はクラブと選手のマッチングシステムまであるという。23年夏に移籍し、今季ブンデス1部初参戦中の町野修斗(キール)は「キール側が欲しい選手の条件をシステムに入れて、出てきたのが自分だと聞いた。事前にオンラインで会長や監督と話したけど、『そのままのプレーをしてくれればいい』と言われたので、安心して赴くことができた」と話す。こういったテクノロジーは極東の日本人選手にとっては大きなプラス要素。20年代半ばを迎えた今、日本の選手にとって欧州移籍は「隣のクラブに行く」くらいの感覚になっているのかもしれない。

1998年W杯初出場からの長い年月を経て、「欧州に行かなければA代表になるのは難しい」という現状になったわけだが、森保監督は欧州ならどこでもいいとは考えていない。リーグやクラブの格付けも加味して視察を重ね、日本代表にフィットできるかどうかも総合判断して選手招集に踏み切っているのだ。

ゆえに、3シーズン連続欧州CL参戦中の古橋亨梧(セルティック)がなかなか呼ばれないといった事態も起きている。これは、裏を返せば、それだけ選手層が厚くなったことの証明でもある。遠藤航が言うように、欧州CL上位クラブの主力級がもっともっと増えていけば、日本はコンスタントにW杯上位に行ける国になるはず。その日ができるだけ早く訪れるのが、我々にとっては理想的である。

魅了あるJリーグに

選手の欧州移籍加速によって、もう一つ考えなければならないのが、Jリーグの今後だ。若いスターが次々と引き抜かれた結果、昨今は30代の元代表と代表予備軍がけん引するリーグ構成になっている。下部カテゴリーから個人昇格する選手も増えているが、育成サイクルをもっと早め、年俸や環境面をよりよくしていかないと、見る側の面白味が薄れがちだし、逸材も出現しなくなる。森保監督は「今の選手はみんなJリーグから育った選手」と口癖のように言っているが、それを維持するためにも、魅力あるリーグ作りをより一層、大事にしていってほしいものである。

サッカージャーナリスト 元川 悦子(もとかわ・えつこ) 1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学卒。業界紙、夕刊紙の記者を経て94年からフリーに。Jリーグ、日本代表などサッカーを軸に30年間取材。W杯は94年アメリカ大会から8回連続で現地取材。著書に「黄金世代 99年ワールドユース準優勝と日本サッカーの10年」(スキージャーナル)、「僕らがサッカーボーイズだった頃」(カンゼン)など。

(Kyodo Weekly 2024年12月9日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

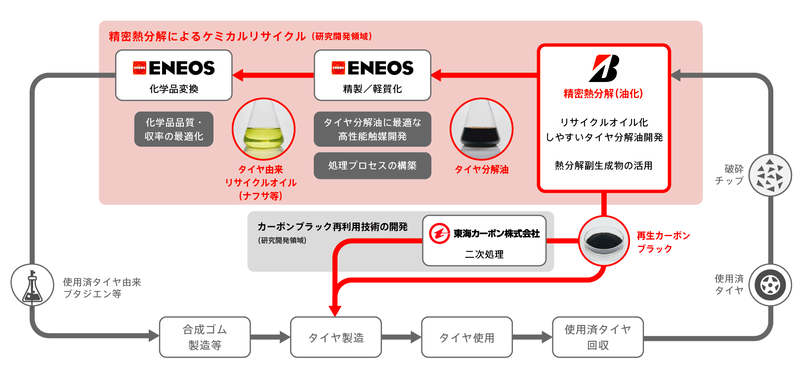

自動車リサイクル促進センター