【注意喚起】除雪機の事故を防ぐために気を付けるポイント ~除雪の前に、危険を排除~

記録的な猛暑だった夏が嘘のように、急に気温が下がり、もうすぐ冬が訪れます。気象庁の寒候期予報(※1)によると、気温はほぼ平年並み、降雪量は平年並みか多い見込みになっています(9月22日発表時点)。雪が積もったとき、活躍するのが除雪機です。しかし、誤った使い方や不注意により命を落とす危険もあります。独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、雪のピークを迎える前に、除雪機の事故を防ぐための注意喚起をします。

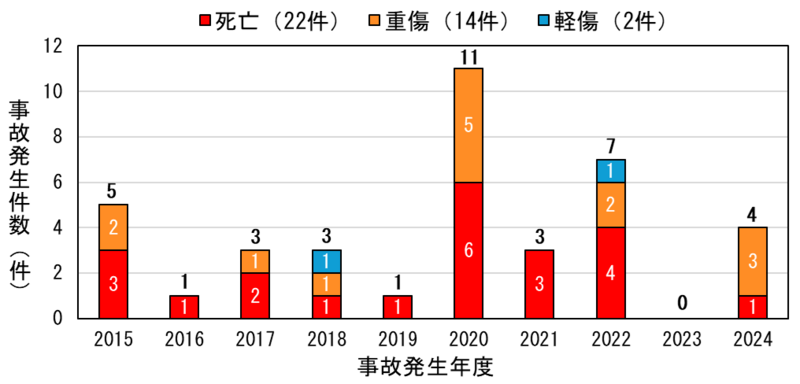

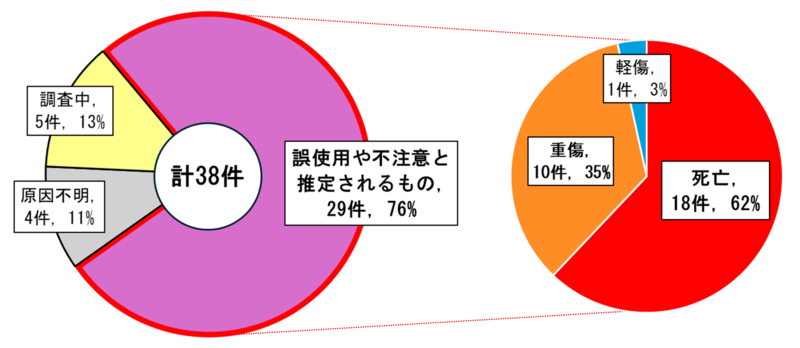

2015年度から2024年度までの10年間にNITEに通知された製品事故情報(※2)では、除雪機により人的被害があった事故は38件ありました。事故件数の推移を見ると、降雪量が全国的に平年より少なかった2023年度は事故が0件だったのに対し、平年並みか多かった2024年度は再び事故が発生しました。

除雪機により人的被害があった事故の約8割(38件中29件)が使用者の誤使用や不注意によるものです。また、事故の大半(38件中36件)が死亡や重傷を伴う重大な事故に至っています。

事故の中には、シーズン前の試運転で事故に遭われているケースもあります。『操作には慣れているから』『今まで事故になっていないから』といって油断することなく、使い始める前に危険な使い方をしていないか今一度確認し、安全に正しく除雪機を使いましょう。

■除雪機の気を付けるポイント

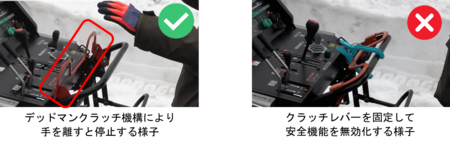

○安全機能を無効化しない。

○後進する際に転倒したり、挟まれたりしないよう周囲の状況に注意する。

○人が近くにいる時は使用しない。エンジンを掛けたまま離れない。

○雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。

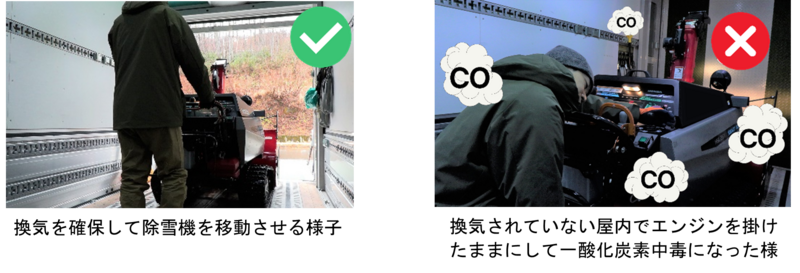

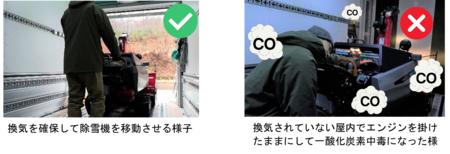

○屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたままにしない。

(※) 本文中の全ての画像は再現イメージであり、実際の事故とは関係ありません。

(※1)気象庁発表 寒候期予報 https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M

(※2)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故を含みます。

除雪機の構造と各部名称

事故の発生状況

NITEが受け付けた製品事故情報のうち、2015年度から2024年度までの10年間に発生した除雪機により人的被害があった事故38件について、発生状況を示します。

2-1. 月別の事故発生件数

除雪機により人的被害があった事故38件について、「月別の事故発生件数」を表1に示します。冬のシーズンが始まる12月に最も事故が発生しています。使い始めに特に注意してください。

表1 月別の事故発生件数

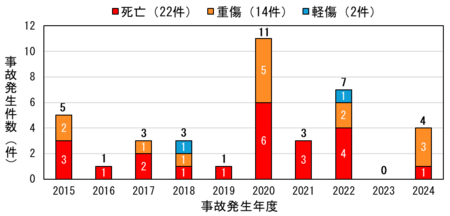

2-2. 年度別の事故発生件数

除雪機により人的被害があった事故38件について、「年度別の事故発生件数」を図1に示します。2023年度に0件になったものの、2024年度に再び事故が発生しました。降雪量が増え、使用機会が増えると事故件数も増加するおそれがあります。事故の9割以上(38件中36件)が、死亡又は重傷に至っており、注意が必要です。

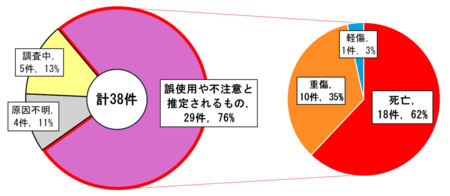

2-3.原因別の事故発生件数

除雪機により人的被害があった事故38件について、「原因別の事故発生件数」を図2に示します。約8割(調査中の案件を除くと約9割)が安全機能を無効化するなど「誤使用や不注意と推定されるもの」の事故となっています。誤使用や不注意による事故で多くの死亡・重傷事故が発生しています。

図2 原因別の事故発生件数 及び 「誤使用や不注意と推定されるもの」の被害状況

図2 原因別の事故発生件数 及び 「誤使用や不注意と推定されるもの」の被害状況

2-4.事故事象別・被害状況別の事故発生件数

除雪機により人的被害があった事故38件について、「事故事象別・被害状況別の事故発生件数」を表2に示します。死亡事故は「除雪機の下敷きになった」、「除雪機のオーガ(回転部)に巻き込まれた」の2つの事象で多く発生し、重傷事故は「除雪機のブロワ(投雪口)に手を入れた」事象で多く発生しています。

表2 事故事象別・被害状況別の事故発生件数 ( []内は誤使用や不注意と推定されるもの)

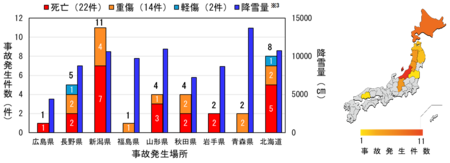

2-5.都道府県別の事故発生件数

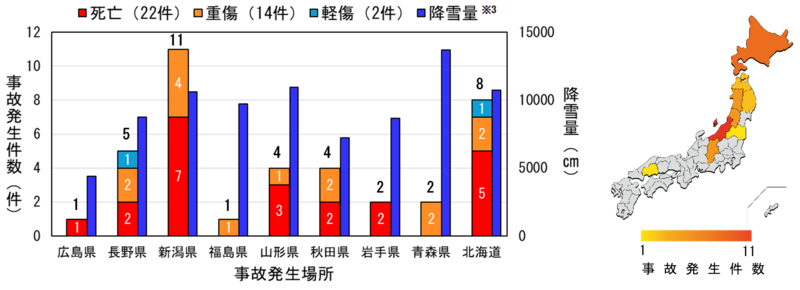

除雪機により人的被害があった事故38件について、「都道府県別の事故発生件数」を図3に示します。新潟県が最も多く、主に北海道や日本海側の豪雪地帯で多く発生しています。

(※3)降雪量は、気象庁の「過去の気象データ」を基にNITEがグラフを作成。各道県の降雪量は、各道県内の観測地点のうち、2015年度から2024年度までの10年間(11月~3月の期間)で、最も降雪量が多かった地点の期間合計降雪量。

https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php

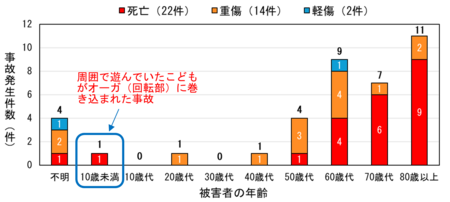

2-6.年齢別の事故発生件数

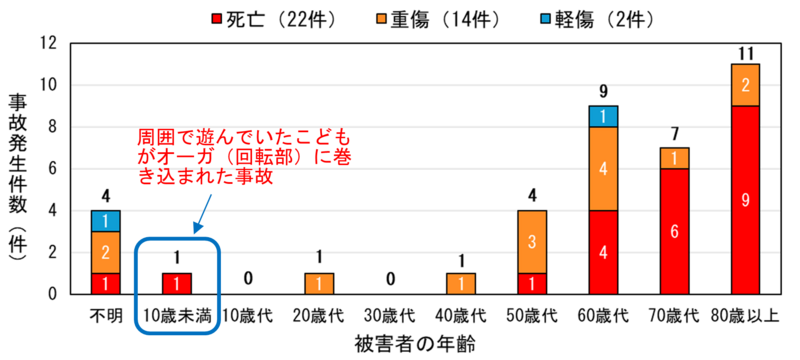

除雪機により人的被害があった事故38件について、「年齢別の事故発生件数」を図4に示します。被害者の多くが高齢者となっています。これは、豪雪地帯における除雪作業者の高齢化により、高齢者の除雪中の事故が増えているものと考えられます。事故に遭わないよう使用者本人のみが気を付けるだけでなく、離れて暮らしているご家族や周りの方々のサポート・お声がけもお願いします。

気を付けるポイント

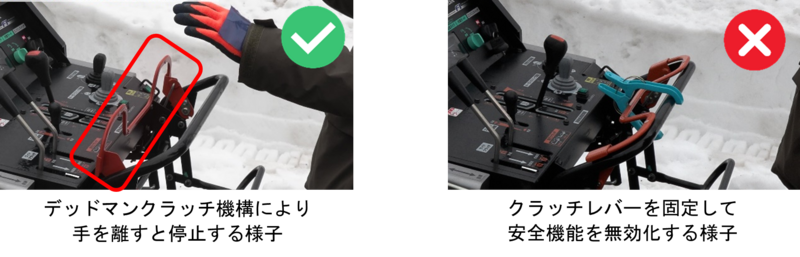

安全機能を無効化しない。

デッドマンクラッチ機構のクラッチレバーを固定したり、緊急停止クリップを装着せずに使用したりするなど、安全機能の無効化は絶対にしないでください。安全機能を無効化すると、使用者が転倒などした際に除雪機が停止せず、除雪機の下敷きになったり、巻き込まれたりするおそれがあります。

後進する際に転倒したり、挟まれたりしないよう周囲の状況に注意する。

後進する際は、足下や後方の障害物を確認し、十分注意して走行してください。転倒して除雪機の下敷きになったり、障害物に挟まれたりするおそれがあります。

人が近くにいる時は使用しない。エンジンを掛けたまま離れない。

除雪作業をする際は、周囲に人がいないことを確認してください。特に背丈の低いこどもは死角に入りやすいので、十分気を付けてください。また、除雪機のエンジンを掛けたままその場を離れると、こどものいたずらなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。一時的にその場を離れるときでも、必ずエンジンを切ってください。

雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。

エンジンを掛けたまま雪を取り除く作業を行うと、手を負傷するおそれがあります。雪が詰まった場合は、直接手で行わず、必ず備え付けの雪かき棒を使用して取り除いてください。

屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたままにしない。

作動中の除雪機の排気には一酸化炭素が多く含まれています。一酸化炭素は無色・無臭で、発生に気が付きにくく、また非常に毒性の強い気体です。閉め切った屋内で除雪機のエンジンを掛けたままにすると、短時間で一酸化炭素の濃度が高くなり非常に危険です。除雪機は始動/停止も含め風通しの良い屋外で使用しましょう。エンジンを切った状態で、手で押して移動できない大型の除雪機等の場合は、窓などの開口部を開放して十分な換気が取れていることを確認してから、「屋内で始動し速やかに屋外に出る」、「屋内にしまったら速やかにエンジンを切る」などの対策をしてください。

今回の注意喚起動画はこちら

>>除雪機「事故を防ぐ5つのポイント」

事故品・事故事例を確認

過去にどのような事故が発生しているか確認する。

NITEはホームページで製品事故に特化したウェブ検索ツール「NITE SAFE-Lite(ナイト セーフ・ライト)」のサービスを行っています。製品の利用者が慣れ親しんだ名称で製品名を入力すると、その名称(製品)に関連する事故の情報やリコール情報を検索することができます。

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全センターの概要

NITE 製品安全センターには、消費生活用製品安全法などの法律に基づき、一般消費者が購入する消費生活用製品(家庭用電気製品やガス・石油機器、身の回り品など)を対象に毎年1千件以上の事故情報が寄せられます。製品安全センターでは、こうして収集した事故情報を公平かつ中立な立場で調査・分析して原因究明やリスク評価を行っています。原因究明調査の結果を公表することで、製品事故の再発・未然防止に役立てています。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター