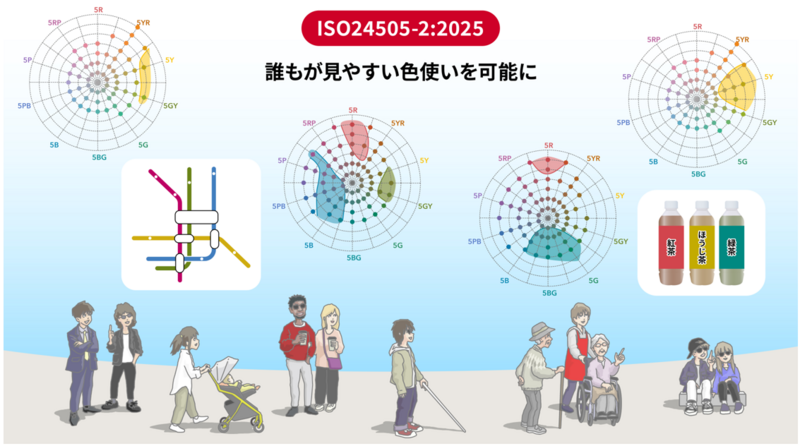

みんなが「色」から情報を得られる社会に

色弱とロービジョンのための色の組合せ法を定める国際規格が発行

ポイント

・ 色弱とロービジョンの当事者団体の協力を得て、5年以上かけて視覚特性データを収集

・ 警告、注意、誘導、案内などの視覚表示物や日常生活製品のデザインにおいて、誰もが色の違いを認識できる配色の方法を規格化

・ 色弱やロービジョンの方の見えにくさの理解が深まり、さまざまな人にとって識別しやすい色を用いた標識や表示の普及に貢献

色弱やロービジョンの人々にもわかりやすい配色の製品や環境を実現するため、色弱とロービジョンの色の見えの実態に基づく色の組合せ法を定める国際規格ISO24505-2:2025(以下「本規格」という)が発行されました。これにより、国内外におけるアクセシブルデザイン製品が普及し、「多様性を包含する社会の構築」が進展することが期待されます。

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、色のカテゴリー性を利用した基本色領域の計測に基づき、本規格の発行に貢献しました。

下線部は【用語解説】参照

社会課題の解決

人間の色覚は先天的に異なる特性や視覚的障害の種類に依存します。見やすい色の組合せはこうした人間の多様な色感覚に依存するため、これまで統一的な方法が開発されてきませんでした。特に色弱(医学的な色覚異常)やロービジョンの人々は、日常生活において色の識別に多大な不便があることが多く、社会的配慮が必要とされてきました。色弱は理論による見え方の推測はされていましたが、実際の色の識別に関するデータは少なく、またロービジョンは、疾患や視覚障害の程度によって見え方が異なることから、一律の対応が難しいとされてきました。こうした問題に対処するため、産総研はカテゴリー性に基づく色の基本色領域(色空間において、ある基準となる色と見え方が類似していると知覚される色の領域)の計測を進め、色の類似度による領域が形成されることから、見えにくさには共通点があることを明らかにしました。この結果に基づいて、本規格で色弱とロービジョンのための色の組合せの方法を提案しました。製品・サービスの開発者やデザイナーがこれを参照することで、これまで色の識別が困難だった方々に対して見やすい色の製品や環境を提供することが可能となりました。

規格発行までの道のり

産総研人間情報インタラクション研究部門では、人間の色覚のカテゴリー性に注目し、それに基づく見やすい色の組合せ方法を開発しました。この手法は当初ISO/TC 159(人間工学)/SC 5(物理環境の人間工学)/WG 5(特別な配慮を必要とする人々のための物理環境)においてISO24505:2016として若齢者と高齢者を対象とした色の組合せ規格として発行され、その後改訂・再編されシリーズ規格のISO24505-1:2025として発行されました。このISO24505:2016の開発の際に「色の見えにくい人々に配慮した規格も必要である」という意見が寄せられ、これを受けて、色弱者やロービジョンのような色の識別が困難な人々に対して新たな規格ISO 24505-2を作成することになりました。

規格策定のためには、基礎資料として色弱とロービジョンの実際の色の見え方に関するデータが必要となります。また、計測に関して参加される方々の視機能の医学的検査も求められます。そこで産総研では、メディア等を通じた声掛けに加え、色弱とロービジョンの当事者団体への協力依頼も行い、5年以上かけてこれまでにない規模の多数の観測者のデータを収集しました。そのデータベースに基づいて色弱やロービジョンのための色の組合せに関する規格原案が作成され、ISOにおける審議を経て本規格が発行されました。

今後の予定・波及効果

本規格を活用することにより、これまで色の識別が困難だった色弱やロービジョンの人々に対して、誤認や見落としのない配色のデザインが可能となります。本規格は、製品やサービスの開発者やデザイナーに活用いただくとともに、ロービジョンや色弱の方々が見えにくさを説明したり色使いの改善を要望したりする際にも役立つことを期待しています。色の組合せは警告、注意、誘導、案内などの重要な視覚表示物の他、日常生活製品や環境の設計などに多く使われています。識別しやすい色彩情報によって、安全で快適な社会の構築が可能となります。本規格は、見えにくさへの理解を共有する手がかりとして、色弱やロービジョンの人々と、視覚標識や表示の設計・デザインに関わる人々をつなぐ懸け橋となることが期待されます。さらに、アクセシブルデザインやユニバーサルデザインを通じて、見えにくさを抱える人を包含する社会環境の構築を、視環境の面から支援するものです。

特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)は「色覚の多様性に配慮した基準が国際規格として形になることを、大変心強く感じております。こうした取り組みが広がることで、より多くの人が安心して色を利用できる社会につながります」と期待を寄せています。また特定非営利活動法人日本障害者協議会からは「ロービジョンや色覚に特性のあるユーザーにとって、この国際規格が発行されることは、大変喜ばしく、かつ意義のあることです。この規格は、視覚標識や表示を設計、デザインする人々と私たちとの『共通言語』です。双方で大いに活用することで、多くの人々にとって視認しやすい環境を、共に作っていきたいと強く願っています。この規格の発行にご尽力くださった皆さますべてに、心から謝意を申し上げます。」とコメントがありました。

今後は若年者・高齢者・ロービジョン・色弱のすべての人々に共通して見やすい色の組合せの規格を作成し、色覚の多様性を包含する色の組合せの国際規格3部作を完成させる予定です。

規格の概要ISO 24505-2:2025 Ergonomics — Accessible design Part 2: Colour combinations for people with colour deficiency and low vision 人間工学 —アクセシブルデザイン -第2部:色弱及びロービジョンのための色の組合せ

本規格は、視覚的な標識や表示物において複数の色を組合せて用いる際、色弱やロービジョンの人々にも見やすく、識別しやすい色の組合せを作成するための方法を規定するものである。この方法はISO 24505-1で規定された手法に基づいているが、本規格では色の識別に困難がある人向けの色の組合せと、その基になる基本色に関するデータに焦点を当てている。

本規格では、色弱の典型例として1型2色覚(赤色受容体欠落)及び2型2色覚(緑色受容体欠落)を対象としている。3型2色覚(青色受容体欠落)や異常3色覚(受容体応答異常)について、学術的に対象者が不在または十分なデータがないため対象外としている。「ロービジョン」とは、光学的な屈折矯正(眼鏡、コンタクト等)では改善されない極度の視力低下や視野の制限(中心視のみ、または周辺視のみ)を伴うさまざまな眼疾患の状態を含む。本規格では、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、緑内障、白内障などの眼疾患によって引き起こされるロービジョンを対象としている。ただし、同様に重度の視力低下を伴う「弱視(amblyopia)」については、医学的に異なる分類とされるため対象外である。

本規格は基本的に反射光または物体色モードの色を対象としているが、自己発光モード(ディスプレー表示など)であっても、その色度座標を適切に物体色モードへ変換することで適用可能である。なお、安全に関わる用途のための色の選定及び組合せについては、ISO 3864-1:2011に準拠するものとする。

本規格ではISO24505-1と同様に、色弱及びロービジョンの基本色領域のデータに基づいて➀非常に識別しやすい色の組合せ、➁識別しやすい色の組合せ、③やや識別しやすい色の組合せの3段階で配色の見やすさを表しており、それぞれの色のカテゴリーに属する色をマンセル表色系上から選んで配色する。

メンバー 伊藤 納奈(産総研 人間情報インタラクション研究部門 副研究部門長) 佐川 賢(産総研 名誉リサーチャー) |

関連する論文

タイトル:Span of color similarity of low vision

著者:Itoh N., Sagawa K., Okamoto A., Mitani S., Yoshida T.

掲載誌:Proceedings of the 9th International Conference on Low Vision (Vision2008), 2008

タイトル:Span of color similarity of low vision

著者:ITOH, N., SAGAWA, K., OKAMOTO, A., MITANI S., YOSHIDA, T.

掲載誌:Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics, 2009

タイトル:Span of fundamental colours of people with colour vision defects

著者:ITOH, N., SAGAWA, K.

掲載誌:Proceedings of CIE Centenary Conference, 216-217, 2013

関連する予算制度

経済産業省受託事業:

国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費(戦略的国際標準化加速事業:産業基盤分野に係る国際標準開発活動)「アクセシブルデザイン(AD)機器の利用促進のための国際標準化アクセシブル社会への実装を加速するための国際標準化」(2023-2025)

国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費(戦略的国際標準化加速事業:産業基盤分野に係る国際標準開発活動)「アクセシブル社会への実装を加速するための国際標準化」(2020-2022)

産業標準化推進事業委託費 (戦略的国際標準化加速事業: 産業基盤分野に係る国際標準開発活動)

「社会のユニバーサルデザイン化に向けたアクセシブルデザイン(AD)製品の国際標準化等」(2017-2019)

工業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業(国際標準共同研究開発・普及基盤構築事業))

「アクセシブルデザイン(AD)製品及びその認証に関する国際標準化・普及基盤構築」(2014-2016)

用語解説

色弱(先天色覚異常)

先天色覚異常は遺伝性疾患で、X連鎖性遺伝(伴性潜性遺伝)の遺伝形式をとります。日本人での頻度は男性の約5%に見られ、女性には0.2%とほとんどみられません。先天色覚異常には、色覚に関係する3種類の錐体細胞の欠落や異常応答の程度によって種類が異なりますが、通常、色弱(医学的には色覚異常)といえば、2色覚型(3種類の錐体細胞のうち一つが欠けた型)や異常3色覚(3種類の錐体細胞は存在するが、一つが異常な反応をする型)を指します。また、3種類の錐体細胞のいずれかの欠落や異常応答の錐体細胞の種類で1型(赤錐体欠落や異常)や2型(緑錐体欠落または異常)に分類され、これらをあわせて先天赤緑色覚異常ともいいます。一種類の錐体しか有しない1色覚型や、青錐体が欠落したり異常応答を示したりする3型は非常にまれです。(日本眼科学会より改変。https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=33)

ロービジョン

WHO(World Health Organization:世界保健機関)の定義では、矯正視力が0.05以上0.3未満とされていますが、日本では視力・視野のみでなく、視覚障害のために日常生活に不自由のある状態を「ロービジョン」と総称しています。ロービジョンは英語表記で「low vision」であり、直訳すると「低視力」や「弱視」と表現されることが多いですが、もう少し範囲の広い「低視覚」と呼ぶべきものです。(日本眼科医会HPよりhttps://low-vision.jp/about-low-vision-care/)

アクセシブルデザイン、ユニバーサルデザイン

高齢者や障害者を含む、できる限り多くのユーザーが使えるように製品・サービス・環境などをデザインする概念です。特に、狭義には高齢者や障害者に配慮した製品などを意味します。高齢者や障害者に配慮したデザイン概念には、アクセシブルデザイン(accessible design)、ユニバーサルデザイン(universal design)を初め、ノーマライゼーション(normalization)、バリアフリーデザイン (barrier free design)、デザインフォーオール(design for all)、インクルーシブデザイン(inclusive design)などが提唱されていますが、大きな違いはなく、ゴール(目的)はみな同じと考えられます。 なお、ISOでは、主にアクセシブルデザイン(accessible design)というシリーズで規格を作成しています。

色のカテゴリー性

色は脳の高次認識レベルで類似した色をグループとして知覚する特性があります。これを色のカテゴリー性と呼びます。例えば、紫に近い赤も橙に近い赤も赤のグループとして認識され、これが色名の「赤」として表現されます。黄、緑、青、紫などもカテゴリーとして知覚され、言語(色名)と結びついています。色のカテゴリーは、世界の多様な言語に共通して現れる色名と関連し、言語横断的に11の共通カテゴリーが確認されています。

色の基本色領域

人間が知覚する基本的な色とその類似した色のグループ(カテゴリー)をマンセル表色系上で示したものです。本規格では、基本色として、赤、橙、黄、黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、赤紫、白、黒、灰の13色を定め、それぞれの類似する領域を総称して基本色領域と呼びます。また、特定の基本色(例えば赤)に対して「赤の基本色領域」と示す場合もあります。

ISO/TC 159(人間工学)/SC 5(物理環境の人間工学)/WG 5(特別な配慮を必要とする人々のための物理環境)

ISO(国際標準化機構)は国際的な技術標準を制定する国際機関です。各国の162の標準化団体から構成される国際組織で、本部はジュネーブにあります。日本の加盟団体は日本産業標準調査会(Japanese Industrial Standards Committee, JISC)で経済産業省内に設置されている政府機関です。ISOでは300余りの技術委員会(Technical Committee, TC)とその傘下の分科会(Sub-Committee, SC)や、作業グループ(Working Group, WG)に専門家(Experts)が集まり国際規格(International Standards)を作成しています。本規格を作成したTC 159 人間工学(Ergonomics)は人間工学分野を担当する技術委員会で、人体寸法や、コンピューターなどのシステムと人間の相互作用、さらに光や音などの物理環境の人間工学に分かれて活動しています。アクセシブルデザインはこれらのすべてに横断的に関わるため、TC 159直下とSC 5(物理環境の人間工学)にWGが設置されています。

ISO 24505: 2016 Ergonomics — Accessible design — Method for creating colour combinations taking account of age-related changes in human colour vision

人間工学-アクセシブルデザイン-年齢による人の色覚変化を考慮した色の組合せ方法

この国際規格は、視認性の高い色の組合せを作成するための方法を提供しており、視認者の年齢を考慮しています。この方法は、明所視(photopic)及び薄明視(mesopic)条件下での色の類似性に基づいています。

複数の色が使用される視覚的な標識や表示の設計に適用され、色覚に異常のない高齢者を含むすべての年齢層にとって色が目立つようにすることを目的としています。

ISO 24505-1:2025 Ergonomics — Accessible design

Part 1: Colour combinations for young and older people without visual impairments

人間工学 — アクセシブルデザイン 第1部:視覚障害のない若齢者及び高齢者のための色の組合せ

この国際規格は、ISO24505:2016を改訂・再編したものです。対象や方法はISO24505:2016と同じですが、シリーズ化のためにPart1として再編されました。

ISO 3864-1:2011 Graphical symbols — Safety colours and safety signs Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

図記号-安全色及び安全標識-第1部:安全標識及び安全表示の設計原則

この国際規格は、職場や公共の場において、事故防止、火災予防、健康危険情報、緊急避難を目的として使用される安全標識及び安全表示のための、安全識別色と設計原則を定めています。また、安全標識を含む規格を策定する際に適用される基本原則も定めています。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20251031_2/pr20251031_2.html

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター