糖鎖合成酵素がタンパク質を選ぶ仕組みを解明

がん関連糖鎖の制御への応用に道

2025年10月31日

岐阜大学

糖鎖合成酵素がタンパク質を選ぶ仕組みを解明 〜がん関連糖鎖の制御への応用に道〜

本研究のポイント

・GnT-Vは、がんの悪性化や自己免疫疾患に関わる糖鎖を作る酵素で、特定のタンパク質に糖鎖を付けることがわかっています。

・GnT-Vは、腎臓において、尿細管の内側にある2つのタンパク質を選んで糖鎖を作ることがわかりました。

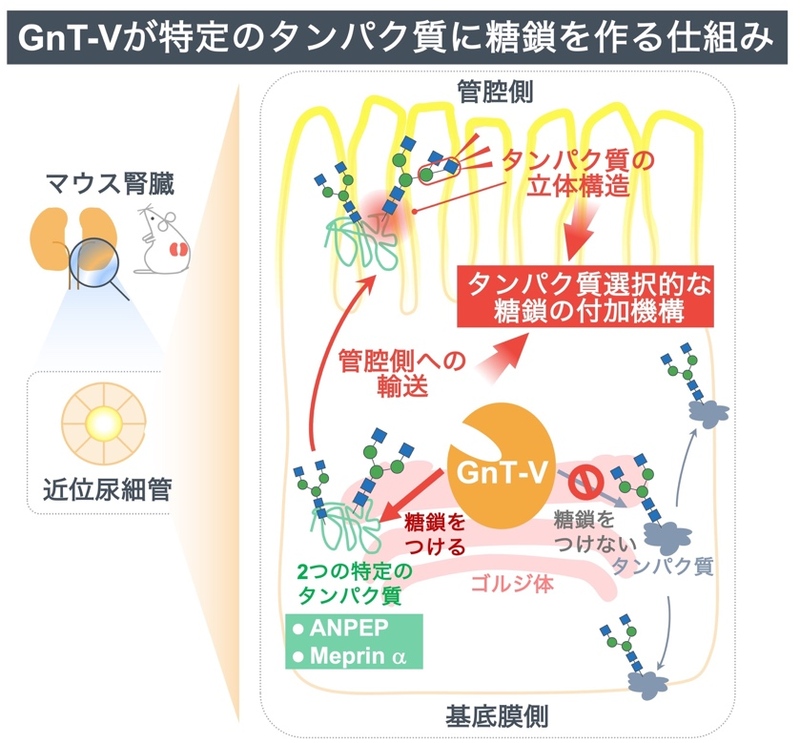

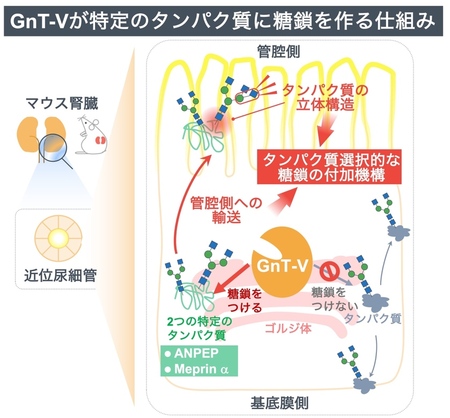

・GnT-Vによるタンパク質への糖鎖の付加には、タンパク質の立体構造や細胞内を通る経路が重要であることがわかりました。

研究概要

岐阜大学糖鎖生命コア研究所の木塚 康彦教授、連合農学研究科博士課程3年の大須賀 玲奈さんらの研究グループは、大阪大学、広島大学、熊本大学、藤田医科大学との共同研究で、がん関連糖鎖を作る酵素GnT-Vが、生体内で糖鎖を付けるタンパク質を選ぶ仕組みを解明しました。

タンパク質に付く糖鎖には膨大な種類が存在しており、その形はタンパク質によって異なります。これら糖鎖は、細胞の中で様々な糖鎖合成酵素の働きによって作られ、多くの重要な役割を担っています。また、これら酵素の働きが異常となって特定の糖鎖が増減すると、様々な疾患を引き起こすことも報告されています。一方で、個々の糖鎖合成酵素が、タンパク質を選んで糖鎖を作る仕組みはよくわかっていませんでした。

本研究では、がんや自己免疫疾患に関わる糖鎖を作る酵素、GnT-V(MGAT5とも呼ばれる)に着目し、マウスの腎臓を用いて、生体内で本酵素がどのように糖鎖を付けるタンパク質を選んでいるかを調べました。その結果、GnT-Vは、腎臓の尿細管の内側に存在する2つのタンパク質において、特定の部位に糖鎖を付けることがわかりました。さらにこれは、2つのタンパク質が細胞の中を通る経路や、タンパク質の立体構造によって決まることを明らかにしました。以上の成果は、体の中で複雑な糖鎖が作られる仕組みの解明と、GnT-Vが関わるがんや自己免疫疾患の病態解明へつながることが期待されます。

本研究成果は、現地時間2025年10月28日にiScience誌のオンライン版で発表されました。

研究背景

糖鎖1)とは、グルコースなどの糖(動物では約10種類の糖が存在)が枝分かれしながら鎖状につながったもので、多くはタンパク質や脂質などに結合した状態で存在しています。動物では、体内の半数程度のタンパク質に糖鎖が付いていると考えられており、糖鎖を持つタンパク質は糖タンパク質と呼ばれています。タンパク質に付いている糖鎖には様々な形のものがあり、タンパク質ごとに糖鎖の形が異なること、また同じタンパク質でも、臓器ごとに糖鎖が異なること、健康なときと病気のときとで糖鎖の形が変化することなどが知られています。特に、疾患特異的な糖鎖の変化は、実際に医療の現場でがんの診断などに使われており、糖鎖の変化をもたらす仕組みの解明は、医療応用を考える上でも重要です。

タンパク質に付く糖鎖は、細胞の中で糖転移酵素2)(糖鎖合成酵素)と呼ばれる酵素の働きによって作られます。ヒトの体内には、約180種類の糖転移酵素が存在し、それらの働きが厳密に制御されることで膨大な種類の糖鎖が作られます。また、個々の糖転移酵素は、体内の全ての糖タンパク質に作用するわけではなく、特定のタンパク質の上に糖鎖を作ります。このようにして、タンパク質ごとに付く糖鎖の構造の違いが生まれ、さらにその構造は、生体の環境や疾患に応じて変化します。しかし、各糖転移酵素が、膨大なタンパク質の中から特定のタンパク質を選んで作用する仕組みはよくわかっておらず、生物がどのようにタンパク質ごとに糖鎖の量や形を調節しているかはよくわかっていません。

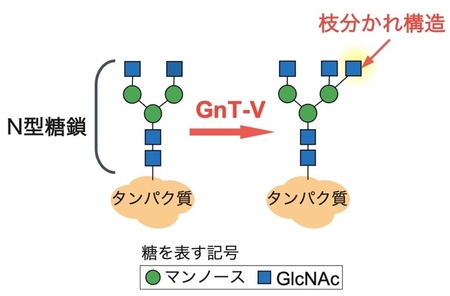

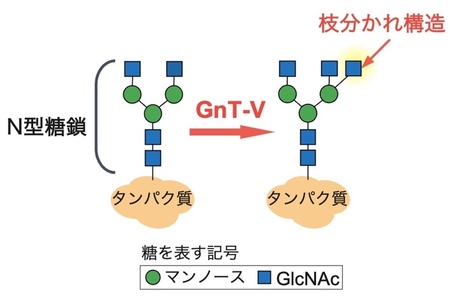

糖転移酵素のうち、GnT-V3)は、タンパク質に付いた N型糖鎖4)と呼ばれる糖鎖に作用して、糖鎖の枝分かれ構造を作る酵素です(図1)。これまでの研究で、GnT-Vが作る枝分かれ糖鎖が増えるとがんが悪性化すること、また逆に GnT-Vを欠損したマウスが 自己免疫疾患5)様の症状を示すことが報告されていることから、GnT-Vが作る糖鎖は適切な量で存在することが重要だと考えられます。このように、GnT-Vの作る枝分かれ糖鎖と疾患との関係性が明らかにされてきた一方で、GnT-Vが生体内で、糖鎖を付けるタンパク質をどのように選んでいるかはわかっていませんでした。そこで本研究では、マウスを用いて、GnT-Vが生体内で糖鎖をつけるタンパク質の種類を明らかにし、それがどのような仕組みによるのかを調べました。

研究成果

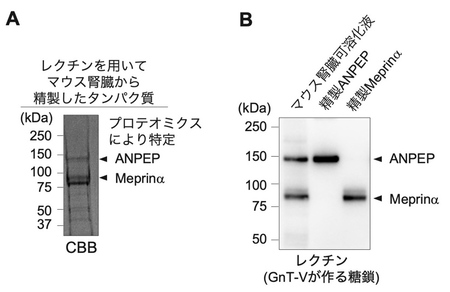

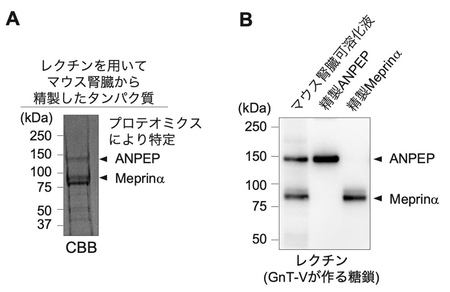

本研究ではまず、生体内においてGnT-Vが糖鎖を付けるタンパク質を特定するため、マウスの組織の中で GnT-Vの活性が高い腎臓に注目しました。GnT-Vが作る枝分かれした糖鎖と特異的に結合する レクチン6) を用いて、この枝分かれ糖鎖を持っている糖タンパク質をマウスの腎臓から精製しました(図2A)。この精製された糖タンパク質が何であるかを明らかにするため、タンパク質の特定に用いられる プロテオミクス7)と呼ばれる手法で解析を行った結果、ANPEP8)とMeprinα9)という2つのタンパク質であることが明らかになりました(図2A,B)。このことから、GnT-Vは、腎臓において主にこれら2つのタンパク質を選んで糖鎖を付けることがわかりました。

図2 A : GnT-Vが作る枝分かれした糖鎖と特異的に結合するレクチンを用いて、この糖鎖を持つタンパク質をマウスの腎臓から精製し、矢頭で示されたタンパク質をプロテオミクスという手法で特定した。CBBは全てのタンパク質を染色する色素。

B : 特定されたANPEPとMeprinαをマウスの腎臓可溶化液から精製した。精製したタンパク質はどちらもレクチンと反応した。左のレーンは、腎臓の可溶化液(タンパク質混合液)のサンプルを分析した。

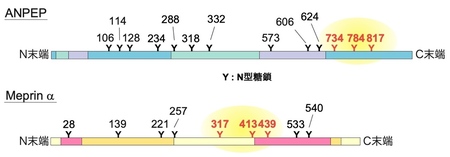

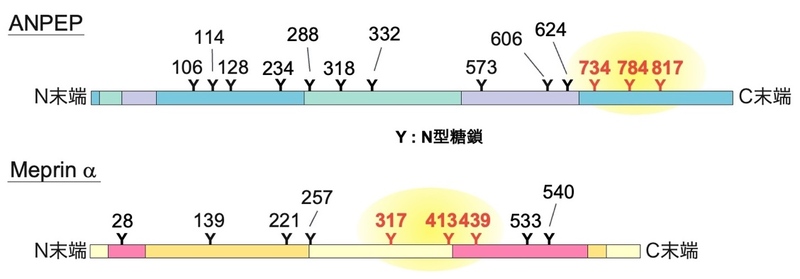

ANPEPとMeprinαには、どちらも複数のN型糖鎖が付いているため、次に、それらタンパク質の持つ糖鎖のうち、どの場所の糖鎖にGnT-Vが作用しているかを調べました。腎臓から2つのタンパク質を精製し、タンパク質の上の各糖鎖の構造を決定できるグライコプロテオミクス10)解析を行っ たところ、GnT-Vは、これらタンパク質のC末端11)近傍の糖鎖に集中して作用することがわかりました (図3) 。またタンパク質の立体構造とGnT-Vの立体構造を調べてドッキングさせたところ、特にこれらC末端の糖鎖にGnT-Vはアクセスしやすいことがわかりました。このことから、GnT-Vがタンパク質に糖鎖を付けるには、糖鎖を含めたタンパク質の立体構造が重要で、これがGnT-Vが糖鎖を付けるタンパク質を選ぶ要因の一つであることがわかりました。

図3 タンパク質の全体のアミノ酸配列とN型糖鎖の付加している場所。YはN型糖鎖の付加を示し、番号はN型糖鎖の付加しているアミノ酸の位置を示す。赤で示されたN型糖鎖は、GnT-Vが枝分かれ糖鎖を作る部位。

図3 タンパク質の全体のアミノ酸配列とN型糖鎖の付加している場所。YはN型糖鎖の付加を示し、番号はN型糖鎖の付加しているアミノ酸の位置を示す。赤で示されたN型糖鎖は、GnT-Vが枝分かれ糖鎖を作る部位。

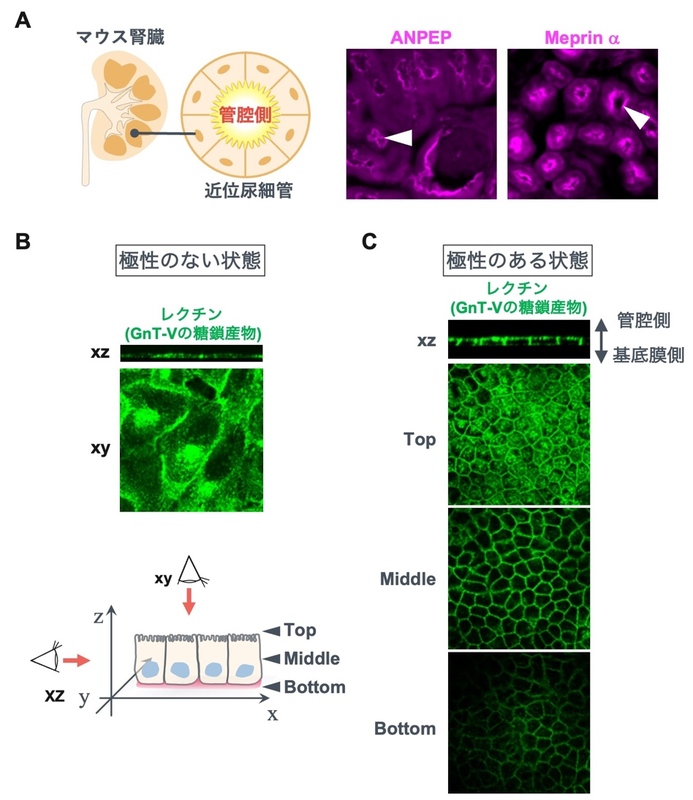

また、これら2つのタンパク質が腎臓の中で存在する場所を調べたところ、近位尿細管12 )と呼ばれる組織の管腔側13 )表面にのみに限られて存在していました(図4A)。近位尿細管など外界と接する組織を構成する細胞は、表面が管腔側と基底膜側に分かれており、極性14 )を持っています。GnT-Vは、管腔側にのみ存在する2つのタンパク質に主に作用していたことから、極性を持った細胞におけるタンパク質の膜表面への輸送経路とGnT-Vによる選択的な糖鎖の付加との間に関係があると予想しました。この可能性を検証するために、近位尿細管由来の培養細胞であるMDCK細胞15 )を、極性のある状態とない状態で培養して 、細胞内でGnT-Vが作る枝分かれ糖鎖が存在する場所を観察しました。その結果、GnT-Vが作る糖鎖は、MDCK 細胞が極性を持たないときでは、細胞の表面全体に見られました(図4B)。一方で、極性を持つ状態では、管腔側の表面に多く観察されました(図4C)。このことから、GnT-Vによるタンパク質選択的な糖鎖の付加は、極性を持つ細胞内においてタンパク質が通る経路が重要であり、管腔側の膜表面へ運ばれることがGnT-Vによる糖鎖の付加の要因の一つであることが明らかになりました。

図4 A : 抗体を用いてマウスの腎臓のスライスを染色し、ANPEPとMeprinαの存在する場所を調べた。矢頭のように、近位尿細管の管腔側表面に限られて存在していた。

図4 A : 抗体を用いてマウスの腎臓のスライスを染色し、ANPEPとMeprinαの存在する場所を調べた。矢頭のように、近位尿細管の管腔側表面に限られて存在していた。

B-C : MDCK細胞を、極性を持たない状態(B)と極性を持つ状態(C)で培養し、GnT-Vが作る糖鎖をレクチンを用いて染色した。

以上の結果から、GnT-Vは、糖タンパク質の細胞内での輸送経路と、タンパク質の立体構造によって、タンパク質を選んで糖鎖を付けていることがわかりました。

今後の展開

本研究は、生体内でGnT-Vが糖鎖を付けるタンパク質を選ぶ仕組みの一端を明らかにしました。今後、他の糖転移酵素の仕組みも明らかにすることで、タンパク質ごとに異なる形の糖鎖が付いている理由や、それが疾患時に変化する過程の解明が進むと考えられます。糖鎖の変化が引き起こす疾患の治療には、糖転移酵素を標的として、糖鎖の変化を正すことが重要であると考えられます。今後、糖転移酵素が作用する仕組みを解明することで、がんなどの糖鎖が関連する疾患の治療薬開発へつながることが期待されます。

用語解説

1)糖鎖:グルコース (ブドウ糖) などの糖が鎖状につながった物質。遊離の状態で存在するものもあれば、タンパク質や脂質に結合した状態のものもある。デンプン、グリコーゲンなどの多糖は数多くの糖がつながり、糖鎖だけで遊離の状態で存在する。一方タンパク質に結合したものは、数個から20個程度の糖がつながったものが多い。

2)糖転移酵素:糖鎖を合成する酵素のことで、ヒトでは180種類程度存在することが知られている。主に、細胞の中のゴルジ体と呼ばれる小器官に存在している。

3)GnT-V:糖鎖を合成する糖転移酵素の一種で、細胞の中のゴルジ体に存在し、β1,6分岐と呼ばれる糖鎖の枝分かれ構造を作る。

4)N型糖鎖:タンパク質に付く糖鎖の種類の1つで、タンパク質のアスパラギン残基(アミノ酸の1文字表記法でNと表記)に結合している。ヒトでは7,000種類以上のタンパク質がN型糖鎖を持つと考えられている。

5)自己免疫疾患 : 細菌やウイルスなどから身を守るための免疫系が過剰に働いて、自己の組織を攻撃することによって引き起こされる疾患。

6)レクチン:特定の糖鎖や糖と結合するタンパク質(抗体以外)の総称。植物などに由来するレクチンは、特定の糖鎖を可視化する目的で研究に汎用される。ヒトの体内のレクチンは、先天性免疫などに重要な役割を果たす。

7)プロテオミクス:試料中に含まれているすべてのタンパク質の種類を特定する解析手法。タンパク質をプロテアーゼにより短く分断して分析し、データベースと照合することで、元々存在していたタンパク質を特定する。

8)ANPEP:腎臓の主要な機能の1つである、血圧を調節する成分(アンジオテンシン)の量の調節に関わる酵素。

9)Meprinα:組織中の細胞外領域の主要成分の一つであるコラーゲンなどの物質を作る過程に関わる酵素。

10)グライコプロテオミクス:プロテオミクスを応用し、試料中の糖タンパク質を網羅的に解析する手法。糖タンパク質の上のどこにどのような構造の糖鎖が付いているかを特定できる。

11)C末端:タンパク質の末端の一つで、遊離のカルボキシ基(COOH)が存在する側の末端。もう一端はN末端で、遊離のアミノ基が端にある。タンパク質は、N末端からC末端に向かって、アミノ酸がペプチド結合で連なることによって作られる。

12)近位尿細管:腎臓内の構造の一つで、尿の元となる原尿が運ばれる。

13)管腔側:尿管や消化管などの管状の組織の空洞側。例えば、小腸では食物が通過する側のことを指す。

14)極性:尿管や消化管の構成細胞、ニューロンなど、一部の細胞の構造が非対称になっていること。細胞膜に存在するタンパク質の種類は膜全体で均一ではなく、一方の膜に偏って存在するタンパク質がある。

15)MDCK細胞:イヌの腎臓の近位尿細管由来の細胞。培養条件によって極性を持つため、尿細管のモデル細胞として用いられる。

論文情報

雑誌名:iScience

論文タイトル:Selective modification of glycoprotein substrates by GnT-V in mouse kidney

著者:Reina F. Osuka, Masamichi Nagae, Miyako Nakano, Shunsuke Tanigawa, Kazuya Ono, Yudai Tsuji, Yoshimasa Ito, Kazuo Takahashi, Ryuichi Nishinakamura, Yasuhiko Kizuka* (*共同責任著者)

DOI: 10.1016/j.isci.2025.113894

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター