【注意喚起】ストーブとの程よい距離感が大切です~「電気」「石油」暖房器具の事故を防ぐ4+1のポイント~

長く続いた暑い季節が終わり、そろそろ暖房器具の準備を始める時期となりました。暖房器具では、毎年多くの火災事故が発生しています。安全に冬を過ごすためには、シーズン始めや日々の点検が欠かせません。

独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、暖房器具の事故を防止するために、点検方法や使用方法のポイントを紹介します。

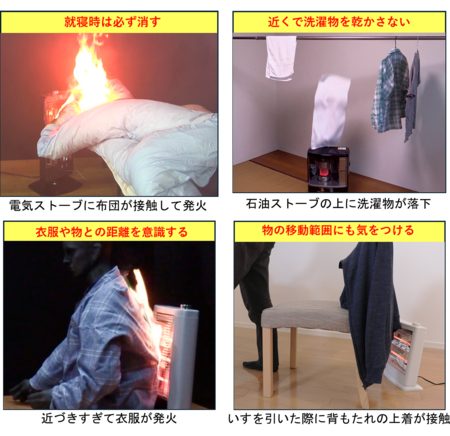

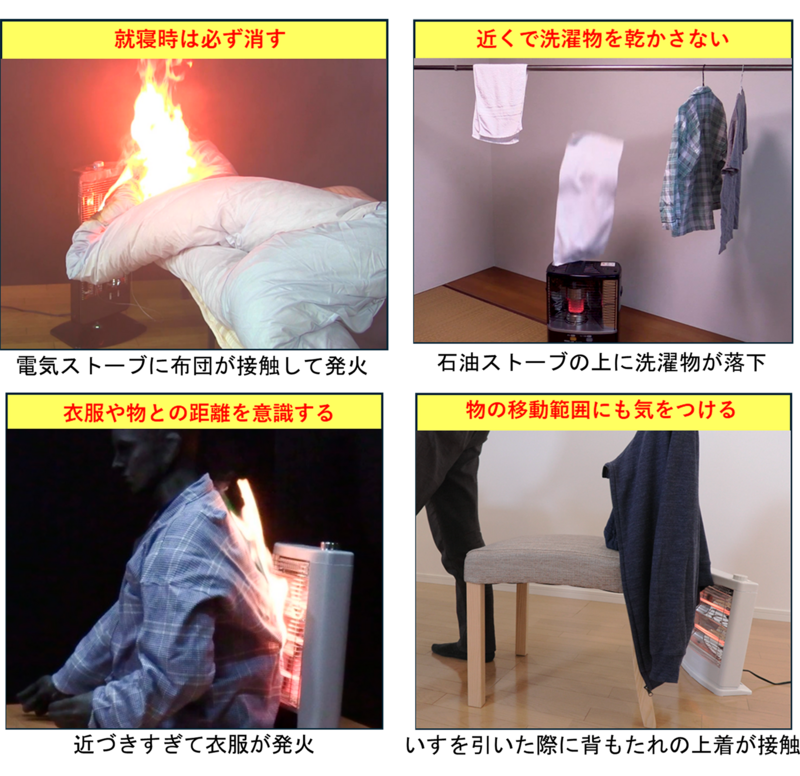

電気ストーブに布団が接触して発火

電気ストーブに布団が接触して発火 石油ストーブに落下した洗濯物が発火

石油ストーブに落下した洗濯物が発火

2020年から2024年までの5年間にNITE(ナイト)に通知された製品事故情報(※1)では、主な暖房器具(※2)の事故が596件ありました。そのうち、電気ストーブ(※3)・ファンヒーター(以下、電気暖房器具)と石油ストーブ・ファンヒーター(以下、石油暖房器具)の事故が約8割を占めています。

“電気”暖房器具及び“石油”暖房器具について、使い始めや日々の「4つの点検ポイント」+使用中の「1つの注意ポイント」を確認し、事故を未然に防いで安全に冬を過ごしましょう。

■“電気”暖房器具の4つの点検ポイント

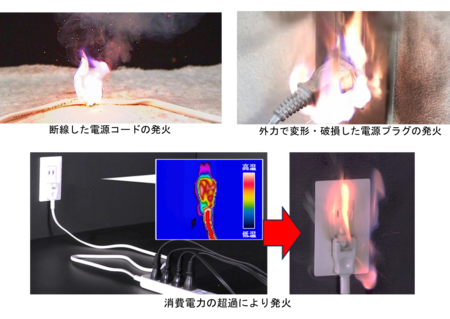

✅ 電源コードや電源プラグが変形・破損していないか、コンセントがたこ足配線になっていないかを確認する。

✅ 本体に変色や変形等の異常がないかを確認する。

✅ 転倒時オフ機能(転倒時オフスイッチ等)が正常に作動するか確認する。

✅ 製品がリコール対象製品ではないか確認する。

■“石油”暖房器具の4つの点検ポイント

✅ ほこりがたまっていれば取り除く。

✅ 対震自動消火装置が正しく作動するか確認する。

✅ 燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油を使用しない。灯油とガソリンは別の場所で保管するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底する。

✅ カートリッジタンクの給油口ふたが確実に閉まっていること、漏れがないかを確認する。

【+1】暖房器具使用中の注意ポイント

✅ 暖房器具と壁や可燃物との距離が十分に確保できているかを確認する(洗濯物は乾かさない)。

(※) 本資料中の全ての画像は再現イメージであり、実際の事故とは関係ありません。

(※1)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故を含みます。

(※2)石油ストーブ・石油ファンヒーター、電気ストーブ・電気ファンヒーター、ガスストーブ・ガスファンヒーター、オイルヒーター、電気カーペット、電気こたつ

(※3)電気ストーブにはハロゲンヒーター、パネルヒーターを含みます。

事故の発生状況

NITEが受け付けた製品事故情報のうち、2020年から2024年までの5年間に発生した主な暖房器具の製品事故596件について、事故発生状況を以下に示します。

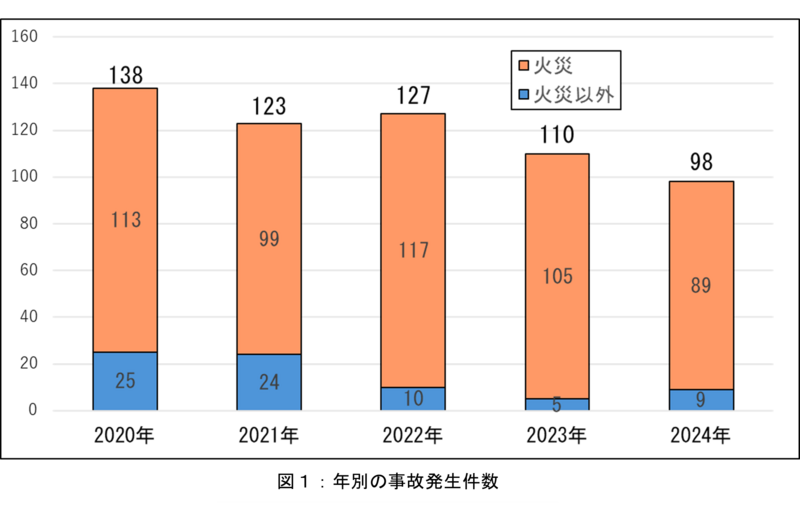

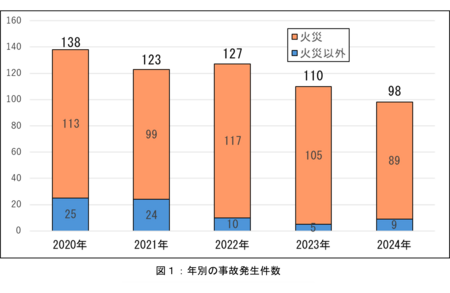

年別の事故発生件数

NITEが受け付けた主な暖房器具の製品事故情報について、年別の事故発生件数を図1に示します。毎年約8割以上が火災の製品事故となっており、毎年100件前後発生しています。

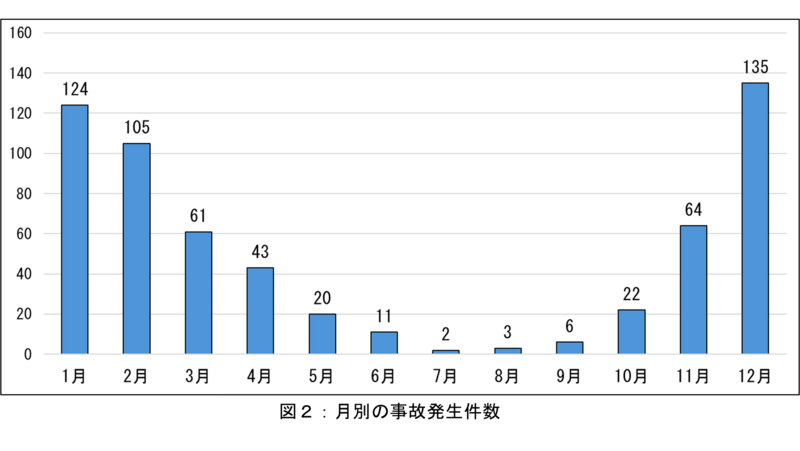

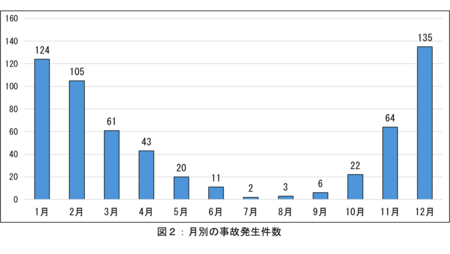

月別の事故発生件数

主な暖房器具の過去5年間の事故発生月別の事故発生件数を図2に示します。11月頃から事故発生件数が大きく増加して12月がピークとなり、4月にかけて徐々に収束していきます。

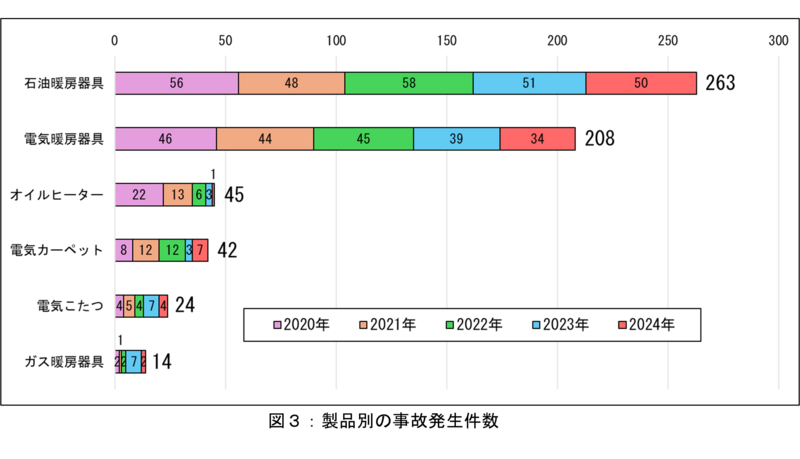

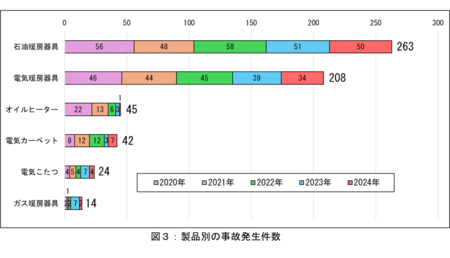

製品別の事故発生件数

主な暖房器具の過去5年間の製品別の事故発生件数を図3に示します。「石油暖房器具」及び「電気暖房器具」の事故発生件数の割合が毎年高くなっています。

電気暖房器具の事故状況

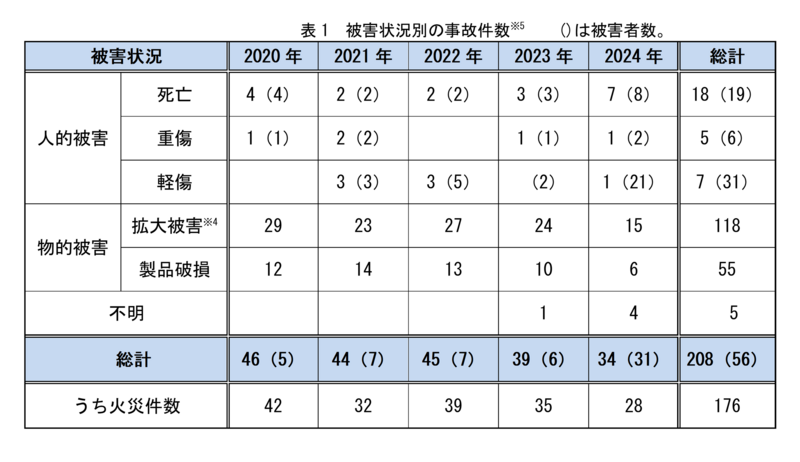

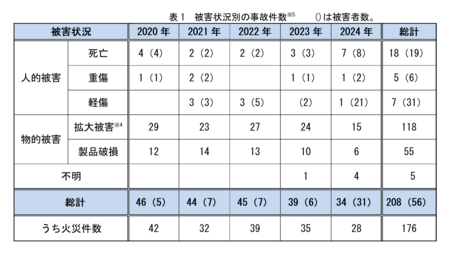

【事故の被害状況 】

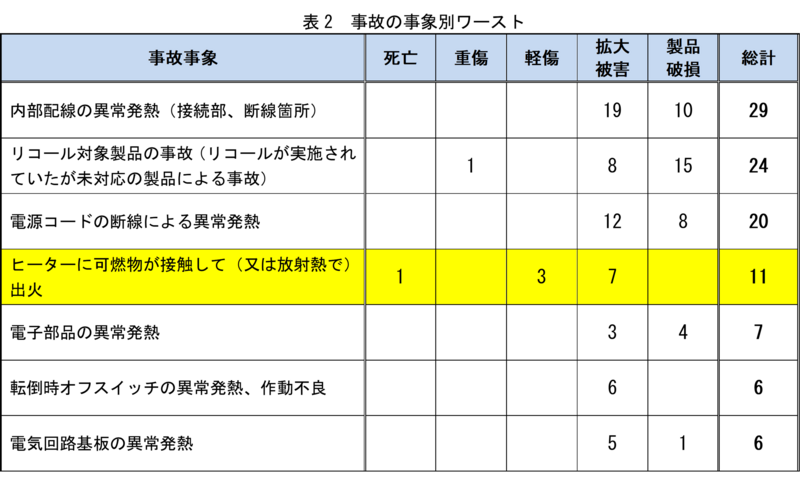

電気暖房器具の過去5年間の製品事故208件における被害状況別の事故件数を表1に示します。火災事故や周囲への拡大被害(※4)が多く発生しています。

(※4)製品本体のみの被害(製品破損)にとどまらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすこと。

(※5)物的被害(製品破損または拡大被害)があった場合でも人的被害のあったものは、人的被害に区分している。また、人的被害(死亡・重傷・軽傷)が複数同時に発生している場合は、最も重篤な分類で事故件数をカウントし、重複カウントはしていない。

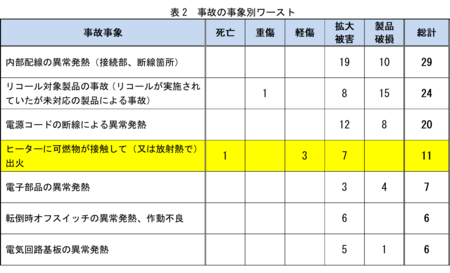

【事故の事象別ワースト 】

原因の特定ができた事故情報(※6)における事故の事象別ワーストを表2に示します。製品に問題のある事故で内部配線での不具合が最多となっています。次に、リコール対象製品による事故や電源コードが屈曲で断線したことによる事故が多く発生しています。

(※6)事故原因の特定までには至っていないが、その事象が原因である可能性が高い事故も含まれます。

石油暖房器具の事故状況

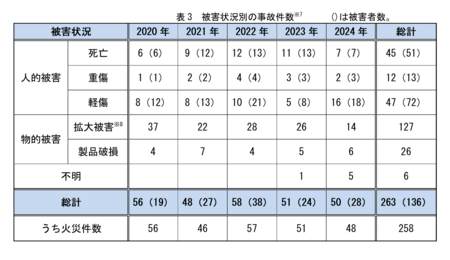

【事故の被害状況 】

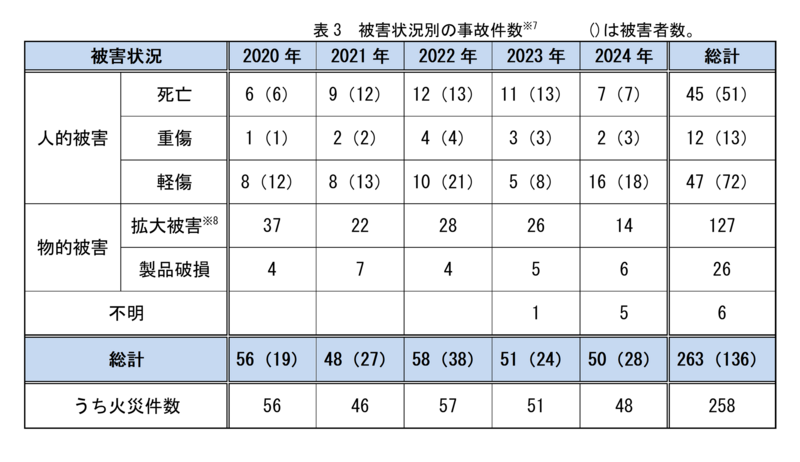

石油暖房器具の過去5年間の製品事故263件における被害状況別の事故件数を表3に示します。火災事故の他、死亡事故等の人的被害が多くなっています。

(※7)()は被害者数。物的被害(製品破損または拡大被害)があった場合でも人的被害のあったものは、人的被害に区分している。また、人的被害(死亡・重傷・軽傷)が複数同時に発生している場合は、最も重篤な分類で事故件数をカウントし、重複カウントはしていない。

(※8)製品本体のみの被害(製品破損)にとどまらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすこと。

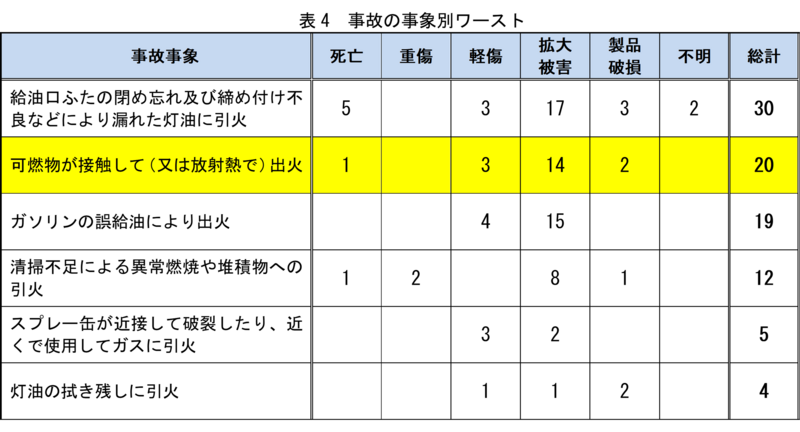

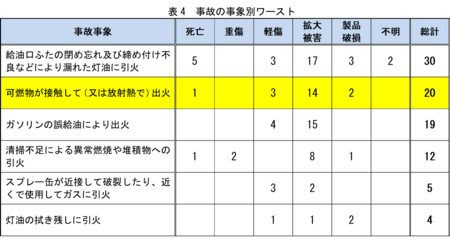

【事故の事象別ワースト】

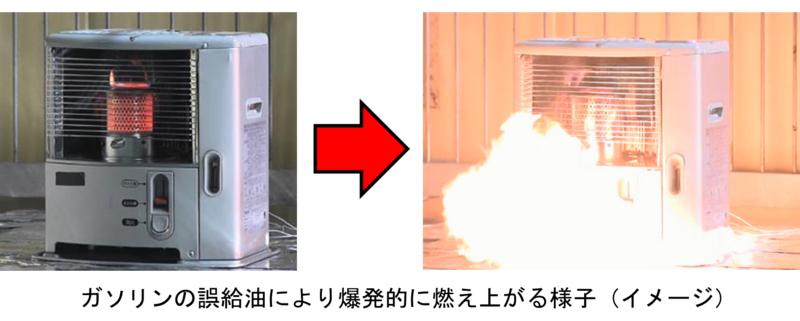

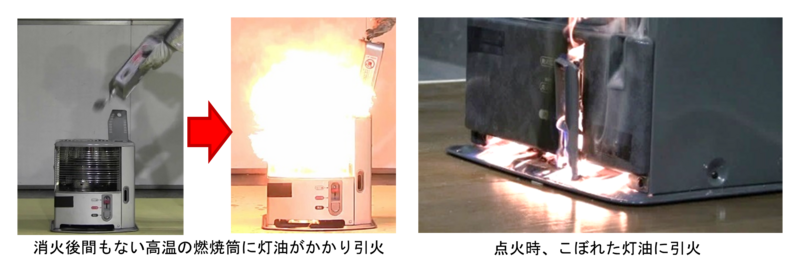

原因の特定ができた事故情報(※9)における事故の事象別ワーストを表4に示します。カートリッジタンクに給油した際の灯油漏れ、洗濯物等の可燃物の接触、ガソリンの誤給油による事故が多くなっています。

(※9)事故原因の特定までには至っていないが、その事象が原因である可能性が高い事故も含まれます。

「電気」暖房器具の4つの点検ポイント

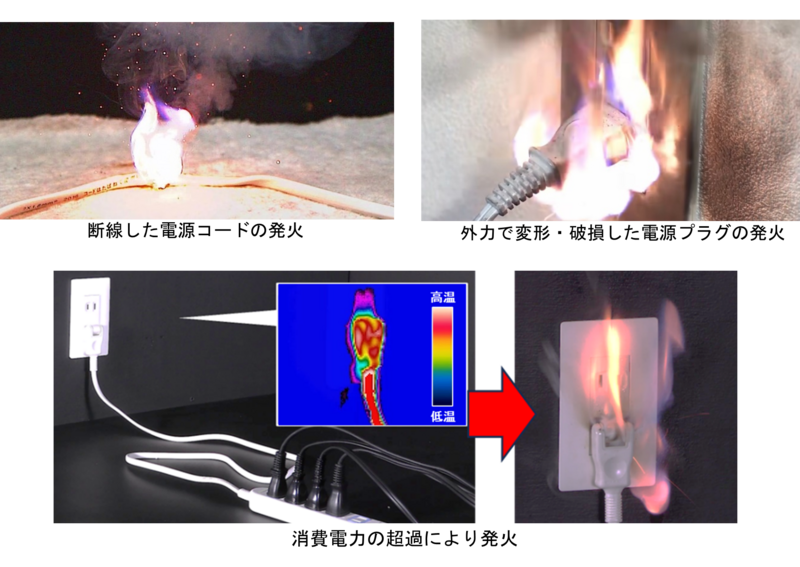

電源コードや電源プラグが変形・破損していないか、コンセントがたこ足配線になっていないかを確認する

電気暖房器具を使用する前に、以下の点に注意して電源コードや電源プラグを確認してください。また、電気暖房器具は消費電力が大きいため、取扱説明書で延長コードの使用が禁止されていることがあります。延長コードを使用する場合は、接続した機器の消費電力の合計が延長コードの最大消費電力を超えないように注意しましょう。

・【電源コード 】

被覆に破れや亀裂がないか、硬化していないか確認する(電源コードを少し曲げたりして確認する)。

特に電源コードの本体側やプラグ側の根元付近を確認する。

・【電源プラグ 】

変形していないか、変色していないか、溶けていないか確認する。

コンセントが変形している場合もあるため、コンセントに差したときに、緩く抜けやすくなっていないか確認する。

本体に変色や変形等の異常がないかを確認する

電気暖房器具では製品内部での異常発熱の事故事象が多くなっていますが、異常が発生した際、炎が出る前に動作や外観上に異常が発生する場合があります。主に、以下のような異常が認められた場合は、すぐに製品の電源スイッチを切って電源プラグを抜き、メーカーに相談してください。

・本体の一部が変色や変形していないか

・使用中バチバチという異音がないか

・ヒーターの加熱、首振り動作、温風ファンが時々停止することがないか(電源コードを動かした際に停止する場合もあります)

・焦げ臭いにおいがしないか、異常に熱くなっている箇所がないか

転倒時オフ機能(転倒時オフスイッチ等)が正常に作動するか確認する

転倒時オフ機能(※10)は、地震で製品が転倒した際やぶつかって製品が倒れてしまった際に、ヒーターの加熱をとめる安全機能です。

以下の方法で作動を確認してください。(※ヒーター付近は非常に熱くなっていますので火傷には十分ご注意ください。なるべく電源スイッチを入れた直後に確認してください。)

もし、ヒーターの加熱が停止しない等の異常が認められた場合は、製品の電源スイッチを切って電源プラグを抜き、販売店やメーカーに相談してください。

・ヒーターが点いている状態でヒーター側を上向きに倒し、ヒーターの加熱が停止するか確認する

・2017年7月以降に製造された製品の場合は、上記に加えて、ヒーター側を上向きの状態で製品底面の転倒時オフスイッチを押してもヒーターの加熱が開始されないか確認する(底面にスイッチがない場合は、転倒させたあとに再度電源スイッチを入れて、ヒーターの加熱が開始されないか確認する)

(※10)一般社団法人日本電機工業会の加盟メーカーでは1996年から順次転倒時オフ機能を追加しており、それ以前の製品では転倒時オフ機能がない場合があります。また、2017年7月に電気用品安全法が改正され、それ以降に製造された製品では、転倒した状態ではヒーターが加熱されません。

製品がリコール対象製品ではないか確認する

電気暖房器具ではリコール対象製品での事故が多くなっています。使用している製品がリコール対象製品かどうかこまめに確認してください。

事業者、消費者庁、経済産業省及びNITEなどはホームページでリコール情報を掲載しており、お手持ちの製品がリコール対象製品かどうか確認できます。また、2024年8月29日付けNITEプレスリリース「リコール情報の”未読・既読スルー”はNG!」にてリコール情報の調べ方をまとめていますので是非ご確認ください。電気暖房器具に限らず使用している製品がリコール対象になっていないか確認しましょう。

○ NITE SAFE-Lite(ナイト セーフ・ライト)のご紹介

NITEはホームページで製品事故に特化したウェブ検索ツール「NITE SAFE-Lite(ナイト セーフ・ライト)」のサービスを行っています。製品の利用者が慣れ親しんだ名称で製品名を入力すると、その名称(製品)に関連する事故の情報やリコール情報を検索することができます。

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-lite.html

「石油」暖房器具の4つの点検ポイント

ほこりがたまっていれば取り除く

使用を始める前に掃除を行い、シーズン中も定期的に掃除をしてください。特に石油ストーブの置台や、燃焼部位の近くなどにほこりがたまらないようにしてください。

石油ストーブにほこりなどが堆積すると、燃焼状態が悪くなったり、炎が逆流して石油ストーブの下からあふれる「吹き返し現象」が生じてほこりに引火したりするおそれがあります。

また、石油ファンヒーターでもほこりにより空気取込口が閉塞することで異常燃焼する事故が発生しています。

対震自動消火装置が正しく作動するか確認する

対震自動消火装置が正しく作動することを確認してください。

確認方法としては、機器本体を前後に揺らしたときに、以下の動作が正常に行われているか確認してください。(確認方法は製品ごとに異なるため、取扱説明書に記載されている方法に従ってください。)

・【石油ストーブの場合】 芯を上げた状態から芯が下がりきること

・【石油ファンヒーターの場合】 使用状態から停止すること

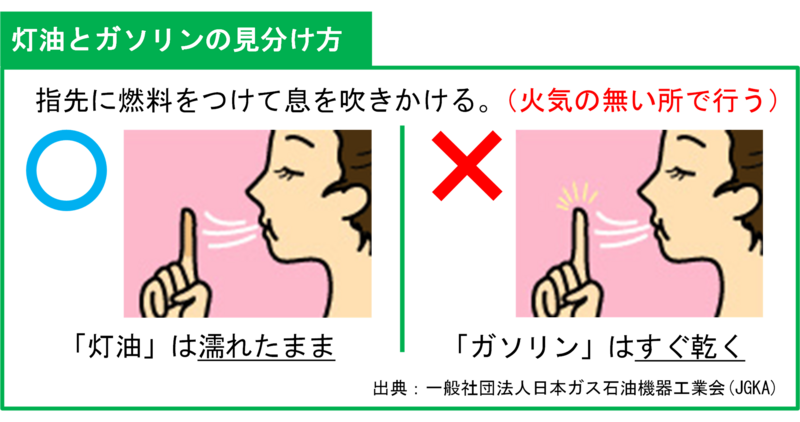

燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油を使用しない 灯油とガソリンは別の場所で保管するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底する

石油暖房器具には“新しい灯油”を給油してください。灯油は劣化するため、昨シーズンの燃料を持ち越して使用すると異常燃焼や多量の一酸化炭素が排出されるおそれがあります。

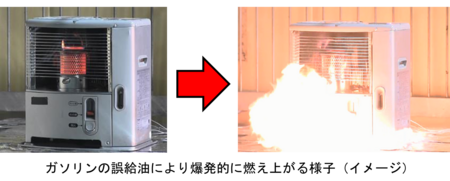

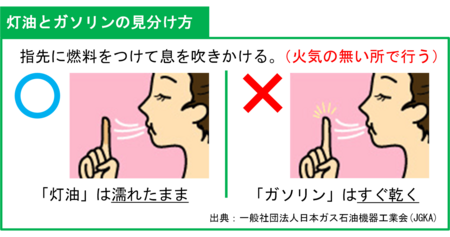

また、誤って“ガソリンや混合燃料”を給油すると、少量の混入であっても火災のおそれがあります。灯油は灯油用ポリタンクなどの専用容器(※11)に、ガソリンは消防法に適合した金属製のガソリン携行缶に入れて保管し、別の場所で保管する、ラベル表示で区別するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底してください。

昨シーズンの灯油が残っていた場合は、タンクや機器本体から灯油を抜いて、灯油の処分については、灯油を購入した販売店に相談してください。

(※11)日本ポリエチレンブロー製品工業会(JBA)推奨ラベル、危険物保安技術協会(KHK)の試験確認済証、JISマーク(JIS Z 1710 灯油用ポリエチレンかん)などが表示されているもの

カートリッジタンクの給油口ふたが確実に閉まっていること、漏れがないかを確認する

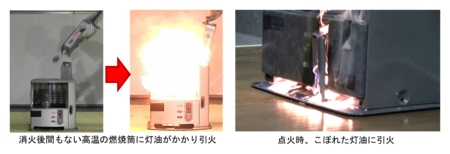

給油後は、給油口ふたがしっかり閉まっていることを必ず確認してから本体にセットしてください。また、給油する際は、必ず先に消火してください。

灯油が機器本体にこぼれた際は、機器内部に浸入しているおそれがありますので、使用を中止し、機器の販売店やメーカーに相談してください。

なお、2011年以降に販売された製品(※12)では、灯油のこぼれを防止するために、給油口ふたが閉まっていることの確認がしやすくなっています。また、口金が外れても灯油がこぼれない構造のものもあります。

(※12)石油ストーブ等の石油燃焼機器は、2009年に消費生活用製品安全法の「特定製品」に指定され、2011年以降に販売された製品では給油口ふたが音や目視または感触などで閉まっていることの確認ができる機能があります。

【+1】暖房器具使用中の注意ポイント

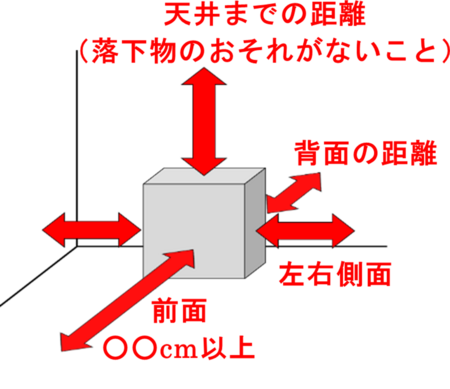

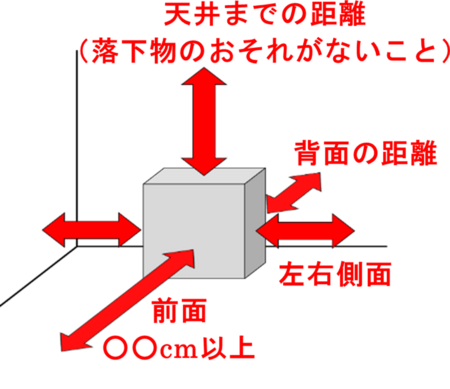

暖房器具と壁や可燃物との距離が十分に確保できているかを確認する(洗濯物は乾かさない)

暖房器具を使用するときは、壁や周囲の家具、衣類などから取扱説明書等で指定された距離をとりましょう。カーテンや布団など燃えやすく動くものにも注意が必要です。

暖房器具に可燃物が近接していたり接触したりしていると、放射熱(※13)による過熱や高温部への接触によって、火災になるおそれがあります。

また、冬の時期は重ね着などで衣服の厚みが出るため、衣服の過熱や着火に気づきにくくなります。衣服と熱源との距離を常に意識して近づき過ぎないように注意してください。

(※13)放射熱とは、高温の物体が発する赤外放射などによって離れたところに伝わる熱。

(距離表示の記載例)

取扱説明書に周囲の物や天井、壁などとの距離について記載があります。※距離は製品によって異なります。

今回の注意喚起動画はこちら

>>電気ストーブ「9.可燃物接触(事故につながるNG4選)」

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全センターの概要

NITE 製品安全センターには、消費生活用製品安全法などの法律に基づき、一般消費者が購入する消費生活用製品(家庭用電気製品やガス・石油機器、身の回り品など)を対象に毎年1千件以上の事故情報が寄せられます。製品安全センターでは、こうして収集した事故情報を公平かつ中立な立場で調査・分析して原因究明やリスク評価を行っています。原因究明調査の結果を公表することで、製品事故の再発・未然防止に役立てています。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター