細胞同士がつながっちゃう?丈夫なトンネルナノチューブを作る新たなメカニズム

1.概要

多細胞生物の体を作る細胞は、互いに物質をやりとりしてコミュニケーションをしています。細胞同士は細胞膜によって隔てられていますが、細胞同士がトンネル様の連絡通路を作って直接つながることで、分子や細胞内小器官をやりとりすることもあります。この細胞をつなぐ細いチューブは、トンネルナノチューブ (tunneling nanotube, TNT)と呼ばれ、細胞同士の素早い正確なコミュニケーションを担うことで、細胞の機能、ストレス応答や疾患の発症機構に関わります。多くのTNTの細胞骨格※1はアクチンフィラメント※2ですが、中にはより強い細胞骨格で、高速で方向性を持った輸送のレールとなる微小管※3を含むTNTもあります。しかし、微小管を持つTNTを作る分子メカニズムは、よくわかっていませんでした。

今回、東京都立大学理学研究科の榎本美優(当時大学院生)、淺田明子助教、安藤香奈絵教授らは、TNTの形成を促進するタンパク質、CCT4を見つけました。CCT4を発現する細胞はTNTを多く作り、特に微小管を持つ太いTNTを多く作るようになりました。この結果から、CCT4が微小管をもつTNTを形成することに関わることがわかりました。TNTの形成に関わる新たな分子が明らかになっただけでなく、これまで謎に包まれていた、TNTを介した細胞間物質輸送機構〜輸送する方向をどうやって決めるのかを明らかにする第一歩となります。

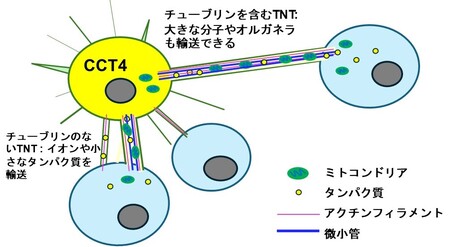

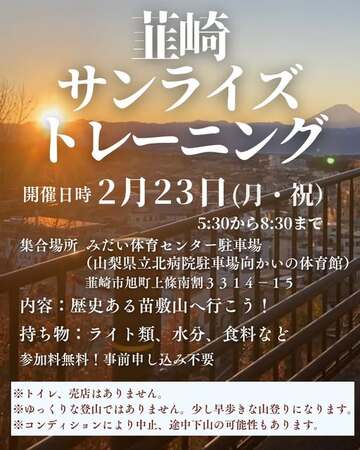

図:トンネルナノチューブは、細胞間で分子や細胞小器官を輸送する膜状のトンネル様構造である。その太さは様々で、太いナノチューブにはアクチンフィラメントに加えて微小管が含まれ、大きな分子や細胞内小器官を輸送できる。本研究では、単量体CCT4を発現させると、細胞が太いトンネルナノチューブを多く作ることを発見した。微小管を含むトンネルナノチューブが形成される仕組みの一端が明らかになった

2.ポイント

・トンネルナノチューブの形成を促進するタンパク質CCT4を同定した。

・CCT4を過剰に発現させると、トンネルナノチューブによって周囲の細胞と繋がり、細胞間のタンパク質とオルガネラを輸送していた。

・CCT4を過剰に発現させた細胞は、微小管を持つ太いTNTを作った。

3.研究の背景

多細胞生物の体を作る細胞は、互いに物質をやりとりすることでコミュニケーションをしています。しかし、細胞同士は細胞膜によって隔てられていますから、多くの場合、送り手の細胞が物質を細胞外に放出(分泌)し、受け取り手はそれを細胞膜上のセンサー(受容体)で感知するか、細胞膜に包み込んで飲み込む(エンドサイトーシスやピノサイトーシスなど)ことで受け入れます。ところが、近年、細胞同士がトンネル様の連絡通路を作って直接つながることで、分子や細胞内小器官をやりとりしていることがわかりました。この細胞をつなぐ細いチューブは、トンネルナノチューブ (tunneling nanotube, TNT)または細胞膜ナノチューブ(membrane nanotube)と呼ばれ、細胞同士の素早い正確なコミュニケーションを担うことで、細胞の機能、ストレス応答や疾患の発症機構に関わります。

TNTは細胞間でイオンなどのミクロ分子、タンパク質などのマクロ分子、ミトコンドリアなどオルガネラを輸送します。TNTにはアクチンフィラメントが含まれ、それが物質輸送のレールとなりますが、TNTの中には、微小管を含むものもあります。微小管上の輸送はアクチン繊維上の輸送よりも高速で、またモータータンパク質が特定の方向に動くので方向性を持った輸送が起きます。しかし、微小管を持つTNTを作る分子メカニズムは、よくわかっていませんでした。

4.研究の詳細

Chaperonin Containing TCP1 Subunit 4 (CCT4)は、シャペロニンと言う、タンパク質の折り畳みを助けるCCT複合体の構成因子としてよく知られていますが、単量体でも細胞骨格系に関与し、アクチン重合に関わることが報告されています。GFPを付加したCCT4は、CCT複合体に取り込まれず単量体で働くことが知られています。この単量体CCT4を過剰に発現させた細胞を、壊れやすいTNTを捉えるために細胞を生きたまま観察するライブイメージング法で観察を行ったところ、細胞同士をつなぐナノチューブが多く観察されました。顕微鏡で立体的に構造を観察すると、このチューブはペトリディッシュの底面とは接しておらず、宙に浮いた状態で細胞同士をつなぐというTNTの性質を持っていました。また、CCT4を発現させた細胞とつながった周囲の細胞にも、CCT4発現細胞にあるタンパク質が見られたことから、このチューブはトンネル様(両側が開いている)であることがわかりました。更に太いナノチューブ内にはミトコンドリアも見られ、オルガネラの輸送を行なっていることから、CCT4発現細胞の作るナノチューブはTNTであると結論付けました。

CCT4発現細胞は多くのTNTを作り、特に微小管を含む太いTNTを作っていました。そこで、TNT内のCCT4と微小管を作るタンパク質チューブリンの経時的な局在変化を観察すると、顆粒状のチューブリンとCCT4が同時にTNT内を移動していました。更に一部のCCT4は、微小管の先端にあるEB1と共局在し、CCT4が微小管の先端に局在することがわかりました。このことから、CCT4が微小管の重合(伸長)に関与している可能性が示唆されました。

これらより、CCT4が特に微小管を含むTNTの形成を促進することがわかりました。微小管を含むTNTの形成に関わる分子が同定されたのは初めてです。

5.研究の意義と波及効果

TNTは、細胞のストレス応答に関わり、神経変性疾患※4や癌などの発症機序にも関わると考えられています。例えば毒性をもつ凝集タンパク質が溜まってしまった神経細胞がグリア細胞に渡すことでその分解を促進したり、グリア細胞から健康なミトコンドリアを取り込むことが報告されています。しかし、凝集タンパク質が周囲の神経細胞に送り込まれると、逆に病変が広がって疾患が悪化する可能性があります。TNTが何をどこに運ぶかは重要なのですが、TNTがどのように運ぶ対象や方向を選ぶのかは、全く解っていません。TNTの輸送系として、アクチンによるものと微小管によるものがあるのはわかっていましたが、その形成のメカニズムは不明でした。今回の研究で、微小管を持つTNTの形成の分子機構の手がかりが得られました。

【用語説明】

※1細胞骨格:細胞の形を保持し、細胞内にはりめぐらされることで、物質輸送のレールとなる。

※2アクチンフィラメント:細胞骨格の一つ。アクチンタンパク質が重合と脱重合を行うことでフィラメントとなり、細胞の形態形成や細胞移動を可能にする。

※3微小管:細胞骨格の一つ。αチューブリンとβチューブリンの2量体が重合してできる、直径25nmの中空の繊維構造。+端と-端があり、極性を持つ。キネシンやダイネインというモータータンパク質のレールとして働き、それに沿ってミトコンドリアなどの「貨物」が行き来する。EB1微小管の伸長時に、+端(伸長する側)の先端に局在する、微小管+端集積因子(+TIPs)のひとつ。

※4神経変性疾患:神経細胞が異常な速度で細胞死を起こして脱落する病気の総称。アルツハイマー型認知症もその一つ。

【論文情報】

タイトル:CCT4 promotes tunneling nanotube formation

著者名:Miyu Enomoto, Akiko Asada, Taro Saito, Kanae Ando

雑誌名:FEBS Letters

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター