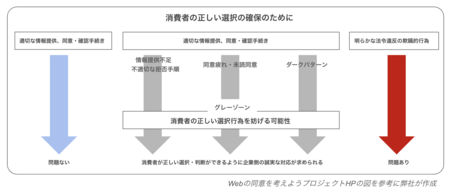

Web取引の健全性を可視化した新メディア『ソーシャルペンタゴン』で未読同意、ダークパターン問題を解消へ

Web取引のグレーゾーンを透明化

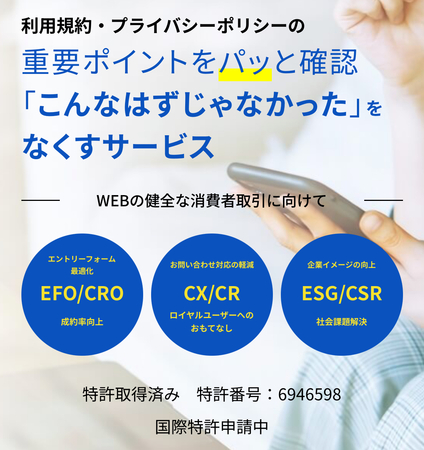

株式会社ソーシャルペンタゴン(本社:東京都千代田区、代表取締役:吉澤宏充、以下、ソーシャルペンタゴン)は、Webサービスの規約や利用条件を5つのチェックポイントで可視化する新メディア『ソーシャルペンタゴン』を、本日公開しました。

【ソーシャルペンタゴン】https://pentagon.social

ソーシャルペンタゴンは、消費者が購入や同意クリックの前に「一旦止まる」ことで、企業側に規制をかけるだけでは解決が難しい「未読同意」や「ダークパターン」といった社会課題を、消費者側の新しい習慣をつくることで社会変革することを目指します。

⬛︎健全性を5項目・最高5点で評価する

ソーシャルペンタゴンは、利用規約などは専門用語が多く難解であるという常識を変え、視覚的に理解できるものにしました。ソーシャルペンタゴンでは、大手ECサイトや人気サービスを、「規約」、「返品・解約」、「支払い」、「サポート」、「配送」の5つの視点で評価し、レーダーチャートで分かりやすく可視化。消費者が、買い物や登録の前にパッと確認することで、安心してサービスを利用できる「正しい意思決定」へと導きます。

⬛︎なぜ、私たちは利用規約を読まずに『同意』してしまうのか?

もはや日常生活に欠かせないECサイトやインターネットサービス。買い物やサブスク登録の際、「利用規約に同意する」ボタンを、あなたは何も考えずにクリックしていませんか?この当たり前の行動の裏には、「未読同意」という社会課題が潜んでいます。

トラブルに巻き込まれてから慌てて規約を読み「こんなはずじゃなかった、、、」と後悔する。そんな経験は、誰にでも起こり得ます。その背景にあるのが、企業の収益最大化のために、消費者の思考を停止させ購買行動を誘導する「ダークパターン」という手法です。

物質的な豊かさが飽和状態の現代では、生活に必要でないものを如何に欲しがらせるかがビジネスにおいて重要になります。そのためには必要かどうかを意識させない思考停止状態のまま、衝動買いを促し購入に導くことがビジネススキルと考えられています。そのため、利用規約を如何に読ませないかが重要と考えられていたのです。

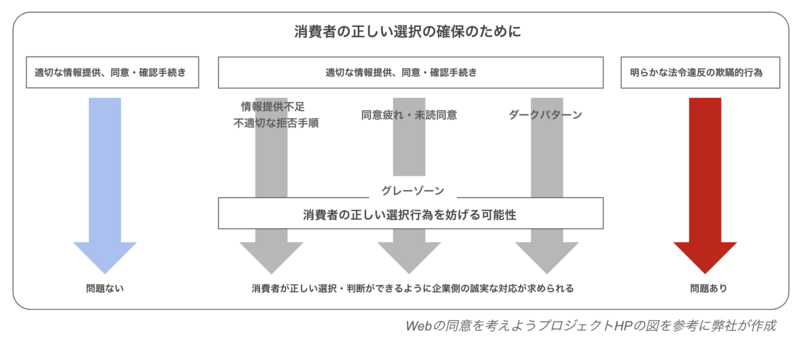

⬛︎「グレーゾーン」を透明化する

この消費者を思考停止状態にさせて衝動買いを促す収益第一主義のビジネス姿勢に対し、法規制や、ダークパターン対策協会が主導する非ダークパターン認定(NDD認定)制度のような、企業にコンプライアンスやモラルを求める取り組みが加速しています。

ダークパターン対策協会は、Web上には「適切な情報提供による同意」と「明らかな法令違反」の間に、善悪の判断が曖昧な「グレーゾーン」が存在すると位置付けています。同協会のガイドラインでも、消費者に規約の同意を促す場面では「第三者による規約の要約を掲載すること」が推奨されており、企業と消費者の間に生じる不信感の核心に、この「同意」の課題が位置していることがわかります。

私たちは、このガイドラインの推奨を社会に実装することで、「グレーゾーン」を透明化できると考えました。

⬛︎同意の前に考えることの大切さ

私たちは、この課題を解決するためには、企業側の規制だけでなく、消費者の自律的な行動変容も重要だと考えました。なぜなら、衝動買いを促すデザインの多くは、一部の巨大IT企業がA/Bテストなどで成功させたパターンであり、AIの進化により、これらの「ユーザーを誘導する」デザイン手法がデータとして学習・増幅され、今後さらにインターネット全体に拡散していくことが予想されるからです。

このようなAIによる思考停止の増幅の潮流に対抗するため、最終的な意思決定の場面で「一旦止まることで正しい意思決定」ができれば、多くのトラブルが防げると考えたのです。

⬛︎消費者の意識変革!それこそが企業の自律的な改善を後押しする

本メディアは、単なるレビューサイトではありません。消費者が「一旦止まる」習慣が広まれば、その行動は企業に対する静かで、しかし確実なメッセージとなっていきます。「規約が分かりにくい」「返品手続きが複雑だ」「サブスクが解約しにくい」というフィードバックが消費者のボトムアップから蓄積されることで、企業側もサービスの透明性やユーザー体験を改善することが、収益維持のための経済的なインセンティブへと変革していきます。

実際に、サービス導入を検討する企業からは「評価を上げるため、規約をより分かりやすいものにしたい」という声が寄せられており、すでに変革の兆候は現れています。

私たちは、規制によるトップダウンと、消費者行動によるボトムアップの両輪で、企業と消費者双方に信頼と安心をもたらす、新たな健全なWeb社会の創造を目指します。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター