トラベリングサブジェクト法を用いて注意欠如多動症児における脳構造の特徴を明らかに

令和7年9月5日

国立大学法人福井大学

国立大学法人千葉大学

国立大学法人大阪大学

本研究成果のポイント

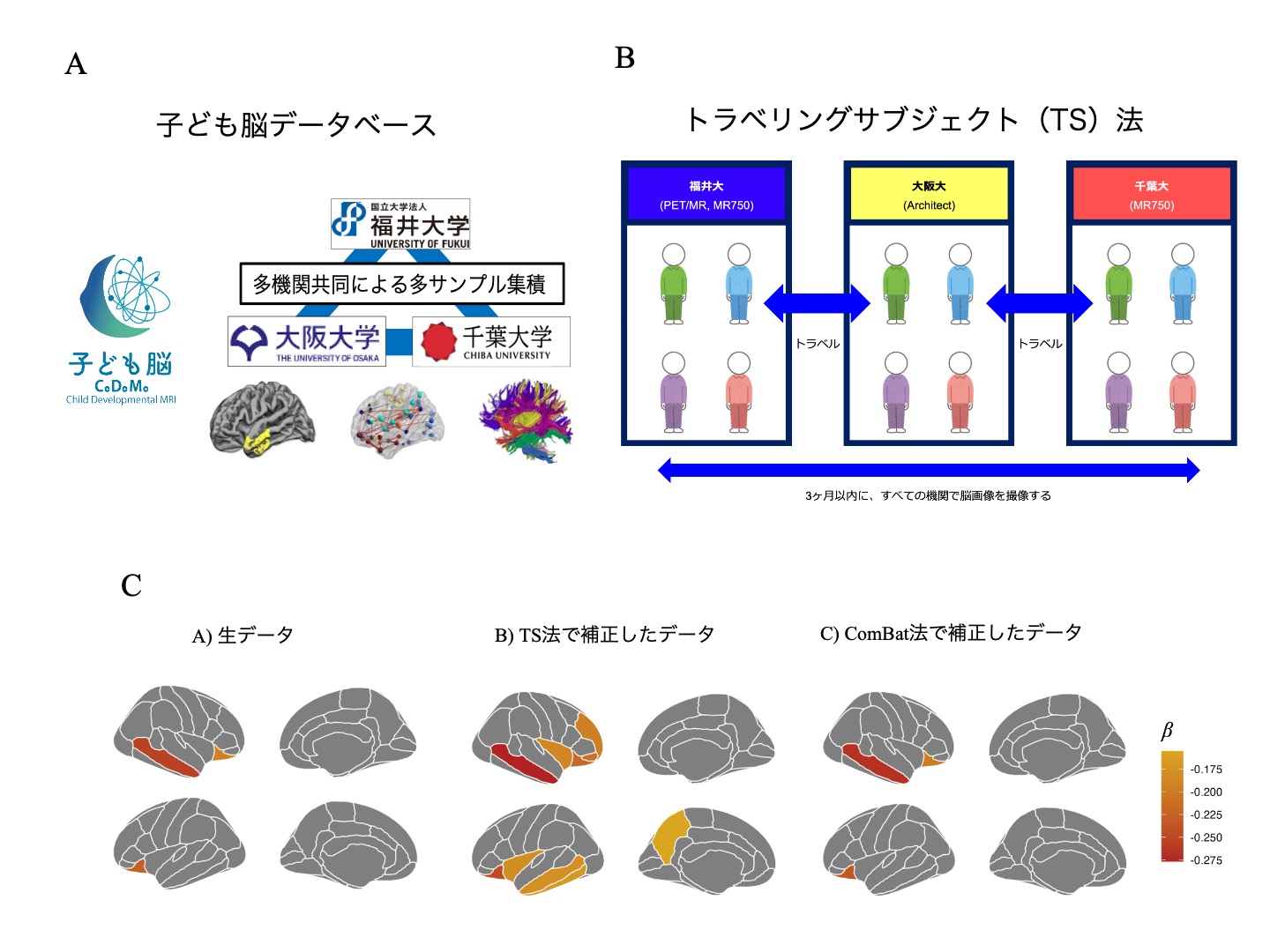

◆注意欠如多動症(ADHD)注1の子どもを含む発達障がいの脳画像データを多数集めた脳画像データベース(「子ども脳」データベース)を構築しました。

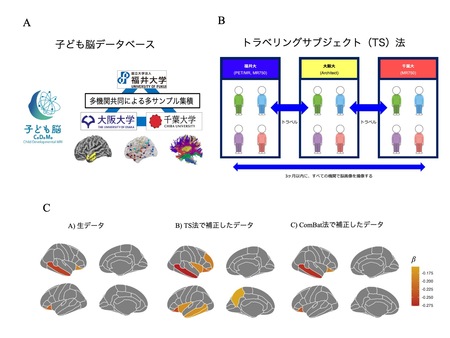

◆「トラベリングサブジェクト(TS)法」注2という新しい手法を用いることで、分析結果の信頼性が向上しました。

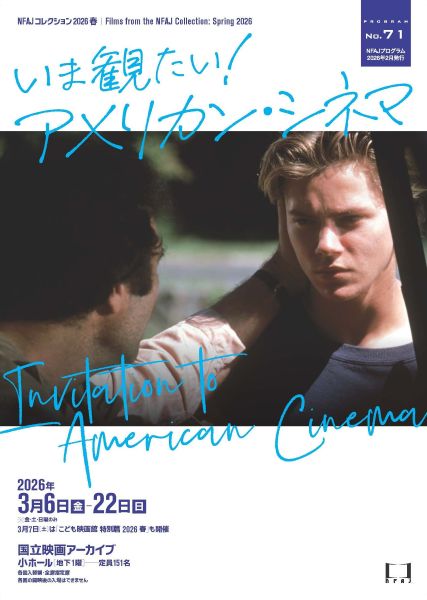

◆TS法を用いて、ADHDの子どもと、定型発達児(発達に問題のない子ども)の脳構造を比較したところ、ADHDの子どもは前頭側頭領域を中心に脳の体積が小さくなっていることが明らかになりました。この差異は、従来の方法とは異なる部位で観察され、TS法によってより明瞭に捉えられた可能性があります。

〈概要〉

注意欠如多動症(ADHD)は、「集中が続かない」「落ち着きがない」「我慢が苦手」などの特徴をもつ発達障がいで、子どもの約7%にみられます。これまでにも、ADHDの子どもの脳構造を調べるMRI注3研究は数多く行われてきましたが、施設によって使われるMRI機器の種類や性能の違いによる測定誤差があるという課題がありました。

こうした背景を受けて、福井大学子どものこころの発達研究センターの寿秋露特命助教、水野賀史准教授、千葉大学子どものこころの発達教育研究センターの平野好幸教授、大阪大学大学院連合小児発達学研究科の下野九理子教授らの研究グループは、ADHDの子どもを含むMRIデータを多数集めた「子ども脳」データベース(図A)を構築し、さらに、MRI機器ごとの差を補正する新たな手法である「トラベリングサブジェクト(TS)法」(図B)を導入しました。このTS法を用いて、定型発達児178名とADHD児116名の脳画像を比較したところ、ADHDの子どもでは前頭側頭領域、とくに右の中側頭回で、脳の体積が小さいことが明らかになりました(図C)。

この差異は、従来の補正方法では必ずしも明確に見られなかった部位であり、TS法を用いることでより信頼性の高い検出が可能になったと考えられます。この成果は、将来的にADHDの早期診断の実現、脳の画像にもとづく客観的な指標(バイオマーカー)の開発、一人ひとりの特性に合わせた個別化医療の推進につながる可能性を持っています。さらに、発達障がいの分野における日本発の研究として、国際的な発信力を高める成果ともいえます。

〈研究の背景と経緯〉

注意欠如多動症(ADHD)は、学校や家庭での生活に困難を抱えることが多く、その結果としてうつ病や不安症などのこころの病気を発症しやすいことが知られています。

ADHDの脳の特徴を明らかにするため、MRIを用いた大規模な研究が進んでいます。しかし、複数の病院や研究機関で行う場合、使用されているMRI機器の種類や性能が異なるため、「機種ごとの差(測定バイアス)」が研究結果に影響を与えるという課題がありました。

そこで私たちは、福井大学を中心に、千葉大学・大阪大学大学院連合小児発達学研究科と連携し、「子ども脳」データベース(図)を構築しました。このデータベースには、ADHDの子どもを含む多くのMRIデータが集められています。

さらに、「トラベリングサブジェクト(TS)法」(図)という新しい技術を用いることで、機種による違いを補正し、より正確なデータを得ることに成功しました。

〈研究の内容〉

本研究では、福井大学・千葉大学・大阪大学大学院連合小児発達学研究科において、14名の方にそれぞれの施設でMRI撮影をお願いし、TS法に必要な基礎データを収集しました。また、「子ども脳」データベースに登録された、定型発達児178名と、ADHDの子ども116名のMRIデータも分析に使用しました。

脳の灰白質注4の体積を測るため、「FreeSurfer(フリーサーファー)」注5という解析ソフトを使用。そして、TS法のほか、従来の補正方法である「ComBat(コンバット)法」注6でもデータ補正を行い、それぞれの効果を比較しました。

その結果、TS法は機種ごとの差を抑えつつ、対象者の脳の特徴を正確に捉えられることが明らかになりました。一方、ComBat法は機種差を補正できるものの、対象者の脳の特徴までも過剰に補正してしまう傾向がみられました。

さらに、TS法で補正したデータでは、ADHDの子どもの前頭側頭領域、とくに右の中側頭回(ちゅうそくとうかい)で、脳の体積が有意に小さいことが明らかになりました(図)。

〈今後の展開〉

この研究成果は、ADHDの診断や治療に新たな可能性を示すものです。現在、ADHDの診断は主に問診や行動観察といった主観的な方法に頼っており、見落としや誤診につながるリスクもあります。

今後は、本研究のようにMRIを用いて得られた「脳の客観的な指標(バイオマーカー)」が、ADHDの早期診断や、一人ひとりの特性に合わせた治療(個別化医療)を実現する鍵になることが期待されます。

また、研究グループが構築した大規模で質の高い脳画像データベース「子ども脳データベース」は、将来的にさまざまな研究の土台となり、子どものこころの研究の発展にも大きく貢献すると考えられます。

〈参考図〉

図A:子ども脳データベース

図B:トラベリングサブジェクト(TS)法のイメージ

図C:ADHDにおける脳構造の特徴(各補正法による)

〈用語解説〉

(注1)注意欠如多動症(ADHD):集中力が続かない(不注意)、じっとしていられない(多動性)、思いついた行動をすぐにしてしまう(衝動性)などの特性がみられる発達障がい。

(注2)トラベリングサブジェクト(TS)法:同じ対象者が複数の施設のMRIで撮影されることで、機種による違い(測定バイアス)を統計的に取り除くことができる補正手法。

(注3)MRI(磁気共鳴画像法):磁気を使って体の内部構造を詳しく調べる画像検査装置。脳の構造や機能を非侵襲的に測定できる。

(注4)灰白質:脳の外側部分に多く存在する神経細胞の本体が集まった領域。

(注5)FreeSurfer:MRI画像から脳の構造を自動的に解析するためのソフトウェア。世界中の脳研究で広く用いられている。

(注6)ComBat法:年齢や性別などの違いを統計的に調整しながら、施設間で生じるデータのばらつきを補正する手法。

〈論文タイトル〉

英語タイトル

Brain structure characteristics in children with attention-deficit/hyperactivity disorder elucidated using traveling-subject harmonization

(日本語タイトル:トラベリングサブジェクト法を用いた注意欠如多動症児における脳構造の特徴)

〈著者〉

Qiulu Shou, Masatoshi Yamashita, Yoshiyuki Hirano, Akiko Yao, Min Li, Yide Wang, Yoko Kato, Tokiko Yoshida, Koji Matsumoto, Tetsuya Tsujikawa, Hidehiko Okazawa, Akemi Tomoda, Kuriko Kagitani-Shimono, Yoshifumi Mizuno

寿 秋露 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 特命助教

山下 雅俊 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 特命助教

平野 好幸 千葉大学子どものこころの発達教育研究センター 教授

矢尾 明子 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 学術研究員

李 敏 大阪大学大学院連合小児発達研究科博士後期課程大学院生

王 熠得 大阪大学大学院連合小児発達研究科博士後期課程大学院生

加藤 陽子 大阪大学大学院連合小児発達研究科 招へい教員

(論文発表時:特任研究員)

吉田 斎子 千葉大学医学部附属病院 特任助教

松本 浩史 千葉大学医学部附属病院主任診療放射線技師

辻川 哲也 福井大学医学系部門 医学領域 病態解析医学講座放射線医学 教授

岡沢 秀彦 福井大学先進部門 高エネルギー医学研究センター 教授

友田 明美 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 教授

下野 九理子 大阪大学大学院連合小児発達研究科 教授

水野 賀史 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 准教授

〈発表雑誌〉

「Molecular Psychiatry」(モレキュラー・サイキアトリー)(Impact Factor 10.1)

(2025年8月8日に掲載)

DOI番号: 10.1038/s41380-025-03142-6

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター