太陽電池発電設備の台風被害、どう防ぐ?

~台風接近前や台風通過後の設備点検が重要~

1. 太陽電池発電設備における台風事故の地形別事例と傾向

台風により発生した太陽電池発電設備の事故について、地形別の具体的な事故事例と、地形別の被害傾向について紹介します。

事例1 丘陵地の谷間における電気工作物の破損(風による被害)

|

事故発生年月 |

2022年9月 |

|

事業場の地形 |

丘陵地の谷間 |

|

被害状況 |

台風14号通過時に、多数の太陽電池パネル、架台及びPCSが破損した。 |

|

事故原因 |

当該太陽電池発電所の架台は、基準風速36 m/sに基づいて設計されていたが、風向と地形要因のため、局所的に想定以上の風が吹き、破損したものと推定される。 |

事例2 半島の突端近くの平地における電気工作物の破損及び物損(風による被害)

|

事故発生年月 |

2022年9月 |

|

事業場の地形 |

半島の突端近くの平地 |

|

被害状況 |

台風15号通過の際に、太陽電池パネル及び支持物(架台)が破損し、太陽電池パネルの一部が構外に飛散し、他の物件を損壊させた。 |

|

事故原因 |

当該太陽電池発電所の太陽電池パネル及び支持物(架台)は、台風の影響で発生した竜巻より、想定以上の風圧を受け破損、飛散したものと推定される。 |

事例3 川沿いの平地における電気工作物の水没(雨による被害)

|

事故発生年月 |

2022年9月 |

|

事業場の地形 |

川沿いの平地 |

|

被害状況 |

当該太陽電池発電所が発電していなかったため、保安担当者が現地にて調査したところ、敷地内の水位上昇が確認され、PCSが水没していた。 |

|

事故原因 |

台風14号の大雨により隣接する河川や用水路の水位が高くなり、構内の排水が機能せず、更には河川の水が逆流し、敷地内に雨水が溜まりPCSが水没したものと推定される。 |

事例4 国道沿いの山間部における土砂流出(雨による被害)

|

事故発生年月 |

2023年8月 |

|

事業場の地形 |

国道沿いの山間部 |

|

被害状況 |

台風7号通過の際に、道路より高い位置にある当該太陽電池発電所の法面の一部が崩壊し、敷地内の土砂が土嚢を超えて道路に流出した。 |

|

事故原因 |

台風に伴う大雨の影響により法面で土砂崩れが発生したものと推定される。 |

2019年度から2024年度に発生した台風による太陽電池発電設備の事故について、事業場の地形に着目して調べた結果、風通しのよい地形では強風による被害が発生しやすく、河川付近では大雨による浸水被害等が発生しやすい傾向にあることがわかりました(表1)。表1の地形に当てはまる場合には、事故が起きるリスクが高いため、特に注意が必要です。

[表1] 地形別の被害傾向

|

地形 |

特徴 |

実際に発生した事故 |

|

・平地 ・谷間 ・丘陵地 ・海岸沿い ・崖の上 |

風通しが良く、強風の被害を受けやすい |

太陽電池パネル等の電気工作物の破損・飛散 |

|

河川敷、中州などの河川付近 |

河川氾濫など、大雨による浸水が起きやすい |

PCS等の電気工作物の浸水 |

|

山の斜面等の傾斜地 |

土砂崩れや地滑りが起きやすい |

敷地外への土砂流出及びそれに伴う架台等の電気工作物の破損 |

NITEが公開している詳報公表システムをお使いになれば、発生地域や電気工作物、キーワード(例:台風、土砂)などによる事故事例の検索が可能です。ご自身が管理されている太陽電池発電設備で想定される事故について、事故内容や、事故後の対策等について調べることもできますので、ぜひ台風対策にもご活用ください。詳報公表システムについて、更に詳しく知りたい方は「5. 参考情報」をご確認ください。

2. 台風事故リスクを低減するための対応ポイント

台風による太陽電池発電設備の被害を軽減するために、接近前・通過後に確認いただきたい基本のポイントをまとめています。気象情報の収集や連絡体制の整備、設備の点検実施など、様々な観点で対策いただくことが大切です。台風通過後の対応方法も整理していますので、ぜひ台風接近時にご活用ください。

台風接近前の対策

|

気象情報の確認 ・気象庁・自治体・防災機関等から最新の気象情報を入手し、現地の状況把握に努めてください。 |

|

連絡体制の整備・確認 ・災害時の緊急連絡体制を事前に整備してください。 ・非常時における設備の運用方法等を事前に定めてください。 |

|

排水経路の確認 ・大雨被害が想定される場合、電気設備の水没、浸水や土砂流出等のリスクを低減するため、構内及び周辺の側溝や排水口の掃除を行い、落ち葉や土砂などを除去して水はけを良くしてください。 |

|

土砂流出・地盤崩壊リスクの確認 ・「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」の第5条のとおり、「支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置」を講じてください。 ・電気設備の周辺にある崖や法面が豪雨によって土砂流出するおそれがある場合は、補強工事や防護壁の設置、追加の排水ルートの確保などを検討してください。崩壊の兆候が見られる場合には、土地所有者・管理者・自治体へ通報してください。 |

|

設備の固定状況の点検 ・強風被害が想定される場合、太陽電池パネルの固定金具や、架台接合部のボルトが緩んでいないか、点検してください。 また、架台を固定する杭などがきちんと埋まっているかについても点検してください。 |

|

設備の破損状況の点検 ・太陽電池パネル・架台・PCS・受変電設備など、屋外の電気設備に破損や部品の外れがないか確認してください。 |

|

設備の飛散対策 ・屋外に飛散が懸念される設備・部品・資材等がないか確認し、屋内への移動や撤去、移動できない場合は固定するなどの飛散防止措置を行ってください。 |

台風通過後の対応

|

安全確認 ・設備を点検する前に、まずは感電や土砂崩れ等の危険がないか確認し、自分の身の安全を確保してください。 ・点検作業等の対応は、電気主任技術者等の太陽電池発電設備に十分知見のある方が行ってください。 |

|

臨時点検の実施 ・台風通過後は、速やかに設備の臨時点検を行い、異常の有無を確認してください。 外観に異常が認められない場合であっても、設備内部で異常が発生している可能性があります。また、設備の電気的な絶縁についても異常がないか確認を行ってください。 ・太陽電池パネル・集電箱・PCSが水没・浸水した場合や、ケーブルが断線した場合には、漏電や感電の恐れがあります。その場合は、事業場の保安業務を行っている電気主任技術者等に太陽電池パネルと接続箱の切り離しについて相談してください。 ・電気事故もしくはその疑いがある場合、当該地域を管轄する産業保安監督部に報告してください。 |

|

迅速な応急処置の実施 ・設備の被害が認められた場合は、できるだけ速やかに応急処置(破損した電気設備の撤去、銅線が露出した電線の保護など)を行ってください。 |

|

被害が生じた設備の修理・改修の実施 ・被害が生じた設備は安全を確認したのち、適切に修理・改修を行ってください。 ・改修に伴う対策としては、架台の補強、架台・設備をより高い位置に移設、排水ルートの改善等が考えられます。 |

|

二次被害の防止 ・破損・飛散した設備への接触による受傷、もしくは浸水した太陽電池パネル・集電箱・PCS・断線ケーブル等に接近すると感電する恐れがあります。そういった電気工作物によって、第三者(公衆)が感電、けが等の二次被害に遭わないように対策をお願いします。 |

3. 台風による太陽電池発電設備の事故発生状況(分析結果)

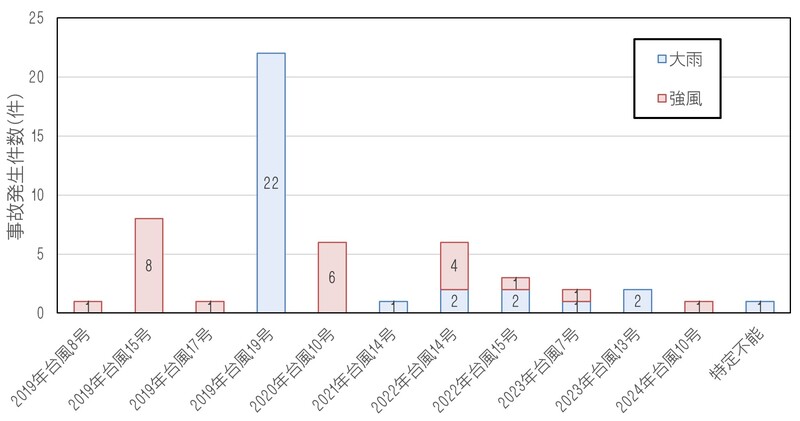

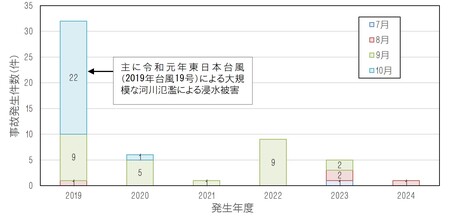

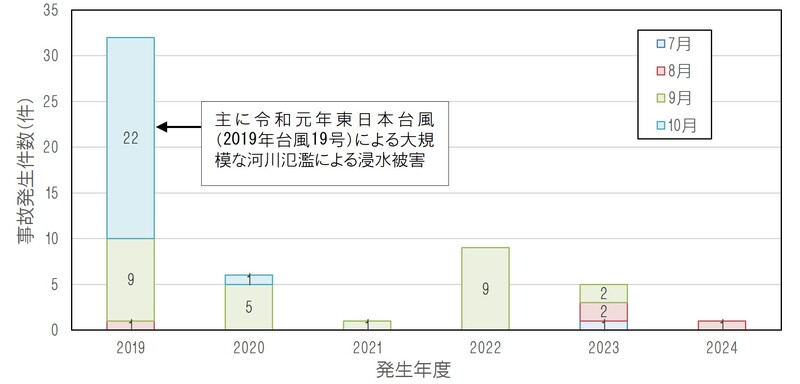

全国の自家用電気工作物における、台風による太陽電池発電設備の事故は、2019年度から2024年度の6年間で54件報告されています。(事故件数は2025年7月時点の値であり、今後変動する可能性があります。)

年別に事故発生件数を見ると、特に2019年には、台風19号に代表される大型台風が発生し、例年と比べて事故が突出して多くなっていることがわかります(図3)。台風の発生状況や規模は年によって異なり、予測できないものですので油断せず、日頃から防災対策をしっかり行うことが重要です。

[図3] 太陽電池発電設備における台風起因の事故件数推移(2019~2024年度)

[図3] 太陽電池発電設備における台風起因の事故件数推移(2019~2024年度)

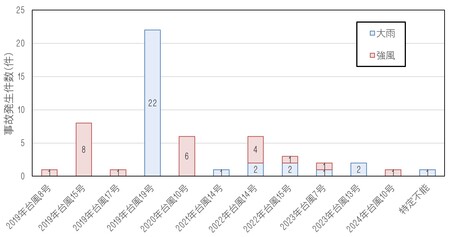

2019年度から2024年度に発生した同事故について、台風ごとに被害特性(大雨による被害、強風による被害)で分けて被害状況を示します(図4)。この結果から、5割以上(11個中6個)の台風で大雨による被害が、約7割 (11個中8個)の台風で強風による被害が発生していることがわかります。また、約3割(11個中3個)の台風では、大雨と強風両方の被害が出ています。これらのことから、大雨と強風の両方の観点から対策することが重要です。

[図4] 被害の特性(大雨・強風)別・台風別の被害状況(2019~2024年度)

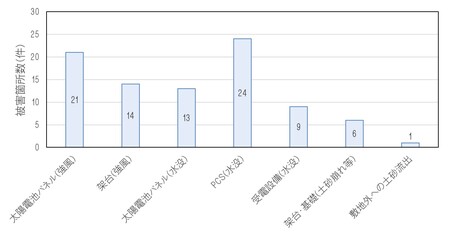

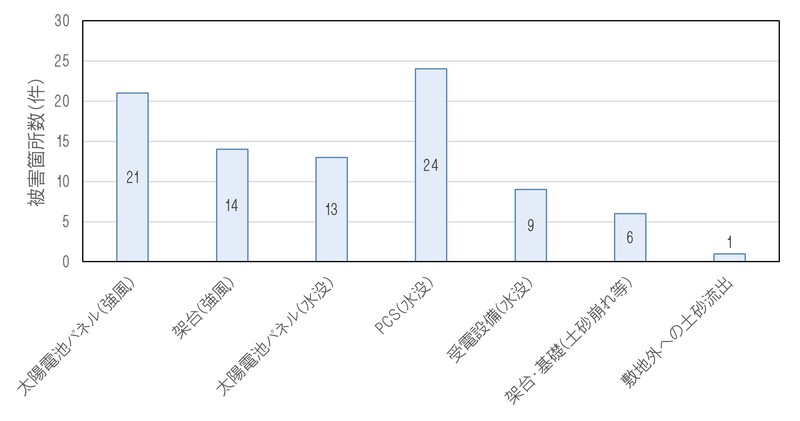

次に、電気事故が発生した電気工作物について原因別に内訳を示します(図5)。強風、大雨(水没、土砂災害)の被害のうち、強風と水没による被害が全体の約9割を占めていることがわかります。電気工作物別で見ると、太陽電池パネル・架台・PCS・受電設備で事故が発生しており、突出して事故の起きやすい電気工作物はなく、いずれの電気工作物でも事故が発生するリスクがあることがわかります。このことから、様々な観点から対策を行うことが重要です。「2.台風事故リスクを低減するための対応ポイント」を確認し、対策をお願いいたします。

[図5] 主な原因別・電気工作物別の被害箇所数(2019~2024年度)

[図5] 主な原因別・電気工作物別の被害箇所数(2019~2024年度)

(※) 同一事故の中で複数の電気工作物(例:太陽電池パネルと架台)が破損した場合、それぞれの電気工作物の被害箇所を1件として計上しています。

4. 太陽電池発電設備への立入検査の結果について

NITEでは2021年度より太陽電池発電設備などを中心に電気事業法に基づく立入検査を実施しています。

2021年度は17事業場、2022年度は59事業場、2023年度は50事業場、2024年度は58事業場の太陽電池発電所への立入検査を実施しました。ここでは、台風被害が発生するリスクが懸念される指摘事例について紹介します。

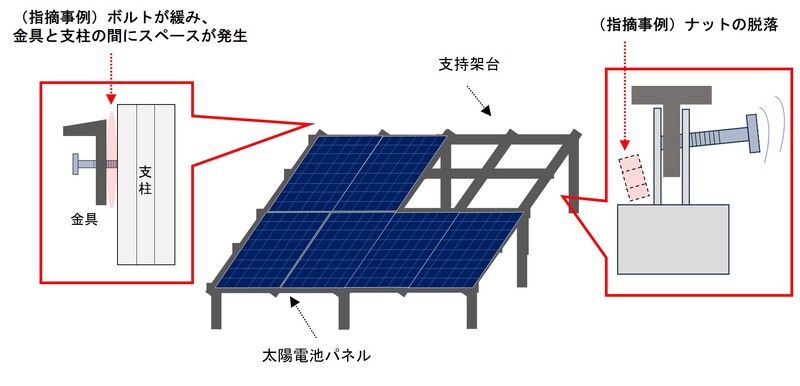

改善必須指摘事項

立入検査において、法令に違反するため設置者の対応が必須とされた指摘事項の中で、台風への備えに関連する事例は以下のとおりです。

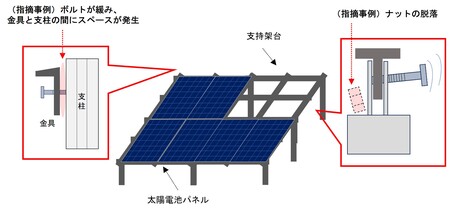

改善必須事例:

・太陽電池パネルと固定金具の隙間が多数確認された(電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、「電技省令」という。) 第4条)。

・横材(パネル受け材)の一部に損傷およびパネル押さえ金具の一部に脱落が確認されたため、物件に損傷を与えるおそれがないように施設されているか確認できない。(電技省令 第4条)。

・ナットの脱落及びボルトのゆるみが確認された(電気設備の技術基準の解釈 第46条第2項 ※建設時の基準を適用)。

→太陽電池パネルを固定する金具や、架台の接合部のボルトが緩んでいないか点検し、ボルトの増し締めを適宜行うことで、パネルの飛散や架台の破損等の事故リスクを低減できます。

・保安規程に定める防災体制が整備されていなかった(電気事業法 第42条第4項)。

→事故に備え、事前に非常時の設備の運用方法や連絡体制を整備しましょう。

特に太陽電池パネルを固定する金具や架台の接合部のボルトなどに異常があると、事故の原因になるおそれがあるため注意してください(図6)。

[図6] 太陽電池の架台のボルトの緩み例(イメージ図)

改善推奨事項

設備設置後の技術基準改訂により、対応が必須ではないものの、改善を推奨される事項のうち、台風への備えに関連する事例は以下の通りです。

改善推奨事例:

・排水溝の土砂によるつまりが確認できたため、排水能力の低下による土砂流出の懸念がある。これらが敷地外へ流出する可能性もあった(発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第5条)。

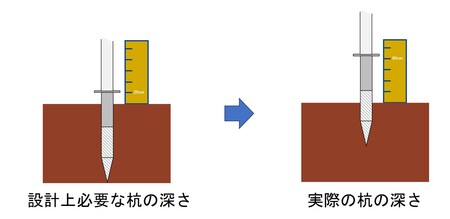

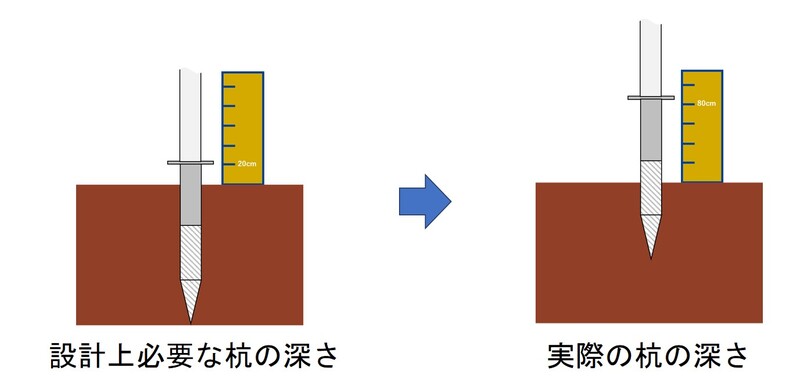

・打設不良や地盤の侵食によりスクリュー杭羽根部の露出が確認された。それにより押込み支持力、引抜・水平抵抗力の低下が懸念されるため、杭基礎の安全性が確認できない(発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第 4 条第 5 号)。

架台を固定する杭がしっかり埋まっていないと、風などで杭が引き抜けてしまう可能性が高くなります(図7)。また、豪雨への対策の1つとして、排水溝の機能が低下しないように日頃の点検が大切になります。

[図7] 杭が必要な根入れ深さまで埋まっていなかった事例(イメージ)

[図7] 杭が必要な根入れ深さまで埋まっていなかった事例(イメージ)

5. 参考情報

参考リンク

※「自然災害による再エネ発電設備の事故防止及び保安管理の徹底」(経済産業省)

※「建築物における電気設備の浸水対策」(経済産業省)

※「災害・防災関連情報」(経済産業省関東経済産業局)

https://www.kanto.meti.go.jp/saigai_kanren/index.html

※「台風接近前の飛来物対策のお願い」(中部近畿産業保安監督部近畿支部)

https://www.safety-kinki.meti.go.jp/electric/syobun/2023/hiraibutsu.html

※「台風情報」(気象庁)

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/23.685/120.015/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon

※「破損・浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について(注意喚起)」(経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/07/20210705.html

詳報公表システムについて

詳報公表システムは、電気事業法に基づく電気工作物に関する全国の事故情報(詳報)が一元化された国内初のデータベースです。2020年度からの事故情報について順次公開を行っております。本システムは、電気事業者をはじめ、どなたでもご自由にお使いいただけます。事故情報を条件やキーワードで簡単に検索することができ、抽出されたデータはCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

< 詳報公表システム >

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/kohyo.html

NITE 電力安全センターについて

NITE電力安全センターは、経済産業省(原子力発電設備等以外を所掌)からの要請を受け、電気保安行政(電気工作物の工事、維持及び運用における安全を確保するため行政活動)を技術面から支援するために、2020年5月、電気保安業務の専従組織として発足しました。現在、NITEがこれまで培ってきた知識や経験を活用し、経済産業省や関係団体と連携しながら、電気保安の維持・向上に資する様々な業務に取り組んでいます。

< NITE電力安全センターの業務紹介 >

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/index.html

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター