「特集」ゲームチェンジの行方 「静かな退職」とは ~企業はどのように向き合っていくべきか~

働き方の価値観が多様化する中、「静かな退職」という概念が注目されている。静かな退職とはやりがいやキャリアアップを求めずに、決められた仕事を淡々とこなす働き方のことで、個人の生き方や職場環境への適応の一形態とも言える。企業においても、従業員の意欲や定着に関わる重要なテーマであり、一定の理解と対応が求められている。

本稿では、マイナビが実施した調査をもとに、その背景や要因、企業の向き合い方を考察する。

静かな退職とは

静かな退職の起源

「静かな退職(Quiet Quitting)」とは、やりがいやキャリアアップは求めず、決められた必要最低限の仕事を淡々とこなす働き方を指す。実際に退職をするわけではなく、退職が決まった従業員のような余裕をもった精神状態で働くことを指している。

この言葉は2022年にTikTok(ティックトック)でアメリカのキャリアコーチが提唱したことをきっかけに注目されるようになり、アメリカで広まった。特に「上昇志向」「ハッスルカルチャー(過度な労働を美徳とする文化や価値観)」といった価値観に反対するムーブメントとしてZ世代を中心に広がったとされる。

日本では、伝統的な日本型雇用システムの一つであった終身雇用の前提が揺らぎ、一つの会社でがむしゃらに働いてもそれが報われるとは限らないという現実を前にしている。

技術革新によって社会で求められる仕事の価値が急速に変化し、自らキャリアを切り開く「キャリア自律」の考え方も広がる中で、将来に不安を抱く人や、「仕事のために生きる」という考え方に疑問を持つ人が増加していると考えられる。

こうした社会の変化や価値観の多様化を背景に、日本でも静かな退職という考え方が広がりつつある。

静かな退職の現状

静かな退職をしている割合

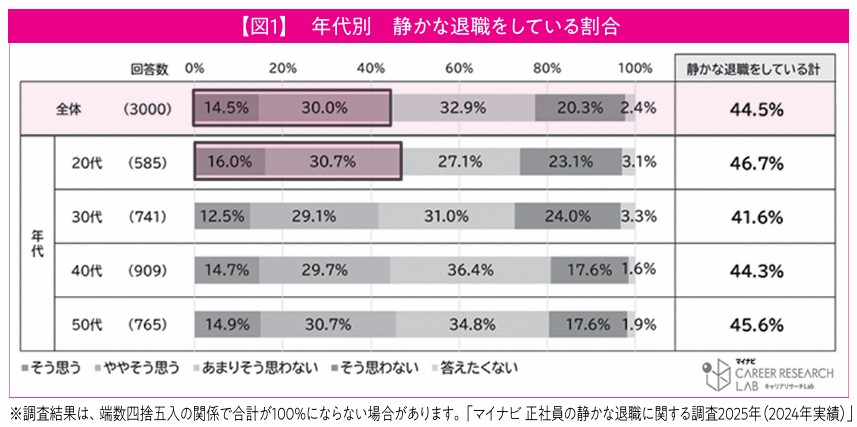

マイナビが25年に実施した「正社員の静かな退職に関する調査」(回答数3千件)によると、全国の20~50代の正社員のうち44・5%が「静かな退職をしている」と回答している。特に20代ではその割合が高いが、どの年代でも4割を超えており、幅広い年代に存在することが分かった。【図1】

静かな退職を続けたい割合

静かな退職をしている人に対して、静かな退職を今後も続けたいか聞いたところ「静かな退職を続けたい」と考えている人の合計は70・4%に達し、過半数を大きく上回る結果となっている。このことから静かな退職は一過性の流行ではなく、働き方の一つとして定着する可能性がある。

静かな退職を選択する背景や要因

静かな退職のきっかけ4タイプ

静かな退職をするようになったきっかけを自由回答で聞き、回答をA~Dタイプの四つに分類した。

- 不一致タイプ…仕事・環境の不適合による意欲低下が起因しているタイプ

- 評価不満タイプ…処遇・評価に対する不平不満が起因しているタイプ

- 損得重視タイプ…報酬や昇進の損得を考え現状維持を求めるタイプ

- 無関心タイプ…そもそもの価値観として変化・上昇を求めないタイプ

(「特になし」「なんとなく」などと回答した「理由がない人」も少なくなかったが、静かな退職の背景にある要因を分析することが難しいため、分析対象から除外している)

回答者から「理由がない人」を除外した890人のタイプ比率をみると、もっとも多かったのはAタイプ。次いでD、C、Bとなり、各タイプごとに満遍なく分布していることが分かる。

- 不一致タイプ…31・0%

- 無関心タイプ…26・5%

- 損得重視タイプ…21・3%

- 評価不満タイプ…21・1%

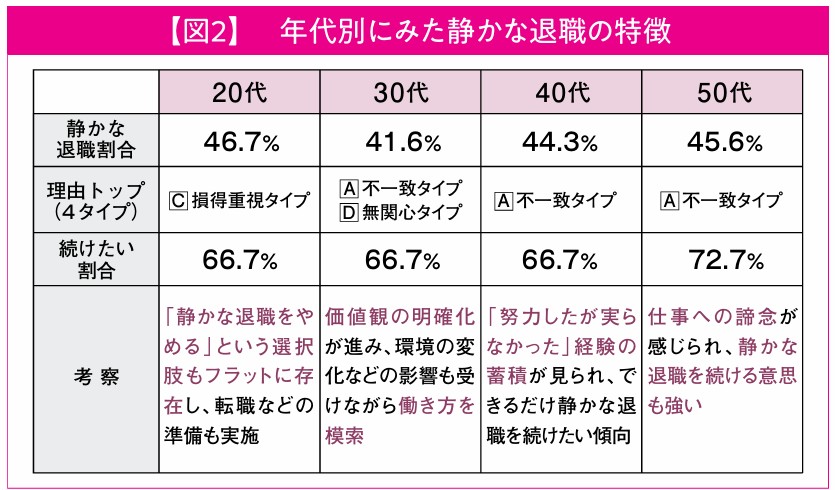

年代別にみた静かな退職の特徴 静かな退職について、年代別の特徴と考察をまとめるため、「静かな退職割合」「静かな退職理由(きっかけタイプ)」「静かな退職を続けたい割合」をそれぞれ分析した。年代別に差が見られ、キャリアの段階によって静かな退職のあり方も異なるようだ。【図2】

静かな退職と「仕事・私生活の満足度」

静かな退職の有無と仕事・私生活の満足度

今回の調査では、仕事と私生活の満足度についてそれぞれ5段階で聞いており、その結果を組み合わせて「仕事も私生活も満足」「仕事のみ満足」「私生活のみ満足」「どちらも満足でない」の4グループに分類している。

そして「仕事・私生活ともに満足度が高かったグループ」は仕事のモチベーションや自主性が高いという特徴がみられた。

静かな退職の有無別に見ると、静かな退職者は「仕事・私生活がともに満足」である割合が低い傾向にあることが分かった。

しかし、分析結果によると静かな退職をしている人でも「仕事・私生活ともに満足」であれば、静かな退職をしていない人よりも働くモチベーションや仕事に対する自主性は高いことが分かっている。

仕事と私生活の満足度の重要性

改めて静かな退職とは「実際に退職はせず、やりがいやキャリアアップを求めずに決められた仕事を淡々とこなすこと」を指すが、仕事・私生活ともに満足であれば決められた仕事を実施する上での、働くモチベーション、自主性は高い傾向にあるということが分かった。具体的には、決められた業務内において、モチベーションが高く自主的に働いている、という解釈で分析をしている。

企業はどう向き合いどのような対策をとるべきか

企業は静かな退職に賛成か

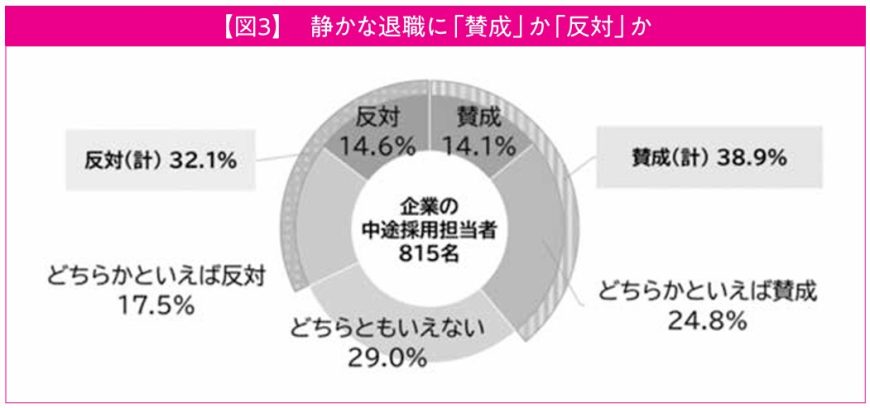

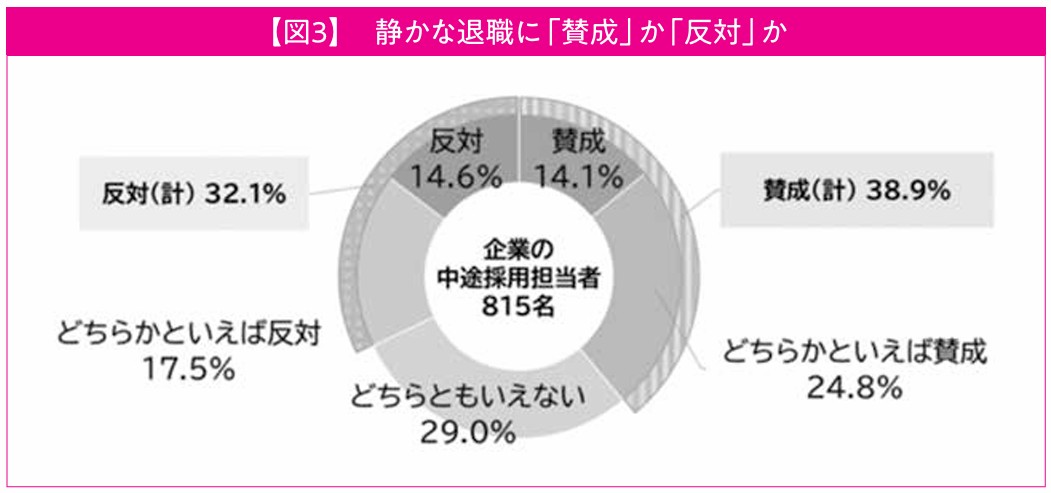

企業の中途採用担当者に対して静かな退職に賛成か反対かを聞いたところ、静かな退職に賛成している割合は38・9%となった。【図3】

静かな退職に賛成か反対かの理由

反対意見をピックアップすると、「組織にとってプラスでない、他の従業員に伝播(でんぱ)する」となっており、このような意見は複数業種でも多数見られた。他には、「決められた仕事だけでは満足してもらえないと思う」などが挙げられた。

賛成意見の回答としてもっとも多かったのは「時代に合っている感じがする」「働き方の一つとしてアリだと思う」など「尊重すべき・時代に合っている」という意見だった。他には、「やるべき仕事をしていればよい」「静かな退職のような人も必要」などが挙げられた。

回答のニュアンスをまとめると、賛成は静かな退職を積極的に推奨するものではなく「受け入れている」といった、受容的なニュアンスであるということが分かった。

企業はどのように 向き合っていくべきなのか

すでに静かな退職という価値観を受け入れている企業も一定数あることが分かったが、企業がイノベーションの創出や利潤を追求するにあたって何かできることはないか、前述の「静かな退職のきっかけタイプ」と「仕事と私生活の満足度」のデータから考察していきたい。

静かな退職は、働く個人と組織の認識のズレが起因しているケースも少なくない。

とりわけ「 不一致タイプ」「 評価不満タイプ」はその傾向が強く、企業の改善の余地が大きい。まずは仕事・上司・給与・評価などさまざまな面で、働く人が仕事・職場に求めることと、企業が働く人に要求することのすり合わせを行い、ズレを埋めようとする姿勢が必要であろう。

すぐに制度を変えるのは難しくても、希望を聞く仕組みや、日々のフィードバックを丁寧に行うことで、納得感や前向きな姿勢を引き出すことに繋(つな)がる。

限られた人材を活かすためにも、企業側は働く人それぞれが置かれた状況や個々のニーズに目を向け、働き方やキャリアの選択肢を少しずつ広げていくことが重要である。

最後に

静かな退職は、働く人の価値観や職場環境との関係性が現れたものであり、単なる怠慢や問題行動として片付けることはできない。

特に中小企業においては、限られた人材をどう活かすかは重要な課題であり、静かな退職について考えることをきっかけに職場の在り方を見直す機会とも捉えることができる。

すべての社員が常に高い意欲を持つことは難しいが、働く人の声に耳を傾け、環境や制度を少しずつ整えていくことで、前向きな働き方を支える土台を築くことは可能である。

静かな退職を「避けるべきもの」としてではなく「共に働くためのヒント」として受け止める姿勢が、これからの企業に求められているのではないだろうか。

朝比奈あかり(あさひな・あかり) マイナビキャリアリサーチLab研究員として中途採用領域を担当。2016年に中途入社し「マイナビ転職」の求人情報や採用支援ツールの制作に携わる経験を経て現職へ。転職に関する個人・企業を対象にした調査を担当しており、転職と賃金の関わりやワークライフ・インテグレーションへの関心が高い。国家資格キャリアコンサルタント、日本キャリア開発協会会員(CDA)。

宮本祥太(みやもと・しょうた)

地方紙新聞記者を経てマイナビに中途入社。「マイナビ転職」の制作ディレクターとして300社以上の中途採用支援に携わる傍ら、キャリアコンサルタントとして若年層を中心に100名以上の転職相談に対応。関心テーマは「地方雇用」「中途採用」「転職」「若年の就業価値観」など。国家資格キャリアコンサルタント。

(Kyodo Weekly 2025年10月6日号より転載)