返り咲いた「令和の黄門」 【政眼鏡(せいがんきょう)-本田雅俊の政治コラム】

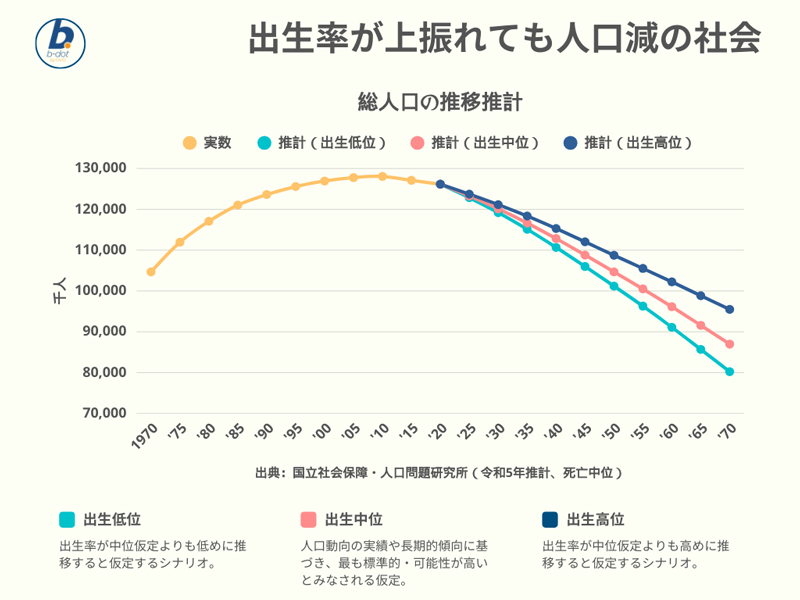

大方の予想に反して高市早苗氏が自民党総裁選を制し、初の女性首相に選出される見通しになっている。だが、もともと現与党は衆参両院で少数であるため、新たな連立、少なくとも連携の相手を模索しようとしているが、それ以前に長年の連立のパートナーである公明党との関係がぎくしゃくしている。連立政権発足から四半世紀が過ぎ、まさに“熟年離婚の危機”を迎えているようだ。

総裁選における高市氏の勝因、そして小泉進次郎農相の敗因は数多くある。これまでのリベラル寄りの政策への反動もあっただろうし、小泉氏の政治的未熟さを指摘する者もいる。だが、決選投票での得票数を見る限り、麻生太郎元首相の意向が強く働いたことは間違いない。もっとも、麻生氏を「新たなキングメーカー」とあがめる者もいるが、おそらく「最後の賭けに出て勝ったにすぎない」(閣僚経験者)と見るほうが正しい。1年前の総裁選では、麻生氏は見事に「負け組」となっているからだ。

顧みれば、首相としての麻生氏は、必ずしも大きな功績を残すことなく、わずか1年で退任した。それだけではない。リーマン・ショックの影響があったとはいえ、2009年の衆院選で自民党は大敗を喫し、民主党(当時)に政権の座を明け渡す屈辱も味わった。第2次安倍晋三政権以降、財務大臣などとして政界の表舞台に復帰したものの、自民党を野党に転じさせた「敗軍の将」としての汚名はまだ消えていない。

しかし、総裁選の行方を決したという意味では、高市総裁にとって麻生氏は「最大の恩人であり、ゴッドファーザー」(高市氏周辺)にほかならない。その結果、石破茂政権下では最高顧問の“閑職”に追いやられた麻生氏は、副総裁への返り咲きを果たした。のみならず、義弟の鈴木俊一財務相が幹事長、子飼いの有村治子氏が総務会長に起用され、「麻生派はわが世の春を謳歌(おうか)している」(ベテラン秘書)という。

永田町内外では「まるで第2次麻生政権だ」と皮肉る声が鳴り響く。「麻生氏が副総裁就任を辞退してくれたらよかった。就任要請を受け入れるよりも、断るほうが遥かに株を上げたはずだ」(自民中堅)と残念がる者もいる。必ずしも年齢は問題ではないが、齢85の麻生氏が新執行部の中心で微笑む光景に何となく違和感を覚える国民は多い。少なくともこの光景と「解党的出直し」のスローガンとの間にはすさまじい距離が感じられる。

すでに半世紀近くの前のことになるが、首相退任後、福田赳夫氏は「昭和の黄門」を自任した。これになぞらえれば、決して自らは名乗らないものの、麻生氏はさしずめ「令和の黄門」といったところだろう。もっとも、トップを務めた者が退任後、「天下の副将軍」を演じることには無理がある。そもそも隠居した将軍は「大御所」と称された。そして何よりも、講談での水戸老公は勧善懲悪で世直しにいそしんだからこそ人気を博した。

個人差があるとはいえ、一般的に政治家は権力を誇示したがる“種族”だという。体力はある年齢をピークに徐々に衰えるが、麻生氏などを見ていると、どうも権力欲はそうではないらしい。とりわけ麻生氏は、89歳の最晩年に至るまで政界の実力者たちに自宅のある大磯に詣でさせた祖父・吉田茂元首相のDNAを色濃く受け継いでいるようにも見受けられる。

確かに多くの国民の目には、麻生氏の活躍や暗躍は“老害”と映るかもしれない。実際、「煮ても焼いても食えないオヤジ」だと批判する者もいる。だが、身近で接する麻生氏は実に面白く、人懐っこい性格で、面倒見もいいという。派閥の解消がうたわれながら、唯一、麻生派が維持され、今回の総裁選でまとまってキャスティング・ボートを行使できた最大の要因は、麻生氏のキャラクターに求められる。

だからこそ、百歩譲り、麻生氏が後ろ指をさされることなく“生涯現役”を全うしたいと願うのであれば、自己顕示のためではなく、世の中のために何を成し遂げたいのかを明らかにすべきだろう。任命権者の高市総裁も、単なる恩返しや論功行賞、後ろ盾ではなく、なぜ麻生氏を副総裁に起用するのかを説明すべきではないか。それらに対する国民の納得がなければ、麻生氏にとっても、そして高市氏にとっても、一連の人事にますます厳しい向かい風が吹くことになる。“老公”と“老害”は似た響きだが、世の中にとっては全く異なるものだ。

【筆者略歴】

本田雅俊(ほんだ・まさとし) 政治行政アナリスト・金城大学客員教授。1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター