「特集」戦後80年 いのちのおもみ 終戦前1年間に多くの死者 秋田魁新報、戦没者名簿データ化・集計

岡田郁美

秋田魁新報 戦後80年取材班

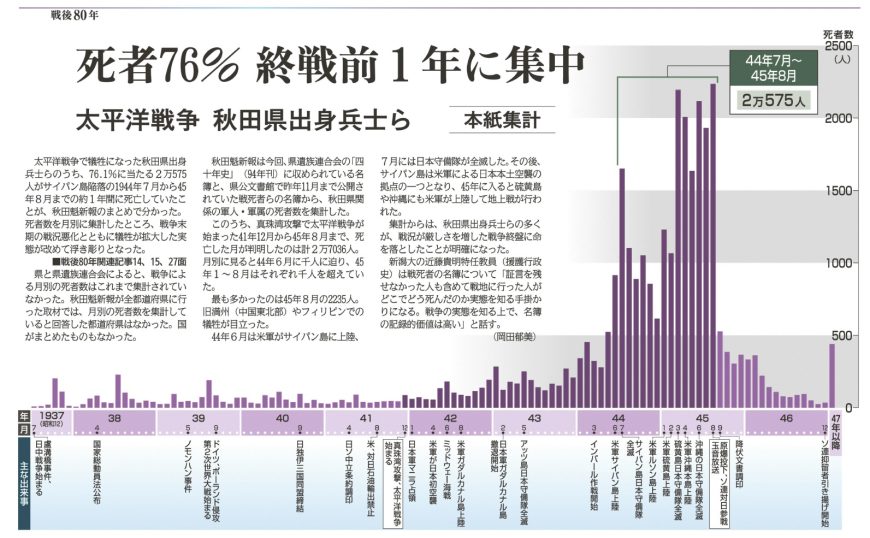

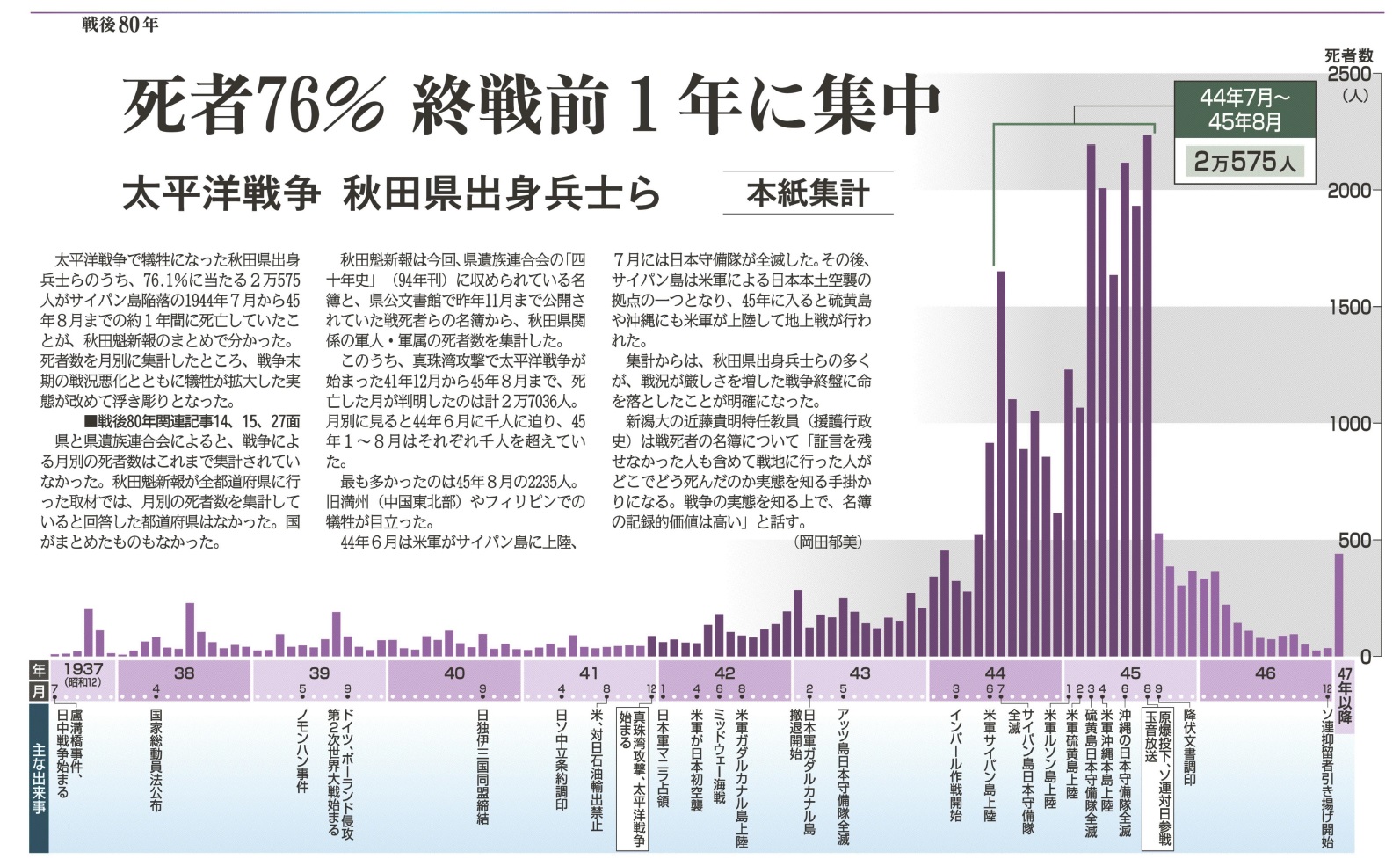

終戦から80年を迎えた今年、秋田魁新報は秋田県関係の戦没者名簿のデジタルデータ化に取り組んだ。集計では、太平洋戦争の死者の76%が、1945年8月の終戦前約1年間に集中していたことなどが明らかになった。秋田県は県公文書館で公開していた戦没者名簿を昨年11月に非公開としたが、こうした記録は社会で共有していく必要がある。

データ化の目的の一つは、先の戦争における軍人軍属の死者の情報を整理し集計することだった。秋田県関係の日中戦争以降の死者は約3万4千人とされていたが、年別や陸海軍別、細かい死亡場所別などの死者数は集計されていなかった。一人一人の記録を整理しさまざまな項目別に集計していけば、戦争による犠牲の実態を可視化できるのではないかと考えた。秋田県遺族連合会の「四十年史」と秋田県公文書館で公開されていた「死没者名簿」「死没者原簿」から、氏名、所属部隊、生年月日、死亡年月日、死亡場所、戦死や戦病死などの死亡区分を入力していった。

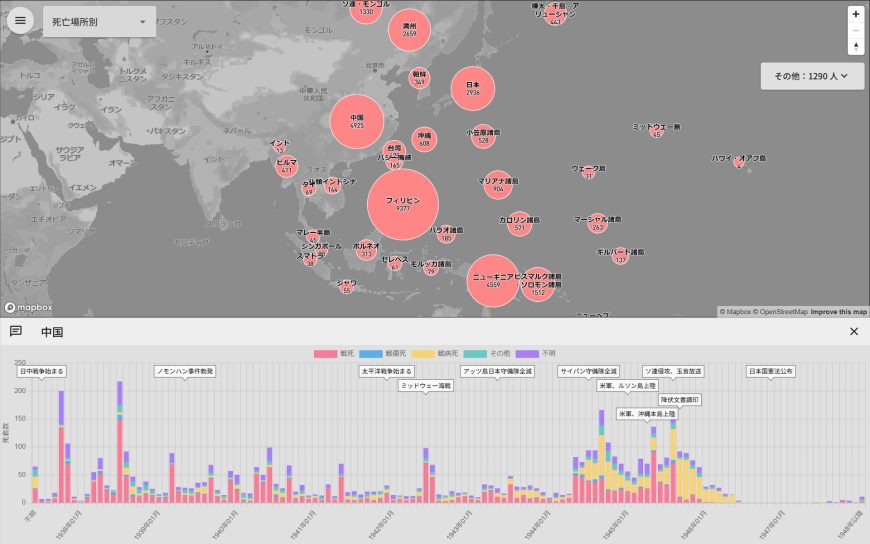

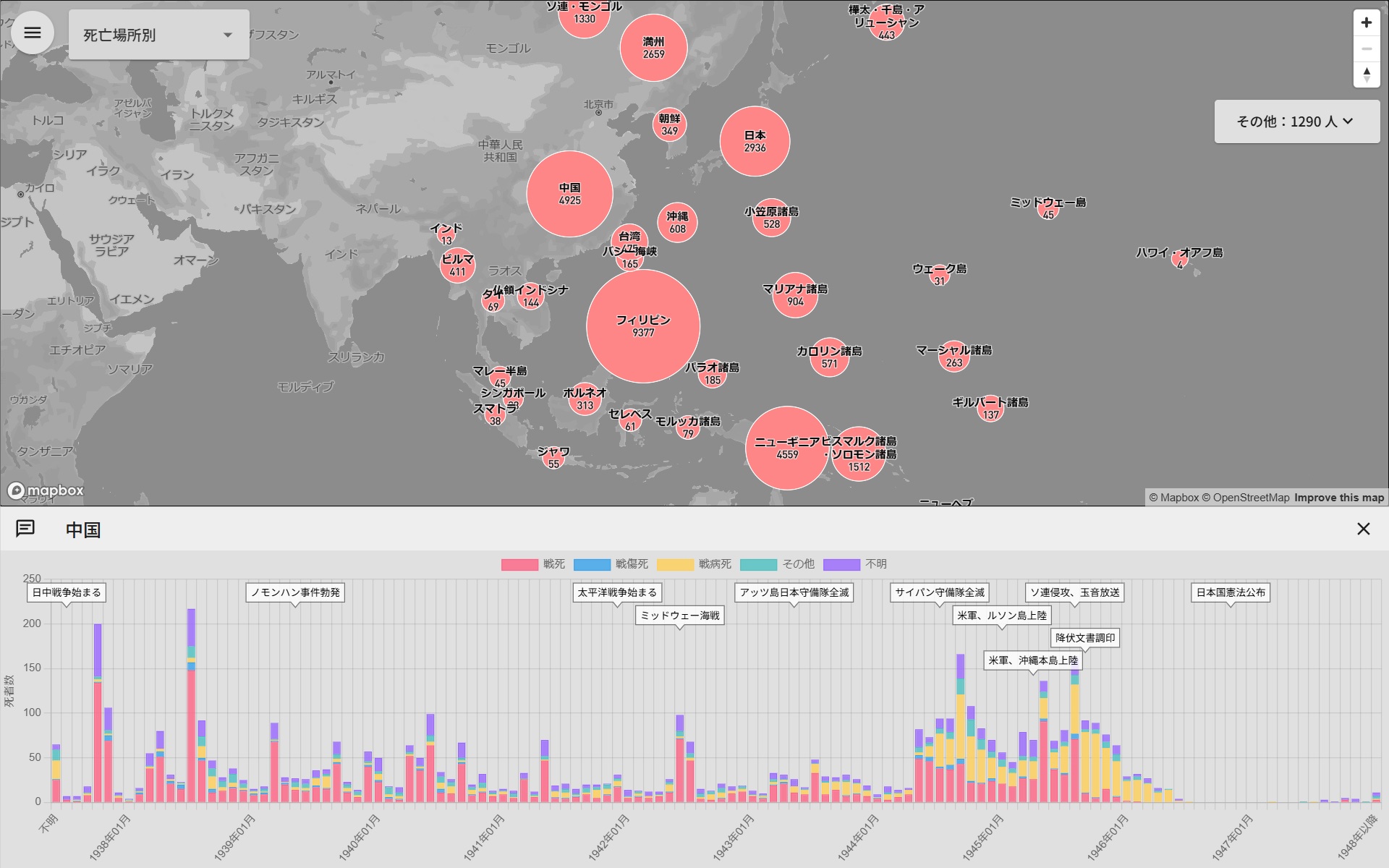

死者数を月別に積み上げていくと、1944年の7月に死者数が急増し、以降、45年8月までの期間の犠牲者は太平洋戦争における死者の約76%を占めた。全体を通してみると、秋田県出身者が多く送られたフィリピンやニューギニア、中国などで亡くなっている人が多かった。国・地域別に死者数の推移をグラフ化すると、フィリピンの死者はルソン島に米軍が上陸した45年1月以降に集中。中国ではほぼ途切れず死者が出ており、満州(現中国東北部)は旧ソ連が侵攻した45年8月の死者が突出して多いなど、それぞれの地域の戦況の推移と合致する傾向が表れた。45年9月以降も旧ソ連地域をはじめ南方、中国で死者が出ており、玉音放送があった45年8月15日の後も命を落とした人たちがいたことが改めて実感できる。

戦没者名簿集計結果を報じた2025年1月29日付秋田魁新報の記事

紙面では、集計結果の全容のほか、シベリア抑留の死者が最初の冬に集中したことや、沖縄本島での45年4~6月の死者を地図にプロットし、5月に首里周辺、6月は沖縄本島南端に死者が集中したことを可視化した。特設サイトでは、地域別の死者数を地図上に円で表示したほか、死者数の推移も見られるようにした。

記録が実態を反映しているか疑問が生じた項目もあった。判明したフィリピンの死者のうち、戦死(戦闘による野戦病院などに収容される前の死)は、89・5%を占めた。マラリアや栄養失調など、戦地での病気による「戦病死」はわずか7・6%だった。

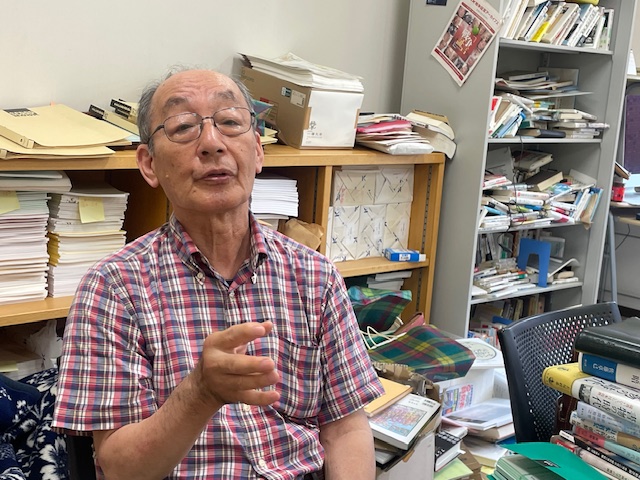

補給を絶たれた南方では食料不足による死者が多かったとされる。秋田県のフィリピンの戦病死者の割合について吉田裕(よしだ・ゆたか)・一橋大名誉教授は「明らかに低い」と、実態との乖離(かいり)を指摘する。筆者は以前、フィリピン戦から生還した男性による肉筆の手記を遺族から見せてもらったことがある。カエルや昆虫すら貴重な食料となる中で20代の兵士たちが「骨と皮ばかりになり枯木の倒れる如(ごと)く」死んでいったこと、栄養失調で傷が化膿(かのう)してほとんどの兵士が衰弱していったこと、歩けなくなったある兵士は銃で自殺を図り、数時間苦しんで死んだことなどが克明に記されていた。

実際、秋田県の郷土部隊の部隊史に掲載されている証言と名簿を照合したところ、「水くみに行き帰らなかった」「負傷後に自決した」「マラリアで亡くなった」などとされる複数の兵士が名簿では「戦死」とされていた。部隊の状況によっては、死亡時の正確な記録は困難になる。戦闘の状況や証言とも突き合わせて記録を見る必要があることを実感した。

沖縄と新潟をオンラインで

データ化には、特定の人の情報をたどりやすくする狙いもあった。国や都道府県に戦没者の情報を照会できるのは戦没者と一定の血縁関係がある遺族に限られる。筆者は以前、陸軍に所属し戦死した祖父の兄の情報を秋田県に照会しようとしたが、対象の親族が3親等以内となっていたためできなかった経緯がある。対象は昨年4月、6親等以内に拡大されたが、当時は親族ですら情報を得られないことに疑問を抱いた。戦没者を直接知る人は少なくなる中、さまざまな立場の人が足跡を知るための手掛かりを残したいと考えていた。元になった名簿は出身市町村別となっており、戦没者の出身地や名前の表記があやふやな場合は探すのに膨大な手間がかかる。データ化できれば、断片的な情報からある程度絞り込めるようになると考えた。

連載では、80年前に激しい地上戦を経験した沖縄県の女性が語ってくれた「秋田県出身」の兵士との思い出も紹介した。兵士の名前の漢字表記が分からなかったが、何とか消息につながる情報を見つけたいと取材班で調べた結果、新潟県出身だったことが判明した。名簿のデータにそれらしい人が見当たらず、生還したか他県の出身である可能性が高いと早い段階で分かったことが大きかった。

その兵士は沖縄で戦死していたが、多くの人の協力があり、新潟の生家に遺族が暮らしていることが分かった。沖縄と新潟をオンラインで結び、兵士の弟と女性の対面が実現し、2人の子どもたちもその場に同席してくれた。記録を整理し活用することで、戦争が自分の身近につながる事実であると感じてもらうきっかけを作れるとも感じた。

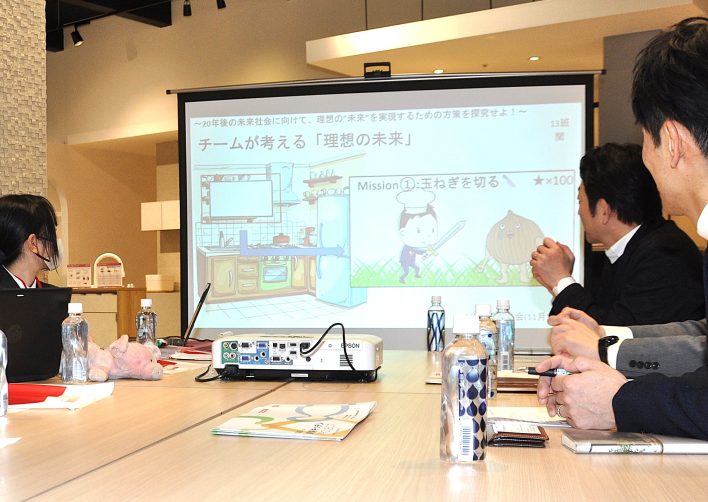

データ化には、手法の検討を始めてから10カ月ほどを要した。秋田県遺族連合会の名簿入力には、秋田大学の学生26人の協力を得た。学生からは「死亡日や場所を打ち込むたびに、この中の一人一人に人生があったのだと実感した」などの感想が寄せられた。また、確認作業に携わった若手記者の一人は、戦没者の名前がびっしり並ぶ秋田県遺族連合会の名簿を見て「これが全部戦争で亡くなった人なんですか?」と驚いていた。一連の作業を通じ、戦争で命を落とした一人一人の存在と、その数の多さを改めて認識してもらえたと思う。

戦没者名簿のデータ分析は他県でも行われ、西日本新聞がNHKと連携して実施した分析では、福岡県の死者数の推移や死亡場所が明らかになった。ビルマ(現ミャンマー)方面での死者が多いなど、秋田と異なる傾向もあった。さまざまな地域で集計が進めば、より広範囲での犠牲の実態を把握し地域ごとに比較することが可能になるだろう。

戦没者氏名を黒塗り

今回秋田魁新報が構築したデータは、残念ながら完全なものではない。秋田県は、公文書館で公開していた一連の名簿を日常の業務で使用する「現用文書」であることを理由に非公開とし、情報公開請求に対して戦没者の氏名や本籍、遺族の情報を黒塗りとした。子ども世代の遺族が存命である可能性を理由の一つとしているが、戦中の新聞記事や叙勲などでも既に明らかになっている戦没者の氏名をなぜ黒塗りにするのか。一連の名簿は20年ほど前から公開されていたとみられ、秋田県指定有形文化財「秋田県行政文書」の一部となっている。なぜ今になって非公開とするのか。秋田県の対応の是非と公文書管理の在り方は今後も問うていかなければならない。公文書館では公開されていなかった一部の市町村の名簿もある。より詳しい実態把握のためには名簿の公開が欠かせない。

また、秋田県内の空襲による死者数の根拠が曖昧になっていることも一連の取材で明らかになった。当社も協力し市民団体が再調査した結果、125人が特定された。一部表記の揺れはあるものの、判明分の名簿を8月の式典で掲示したところ、遺族の指摘で不明だった氏名の表記が分かった人もいた。多くの犠牲を出した歴史に学ぶにあたって、その歴史を裏付ける記録がなければ数字が一人歩きしかねない。多くの人の目に触れることで、記録はより正確なものに近づいていく。今からでも可能な限り記録を整えていくことが必要だ。

デジタル化というと目新しさがあるが、集計や検索を可能にする手段に過ぎない。記録の保存活用という観点でみれば、紙の原本とデータの両方があることが望ましいと考えている。

戦没者名簿の集計結果を世界地図などに落とし込み可視化した特設サイト

パソコン上のリストでは伝わらないものがある。現在非公開となっている秋田県の名簿は、当時の県庁や市町村の担当職員が記入したとみられ、すべて手書きだった。詳しい死因が添えられている人や、赤い字で「生還」「復員」と書かれている人もいた。当時の町や村は今よりも規模が小さい。記録された氏名の中には、職員の知人やその家族もいただろう。秋田県公文書館の一室での閲覧・転記作業は3カ月余りに及んだが、犠牲の大きさだけでなく亡くなった人やその家族、名簿の作成者の存在を思い、ページをめくる手が止まることが何度もあった。

また、満州などからの引き揚げで亡くなった人、海外から強制連行され劣悪な環境下での暴力で命を落とした人たちの存在も無視できない。関連する記録があるものの継承に課題を抱えている例や、そもそも全容が今なお分かっていない例もある。彼らは決して無名の存在ではなかった。戦争体験世代や遺族の証言とあわせて、犠牲になった一人一人の存在を裏付ける記録を整理して残し、それを基に戦争と今の社会を考えていくことが、今後ますます重要になってくると考えている。

秋田魁新報 戦後80年取材班 岡田郁美(おかだ・いくみ) 1983年秋田県生まれ。2006年秋田魁新報社入社。文化部、政治経済部などを経て24年4月から社会部次長。戦後80年取材班として、秋田県関係戦没者名簿のデータ化のほか、名簿の黒塗りに端を発した戦争の記録を巡る連載「戦争が見えない」などを担当。戦後80年特設サイトはhttps://www.sakigake.jp/special/2025/sengo/

(Kyodo Weekly 2025年9月8日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター