「特集」ゲームチェンジの行方 豊かになれないのは 生産性の問題ではない

河野龍太郎

BNPパリバ証券経済調査部長

筆者は「儲(もう)かってもため込んで、賃上げにも国内投資にも消極的な大企業が長期停滞の主因」と長年論じてきた。手取りを増やすのは大事だが、本来は財政資金で対応すべき話ではない。多くの経済人は「実質賃金上昇には、生産性上昇が必要」と繰り返す。しかし、私たちが豊かになれないのは、生産性の問題ではないことを本稿で明らかにする。参議院選挙で自公が大敗し、ポピュリズム政党が躍進したのも、そのことと無縁ではない。

過去四半世紀で時間当たり 生産性は30%上昇

自公が敗退した7月20日の参議院選挙の争点は物価高対策だった。賃上げが物価上昇に追いつかず、困窮する家計が増えたのだ。多くの人が感じる通り、日本の実質賃金は増えていない。近年の円安インフレもあって、むしろ目減りしており、有権者の怒りはもっともだ。

ただ「減税か給付か」という与野党の論戦に筆者は強い違和感を覚えた。困窮する家計への支援は不可欠なのだが、我々の生活が豊かにならない本当の理由は別のところにあるからだ。

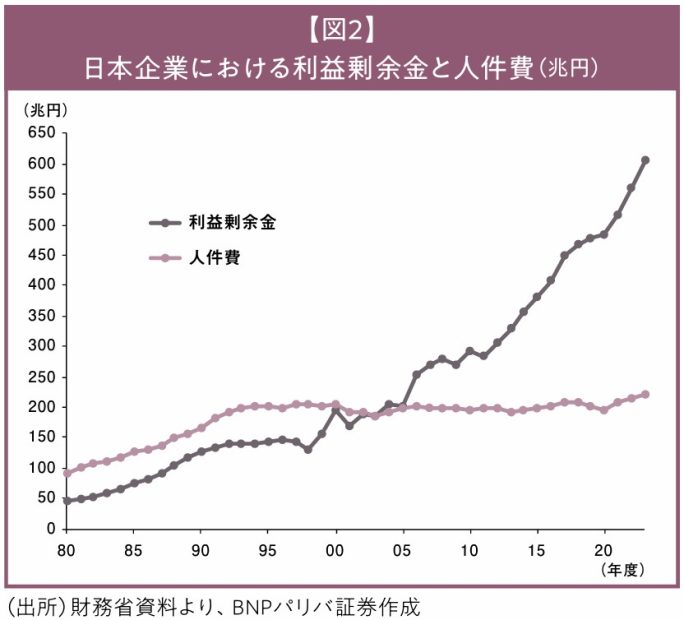

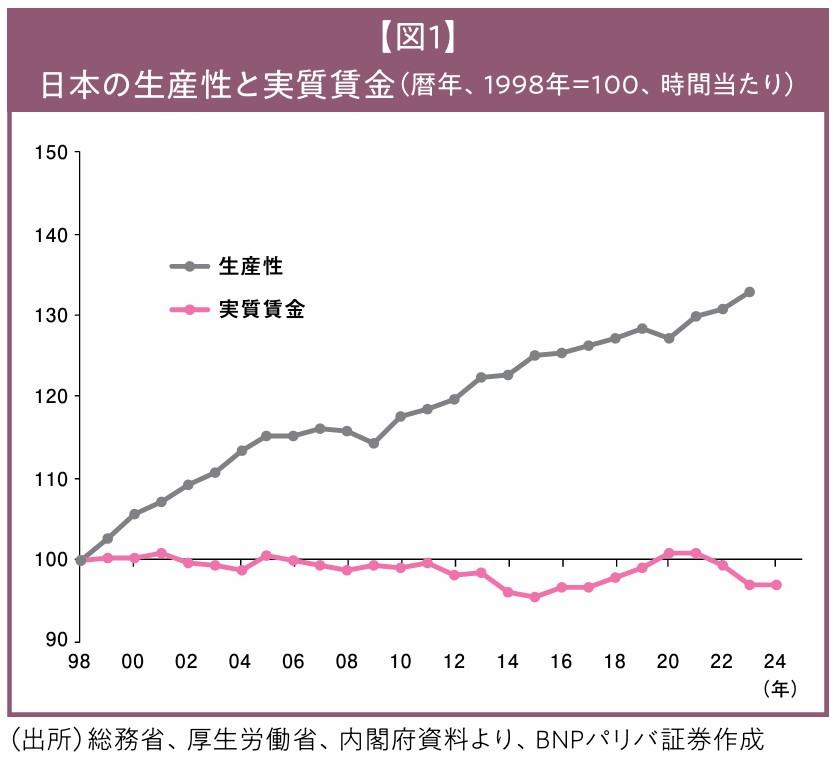

図1を見ると、1998年以降、日本の時間当たり実質賃金は横ばいだ。近年の円安インフレの影響もあり、正確には2023年の実質賃金は1998年に比べ3%目減りした。その間、時間当たり生産性は30%も上昇している。

米国は、同期間に生産性が5割上昇し、実質賃金は3割弱上昇した。米国並みに生産性を改善すれば、日本も実質賃金の引き上げが可能というエコノミストは多い。ただ、欧州のデータを見れば違った姿が浮かび上がる。

同期間に、ドイツの生産性は25%程度、フランスの生産性は20%程度上昇し、日本を下回る。しかし、実質賃金はフランスが米国に近い20%程度、ドイツは英仏ほどではないが15%程度上昇し、両国とも日本を大きく上回る。日本は、生産性は上がっているが実質賃金が上がっていない、というのが実態なのだ。

「日本は、人口が減少しているから個人消費が増えず、国内では投資採算が取れない」と言う財界人は多い。しかし、時間当たりの生産性は3割も上昇したのだから、人口減少の影響は十分に吸収されているはずだ。

個人消費が増えないのは、実質賃金を抑えているためだ。だから国内では売り上げが増えず、採算が取れないため、設備投資を行うのが海外ばかりとなる。典型的な「合成の誤謬(ごびゅう)」だ。

ボタンの掛け違いは 1990年代末

どこでボタンの掛け違いが起こったのか。不良債権問題に端を発する1990年代末の銀行危機で、メインバンク制が崩壊したことが影響した。

米国では不況が到来すると企業は倒産リスクを避けるべく、雇用リストラに踏み切る。日本の大企業は長期雇用制を前提とするが、それが可能だったのは、メインバンク制が存在したからだ。不況が訪れても、メインバンクの支援で大企業は雇用リストラを避け、長期雇用制が維持できた。

比較制度論の大家である故青木昌彦氏は、「メインバンク制の崩壊は長期雇用制の崩壊を招く」と論じていた。メインバンク不在となれば、不況期に大企業も雇用リストラを余儀なくされると考えたのだ。現実には、銀行危機をきっかけにメインバンク制は終焉(しゅうえん)したが、長期雇用制は継続した。メインバンク不在でも、長期雇用制を維持すべく、日本の大企業はコストカットで利益を捻出し、自己資本を厚くしたのである。

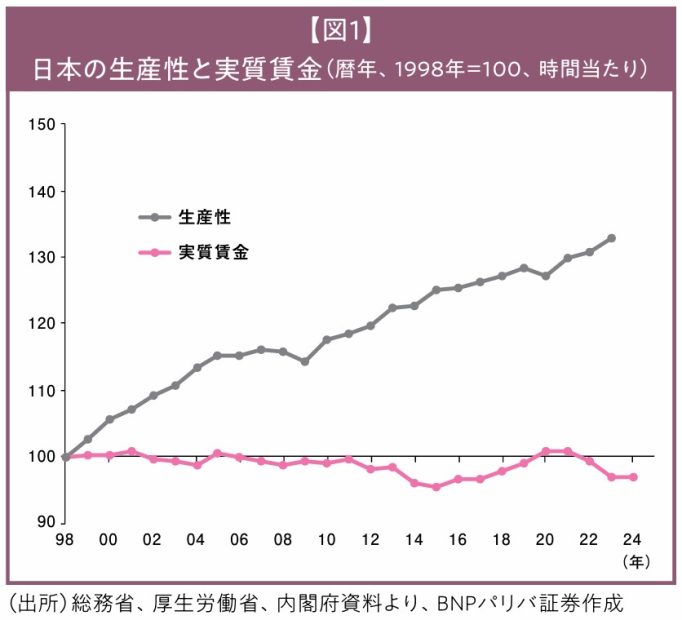

図2にある通り、1998年頃に130兆円強だった利益剰余金(いわゆる内部留保)は、2013年度に300兆円強、2023年度には600兆円に積み上がった。四半世紀で5倍弱の増大だが、この間の人件費はほぼ横ばいだ。

大企業は二つの方法で人件費を抑えた。まず、固定費である人件費の一部を変動費に変換すべく、非正規雇用に頼った。賃金水準が低く、社会保障などのセーフティーネットの乏しい雇用を増やしたのだ。

25年前から課長・部長の 賃金は上がっていない

もう一つは、1990年代末からの正社員のベースアップ(ベア)の凍結だ。ベア凍結はトヨタが先駆けだが、今回の高インフレ騒動が始まる直前の2022年春まで続いた。

周知の通り、大企業中心に長期雇用制の下で働く正社員の賃上げは、定期昇給(定昇)とベアの二つに分かれる。定昇は毎年2%弱で、正社員の賃金は毎年2%ずつ増える。ただ、属人ベースでは賃金増加の要因になるが、企業、あるいは一国全体の賃金が増える要因にはならない。全体の人件費の底上げはベアが規定するからだ。

毎年、賃金の高い年配社員が定年退職し、賃金の低い新入社員が入社するため、一人一人の賃金が定昇で増えても、ベアが凍結されたままであれば、グラフで見た通り、人件費全体は横ばいのままだ。

ただ、毎年2%の定昇が四半世紀も続くと、属人ベースでは賃金水準は1・7倍に膨らむ。このため、多くの正社員は自分のスキル向上が賃金に反映されたと受け止める。しかし、ここには過去四半世紀の3割の生産性改善はまったく反映されていない。

日本の大企業の実質賃金はまったく上がっていないと筆者が指摘すると、「それはわが社の話ではなく、生産性の低い中小企業の話」と応える財界人が多い。内部昇進の多い日本の大企業経営者は、若かりし頃に比べ賃金が大きく増えているのを見て、勘違いしているのだろうか。

現実には、どの大企業にも当てはまるが、同じ役職者の現在の賃金を25年前と比べると上がっていない。人手不足が深刻な若手の賃金事情は別だが、多くの大企業では、課長・部長の賃金は現在よりも25年前の方が高い。大企業の生産性上昇率は一国の平均の3割を大きく上回るはずだが、まったく反映されていない。

中小企業は、大企業ほどの評判がないため、人材を集めるには、本来は相対的に高い賃金を支払う必要がある。しかし、大企業が賃上げを怠ってきたため、中小企業も賃上げを抑えることが許されてきた。本来なら機械化すべき場合も、日本では人件費が低いため、人手に頼っている。だから日本の失業率が極めて低いのだ。

実質ゼロベア・ノルム

過去2年の春闘賃上げ率が5%台に達したため、ゼロベア問題は既に解決したと考える人も多いが、安心はできない。

この5%台の賃上げには、2%弱の定昇が含まれており、それを除くとベアは3%台にとどまる。ここ数年、3%台のインフレが続いたので、実質賃金はようやく下げ止まるかどうかの状態だ。

大企業経営者の中には、2%の定昇相当分、従業員の実質賃金が上がれば十分であって、ベアはインフレの調整ツールと捉える人もいる。この発想のままでは、実質ベースでゼロベアが続き、実質賃金は今後も増えない。

過去四半世紀を振り返ると、ゼロインフレの下、ゼロベアが続き、実質ゼロベアだったから実質賃金は横ばいだった。今後、仮に日本銀行が目標に掲げる2%インフレが定着しても2%ベアにとどまるのなら、実質ゼロベア状態は変わらず、実質賃金は増えないことになる。

日本銀行は、物価が上がらないという「ゼロインフレ・ノルム(社会規範)」というべき社会慣行の定着が日本の長期停滞の原因だと繰り返してきた。真の問題は、企業も従業員も労働組合もすべてが「実質ゼロベア・ノルム」に侵されていることにあるのではないか。インフレが上昇した今も実質ゼロベアは変わらない。

2026年春闘では、トランプ関税で賃上げが困難と言い出す大企業経営者が現れかねない。ただ、経済はほぼ完全雇用にあり、特に若手の人手不足は深刻だ。若手の労働観はすっかり変わっているから、賃上げが難しいという大企業は、新卒採用も難しいし、若手社員流出も避けられないだろう。

ポピュリズム政党躍進の原因

生産性向上が賃金に反映されていないといっても、長期雇用制の枠内にいる正社員は、属人ベースでは、毎年2%の定昇の恩恵を享受してきたのは、これまで見た通りだ。

しかし、長期雇用制の枠外で非正社員として働く人には定昇はない。人手不足で賃金が多少上がっても、元々の賃金水準は低く、経験を積んでも賃金上昇は見込めない。過去四半世紀、基準となる正社員のベアが凍結されていたため、定昇もない非正社員は苦しい生活が続いてきた。それでも何とか暮らすことができたのはゼロインフレだったからだが、近年の円安インフレで、生活が破壊された。

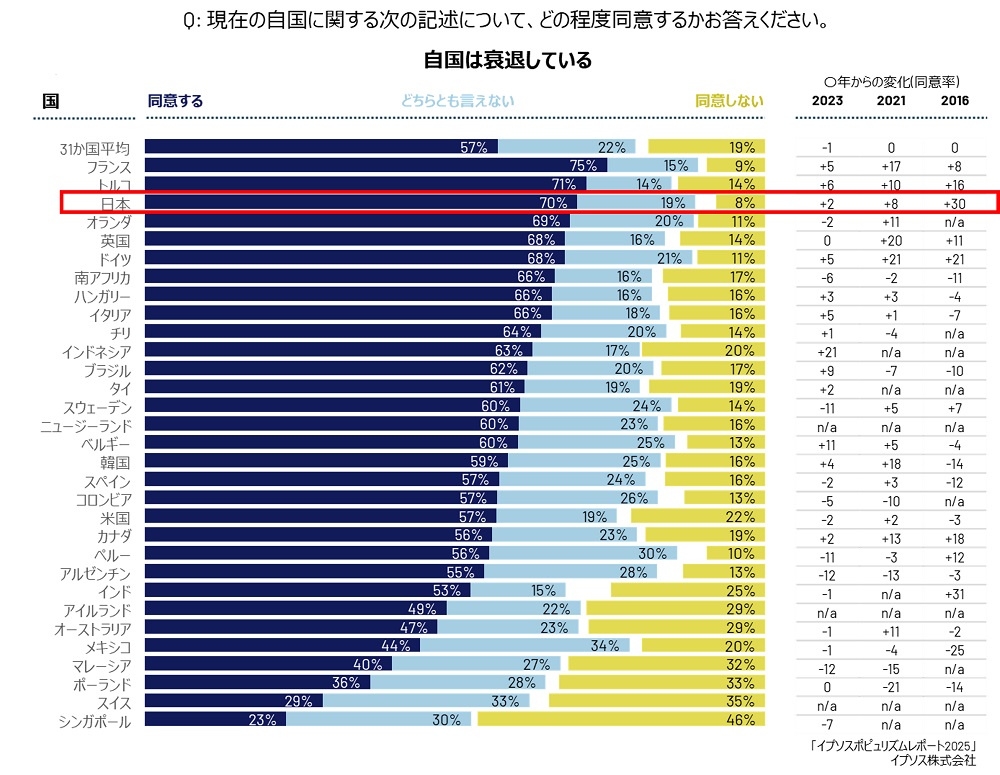

冒頭で述べた通り、昨年10月末の衆議院選挙に続き、今回の参院選でも自公与党は大敗し、ポピュリズム政党が躍進した。過去四半世紀、賃金がまったく上がらず、近年の円安インフレで生活を破壊された人々の怒りが背景にあるのだ。放置したままでは、欧米のように社会分断が深刻化し、政治が液状化するだけだ。

日本は収奪的社会なのか

2024年にノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル氏とジェームズ・A・ロビンソン氏は、2012年の世界的ベストセラー『国家はなぜ衰退するのか』で、収奪的な制度の国は衰退し、包摂的な制度の国しか繫栄できないと喝破した。

彼らが懸念したのは、青天井の企業献金で政治が動く米国は、イノベーションが活発でも果実が一部の人に集中し、収奪的な社会に向かい成長が滞る、ということだった。

日本では、長期雇用制を守りたいという考えから、大企業経営者は正社員のベアを凍結し、非正規雇用に頼るようになったが、十分な自己資本を積み上げた現在も、賃上げや国内投資に消極的で、利益をため込む姿は変わらない。気づかないうちに収奪的な社会に向かっているから、日本は長期停滞から抜け出せないのだ。

特に非正規雇用制は極めて収奪的だ。非正社員の人件費が安いのは、単に賃金が低いだけではなく、年金や医療保険などの社会保険料を企業が十分負担しなくて済むからだ。

確かに不況が訪れた際、非正規雇用を調整弁とすることで、企業はショックに対して頑健になった。しかし、そのことは、一国で最も脆弱(ぜいじゃく)な人にショックが集中することを意味する。人手不足を反映し、非正社員の賃金が多少増えても、彼らは次の不況で調整弁とされることを恐れ、増えた所得を貯蓄に回す。一国全体で、リスクをシェアできないから、日本は完全雇用になっても個人消費が停滞するのである。

本来、参院選では、大企業の賃上げとともに、長い間、割を食ってきた就職氷河期世代への支援策や、非正社員の短時間正社員化、将来の年金給付の減少を避けるための施策の導入など、社会保障制度改革について論戦を交わすべきだった。

包摂的な社会制度なしに、日本は長期停滞から抜け出せない。

BNPパリバ証券経済調査部長 河野龍太郎(こうの ・ りゅうたろう) 2025年より東京大学先端科学技術研究センター客員教授を兼務。1987年横浜国立大学経済学部卒業、住友銀行(現三井住友銀行)入行、大和投資顧問(現三井住友DSアセットマネジメント)、第一生命経済研究所を経て2000年より現職。著書に『日本経済の死角』(ちくま新書)、『成長の臨界―「飽和資本主義」はどこへ向かうのか』『グローバルインフレーションの深層』(共に慶應義塾大学出版会)など。

(Kyodo Weekly 2025年9月1日号より転載)