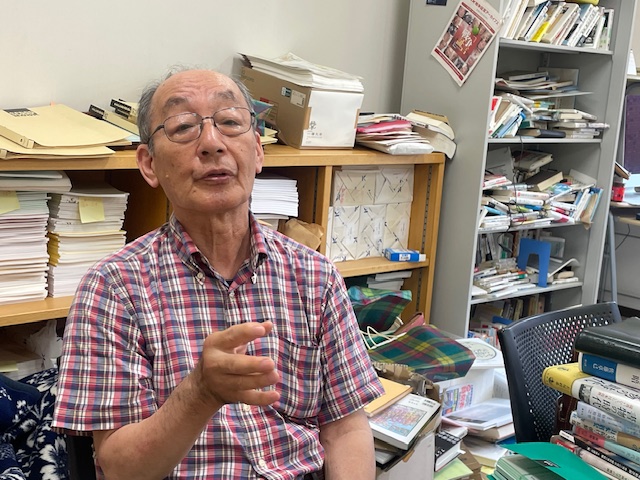

「特集」「日本軍兵士」(正・続)の著者、吉田裕氏に聞く

戦後80年いのちのおもみ

6割が戦闘ではなく「戦病死」兵士の目線で戦場を捉え直す

吉田 裕

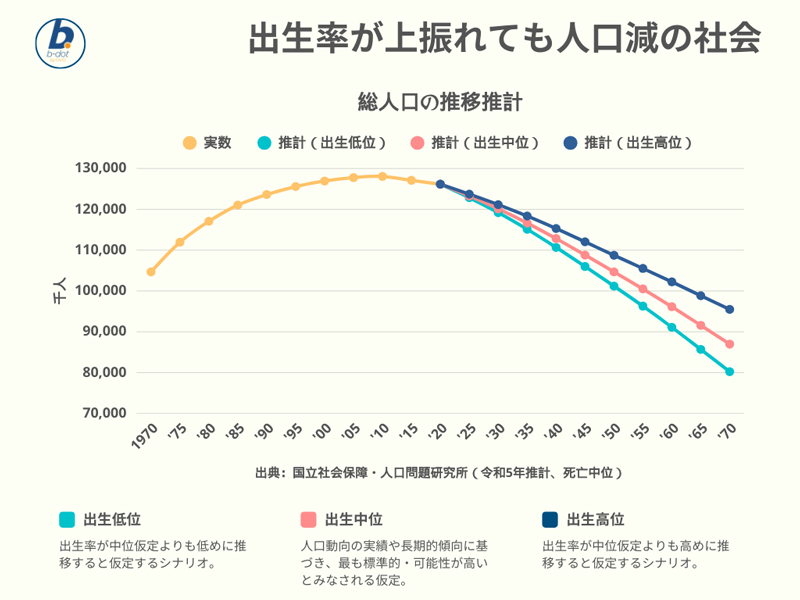

今年、戦後80年を迎えた。「二度とあのような戦争を起こしてはいけない」という厳しい反省から生まれた、日本国憲法第9条第2項にある「国の交戦権は、これを認めない」の理念の下、この80年間、日本は他国との戦争状態には陥っていない。一方、世界各地域では、軍事衝突が相次ぎ、世界秩序の変更が迫られ、それぞれの紛争で数多くの市民の生命が犠牲になっている。

日本も「台湾有事」などと指摘される国際情勢の変化に伴い「新しい戦前」(タモリさん)という時代に入ったという見方もある。今後の日本の進路を考える際、過去の歴史から学び、誤った道を選ばないことが肝要だろう。

具体的な一つの材料として、歴史学の視点から兵士の目線で戦場を捉え直した「日本軍兵士」「続・日本軍兵士」(いずれも中公新書)が挙げられる。先の大戦で、230万人の軍人・軍属の死者のうち、6割が戦闘ではなく戦病死という「生命軽視」の大量死という実態などを明らかにした著者である、一橋大学名誉教授の吉田裕さんが、あの戦争の実相を語った。

(聞き手は編集長・荒木正人)

―そもそも、正・続の「日本軍兵士」を執筆された動機はなんだったのですか。

「本の中にも書きましたけど、軍事史研究はやはり、日本の歴史学の世界ではかなり敬遠されており、その結果、特に研究者による戦史研究がとても遅れていることが背景にあります。この分野については、旧軍人さんや自衛隊の関係者がやるものだ、という認識がずっとあったことも一因です。しかし、僕はその状態を変えたい、と思いました。これまでの戦史研究は通常、一つの戦闘を分析し、敗因や勝因を軍事的に分析するという〝戦訓(せんくん)研究〟にとどまることが多かったのですが、僕には不満がありました。歴史学の側から戦史研究に取り組む、それも民衆史や社会史の立場から研究に取り組むべきだと考え、約10年間、資料収集、取材を積み重ね、この2冊に結実しました」

―資料集めは苦労されたのでは。映画「日本のいちばん長い日」(岡本喜八監督)の中で、敗戦が濃厚になった後に、官庁前の庭で大量の公文書を焼くシーンが印象的でした。

「公文書については、米軍の空襲で燃えてしまったほかに、陸軍、海軍が、戦争責任の追及を免れようと、組織的に焼却しており、こちらで研究対象にしたい資料そのものが存在しないという状況でした。さらに、国の防衛研究所が持っていた資料が公開されていない時期もあり、『空襲』『焼却』『非公開』の三つが大きな壁になっていました。そこで僕らが注目したのが、軍人の回想録、日記のほかに、出征した兵士たちが、戦地から戻って書いた従軍日誌、部隊史、連隊史などを集めました。多くが私家版で、一般販売はされていませんでしたが、遺族などが地元の図書館などに寄贈するなどしており、全国各地の図書館などを訪ねました。さらに、アジア歴史資料センターなどのネット上のアーカイブも少しずつ充実してきたことで、『マラリア』などのキーワードをいれて、史料を検索ができるようになってきて、戦場における〝衣食住〟の実態が浮かび上がってきました」

「2017年に発刊した『日本軍兵士』は、さまざまな史料に基づき、無残と言っていい大量死の実態を明らかにしました。今年、出版した「続・日本軍兵士」では、なぜ大量死が引き起こされたのかという問題について、明治以降の帝国陸海軍の歴史に即しながら、具体的に明らかにすることを目的にしました」

戦没者が敗戦前1年に集中

―この2冊で描写されている戦場での衣食住の姿から、いかに兵士たちの命が軽く扱われていたのか、ひしひしと伝わってきます。自分がもし、あの時代に戦場に駆り出されていたら、絶望の日常だったのでは、と想像して恐ろしくなりました。先生は、著書の中で、多くの戦没者が敗戦前の1年間に集中していたと指摘されています。

「『日本軍兵士』で触れましたが、日本がアメリカ、イギリス、中国などの連合国と戦ったアジア・太平洋戦争では、これは日中戦争の時期を含みますが、戦没者数が日本だけでも軍人・軍属が230万人で、民間人が80万人、合わせて310万人に上ります。これは、日露戦争の戦死者数9万人と比べると、いかに大規模な戦争だったかが、よく理解できるでしょう」

「1944年8月から45年8月の敗戦に至るまでの時期について、〝絶望的抗戦期〟と呼ばれています。この時期は、すでに敗戦が必至の状況にありながら、日本軍が抵抗を続けたため、戦争はさらに長期化しました。日本人に関していえば、先ほどの310万人の戦没者の多くが、日本の敗色が明らかだった44年7月のサイパン島陥落後の絶望的抗戦期中に亡くなったと考えられます」

―今、「考えられる」とおっしゃいましたが、正式な統計はないのですか。

「実は、日本政府は年次別の戦没者数を公表していないのです。戦没した軍人・軍属の一人一人の個人データは、国と各都道府県が持っていますが、それを集計・加工して統計化することが、残念ながらされてきませんでした。唯一の例外は、基本データを公刊しています岩手県ですが、ただ、月別の戦没者数を公表はしていません」

「この岩手県の年次別の戦死者数から推計しますと、44年以降の軍人・軍属、一般民間人の戦没者数は281万人となり、すべての戦没者310万人の中で44年以降の戦没者が占める割合は約91%にも達したといえます。一方、アメリカの著名な日本史研究者であるジョン・ダワー氏によると、アジア・太平洋戦争での米軍の戦死者数は10万0997人で、このうち44年7月以降の戦死者は少なくとも5万0334人で、この絶望的な抗戦期の戦死者がすべての戦死者に占める割合は少なくとも53%ということでした」

―戦死者の取り扱いで、日米政府の差はあまりにも大きいです。

「その通りですね。日本では基本的な数値さえ把握できないのに対して、アメリカでは月別、年別の戦死者数が分かることに驚きを禁じ得ません。ジョン・ダワー氏の著書で明記されていましたが、アメリカの陸海軍省の医務・統計関係の部局が、データを公表しています。この日米政府間の対応の違いは、政府の責任で果たされなければいけない戦後処理の問題に及んでいます」

「このような中、秋田県の『秋田魁新報社』は画期的な調査報道を行いました。それは、県公文書館所蔵の戦没者名簿から一人一人のデータを集計し、統計化したのです。それによりますと、アジア・太平洋戦争の開戦から敗戦までの秋田県出身兵士の戦没者数(戦死者と戦病死の合計)は2万7036人で、このうち、サイパン島が陥落した44年7月から、敗戦までの戦没者は2万0575人だったということでした。ここから分かることは、秋田県のすべての戦没者の76・1%が、敗戦までの1年間に亡くなっており、先ほどの〝絶望的抗戦期〟の死者であったわけです」

戻ってこない遺骨

―日本軍兵士の死者に限っていえば、多くは戦闘による死ではなく、病気による死(戦病死)だったことは、とても意外で驚きでした。

「みなさん、そうおっしゃいます。普通、戦争なのだから、戦闘で亡くなる兵士が多いと思われがちですから。しかし、実態は病気による死(戦病死)の方が多かった。先の大戦で230万人の軍人・軍属のうち、死者の6割は戦闘ではなく、戦病死によるものでした。

さらに、アジア・太平洋戦争はそれまでの戦争では見られなかった、船舶の沈没による死である、大量の「海没死」、特攻攻撃による死である「特攻死」などがありました。さらに、軍の退却や玉砕の際に、捕虜になることを恐れ、友軍によって殺害される傷病兵も少なくなかったのです」

―NHKの朝の連続テレビ小説「あんぱん」の中でも、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩の弟で、海軍少尉だった千尋が戦死し、柳井家の仏壇に木片1枚だけが入った骨壺が置かれたシーンがありました。

「日露戦争の戦死者数が9万人に対し、アジア・太平洋戦争の海没死だけで30万人前後ですから、驚くべきことです。海で亡くなった場合、兵士の遺骨はほとんど戻ってきていませんし、多くは回収できないままという状態です。非常に無残な大量死ということがあり、そのリアルな現実をしっかりと発掘しないといけないという、自分なりの使命感はありました」

大日本帝国の危うさ

―なぜ、敗戦1年前の〝絶望的抗戦期〟に死者が集中したのでしょうか。

「当時の日本政府、軍部、そして昭和天皇を中心とした宮中グループの戦争終結決意が遅れたため、あのような悲劇がもたらされたと考えます。天皇の戦争責任、国体護持など、当時の政府、軍部、宮中グループのそれぞれの主張はあったのでしょうが、戦争責任を追及していくと、なぜ戦争終結の決断が遅れたのかという問題に跳ね返ってきます。責任がどこにあったのかも含め、遺族の方の気持ちとしても、あと半年早ければ、うちの息子なり夫は生きていたかもしれない、という思いを持っている方がとても多いと思います」

「『続・日本軍兵士』で指摘しましたが、無残な大量死が発生した背景には、三つの視点から考えています。第1は、直接戦闘に使われる兵器や装備という「正面装備」の充実を最優先にしたため、人員や軍需品の輸送・補給といった〝兵站(へいたん)〟や、情報、衛生・医療、兵員への食糧や被服などの供与といった〝給養〟などが著しく軽視されたことがあります。これらの軽視は、軍隊だけではなく、大日本帝国そのものの持つ危うさでもあったのです」

「第2は、帝国陸海軍は、将校が温存・優遇される半面で、下士官、兵士に過重な負担を強いる特質を持っていたのではないか、という問題です。当時、日本の委任統治領だったパラオ本島には多くの日本軍が駐屯していましたが、米軍によって制空・制海権を奪われ、補給が完全にたたれたことで、この島では敗戦までに多数の戦病死者(餓死者)を出しています。ここで考えたいのが、『犠牲の不平等』は存在していたのではないか、という問題意識です」

「第3は、兵士の生活や衣食住を重視していたのかどうか、という問題です。『続・日本軍兵士』で詳しく分析しましたが、戦闘第一主義の日本海軍には『生活』や『衣食住』の配慮は極めて乏しかったのです」

―「日本軍兵士」「続・日本軍兵士」では、兵站、給養の軽視の史実が、これでもかこれでもかと、取り上げられていました。著書を読みながら、自分が兵士であれば、戦闘で死ぬ前に、病気や飢えで死んでいただろうと、怖くなりました。

「この2冊の中では、兵士の衣食住、生活でのさまざまな実態を紹介しました。たとえば、給養面でいえば、欧米の軍隊では、主食はパンやビスケットであり、スープなどの副食の煮炊きに飯盒を使っていました。しかし、日本の陸軍は、第1次世界大戦後も飯盒による炊飯方式を、敗戦に至るまで維持し続け、兵士たちに過度の肉体的な負担を強いることになりました。前線の兵士たちは、後方からの補給が不十分なこともあり、水と燃料を確保し、民家や家財道具を打ち壊して、薪(まき)を手に入れることが多かった。しかも、コメや副産物も略奪して手に入れるケースもしばしばありました」

「機械化や、自動車化が遅れていたため、日本軍は、行軍を徒歩に依存する軍隊であり続けました。ライフル、弾薬、その他の装備、食料などの合計の重さが、兵士の体重の何割になるのか、というのは負担量、負担率と言いますが、これが5割を超えるわけです。例えば、体重が70キロとすると、その半分は35キロです。35キロを担げるかというと、まずは歩けないですよね」

「ちょっと面白い話があります。『日本軍兵士』について、陸上自衛隊の元幹部自衛官の人が書評を書いてくれました。その中で、この本では、自分たちの知らないことがかなり書かれていると、指摘していました。それゆえ、今の自衛隊では、この本をしっかり読むべきだという趣旨でした。具体的には、兵士の歯の治療の問題と、メンタル面での兵士の健康問題、しっかり兵士に休暇を取って休ませるという休暇の問題、復員後の健康診断の問題などへの対策の立ち遅れについて言及していましたね」

現代社会とダブらせる

―当時の政府、軍部には、限られた資源をどう配分するのか、という合理的な発想よりも、精神主義が勝っていたように感じます。それは、残念ながら、戦後80年経過した、この日本の社会にも、その残滓(ざんし)があるのではないでしょうか。

「合理的な発想は、なかなか根付いていなかったと思います。加えて、政府、軍部内で、情報が共有されていない、という大きな問題がありました。例えば、軍の情報は政府に行かない。陸軍の情報は海軍には行かないし、海軍の情報は陸軍には行かない。無謀な戦争だと気づいている人たちもいたわけですから、情報が共有されていれば、戦争に突き進まなかった道もあったかもしれません」

「当時の国際情勢の認識としては、日本が結んでいた三国同盟の一角のドイツが勝つと思っているわけです。ドイツとソ連との戦争が始まって、ドイツがソ連を打ち負かして、短期間のうちにスターリン政権が崩壊し、返す刀でドイツがイギリスに上陸して、イギリスが屈服するというのが前提になっていました。しかし、独ソ戦は結局、長期戦になりました。そういう情報が、当時の日本の中枢部では十分に共有されていませんでした。『ドイツは勝つだろう』という、合理的な根拠を欠いた精神主義的な思考パターンが、冷静な判断を見逃してしまった、といえるでしょう」

―現代で言えば、情報の共有の欠如は「省益あって、国益なし」にも通じます。また、根本には「兵士たちへの命の軽視」もあるように感じます。

「実は、この2冊は、比較的若い人が多く読んでくれています。背景には、自分が働いている組織や会社と、ダブらせて考えている方が多いのかもしれません。結局のところ、日本の組織の本質は変わっていないのではないか、という問題意識があるのではないかと思います」

「先ほども言いましたが、配給された粗悪な軍靴をはき続け、そのあげくに水虫の問題が起きたり、体重の半分以上の35キロの装備品を背負いながら、ぬかるみの場所を行軍したりするのは、あまりにも兵士たちの体と心に対する配慮が欠けていたといわざるを得ません」

「メンタルな問題も、現代に通じるでしょう。本の中で触れた、戦争神経症などは、自分自身の今の問題に置き換えやすいと思います。若い人たちだけではありませんが、多くの人に、戦争のリアルな凄惨(せいさん)さ、悲惨さを、自分のこととして考えてもらい、実感してもらえるのではないか、と思います」

戦争体験の継承が重要

―「新しい戦前」という言葉も出てきています。日本が戦争できる国にならないためには、何が求められますか。

「これまでお話ししてきたように、悲惨な大量死が戦争末期にあり、それは日本人の戦後の軍隊観、戦争観、平和観を考える上で、大きな意味を持っていました。特に平和意識を考える上ですごく大きな意義があり、戦後のある時期までは、日本はあのような悲惨な戦争を二度と繰り返してはならないという強い意識が支配的でした」

「言い換えれば、戦争体験をした世代と戦後世代の平和意識というのが、日本の軍事大国化の重しになっていたのだと思います。しかし、戦争体験の継承が十分に行われず、どちらかといえば必ずしも継承がうまくいっていない状況の中で、戦後生まれの世代の平和への意識が薄らいできているように思います。ここ10年ほどの間に強行された、集団的自衛権の行使容認や、専守防衛からの離脱は大きな政策転換でしたが、日本国内では大きな抗議活動が起きなかったことからもうかがえます」

「戦争を体験していない世代の中で、戦場の悲惨な現実に対する想像力が必ずしも育っていないと思います。あらためて、戦場の生々しい凄惨な、リアルな現実を伝える、仕組みをしっかりと作っていかなければいけないでしょう」

吉田裕(よしだ・ゆたか) 1954年、埼玉県生まれ。東京教育大学文学部卒。一橋大学大学院博士過程単位取得退学。同大学大学院社会学研究科教授などを経て、2018年定年退職。現在は、東京大空襲・戦災資料センター館長も務める。『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書、2018年)で、アジア・太平洋賞特別賞(2018年)、新書大賞2019を受賞した。

(Kyodo Weekly 2025年8月11日・18日合併号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター