自動車部品のリサイクルで官民学コンソーシアム ロボット技術応用で精緻解体 サーキュラーエコノミーの取り組み事例

経済産業省は今年2月、「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」を策定した。その中で、社会経済システムをこれまでの「線形経済(リニアエコノミー)から循環経済(サーキュラーエコノミー)への転換の必要性を指摘。その上で報告書は、個社単位での取り組みではなく、サーキュラーエコノミーを社会に定着させるためには「設計・製造段階、販売・利用段階、回収・リサイクル段階のライフサイクル全体をシームレスにつなぎ、動脈産業と静脈産業が互いの産業形態を変化させつつ連携して取り組むことが要諦である」と強調している。

今回、サーキュラーエコノミーの実践例として、自動車部品のリサイクル関連で、動脈・静脈産業を担う、デンソーをはじめとした各企業、機関が連携して取り組んだ「BlueRebirth」(ブルーリバース)の事例を紹介する。ここでは、使用済み自動車から取り出された材料を次世代の車両に再生材として利用する「Car to Car」のコンセプトを追求している。

▼BlueRebirthの取り組み

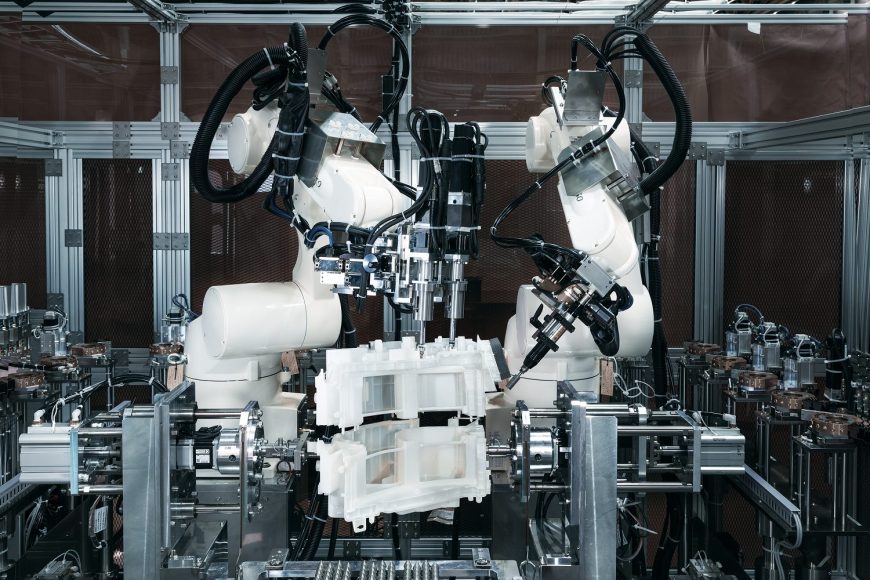

世界第2位の自動車部品メーカー「デンソー」(愛知県刈谷市)は、ロボット技術を応用し、使用済み自動車の自動精緻解体を実現するというプロジェクトに取り組んでいる。

具体的には環境省の「自動車リサイクルにおける再生材利用拡大に向けた産官学連携推進事業」だ。委託を受けた、デンソーと自動車リサイクル業リバー(東京)が共同代表となり、計30社超の企業、機関が参画し、オールジャパン体制を構築した。この産学の取り組みは「BlueRebirth協議会」と名付けられた。

近年、欧州連合(EU)を起点にした、循環経済システムである「サーキュラーエコノミー」への移行が進む中、日本の基幹産業である自動車産業でも、資源循環の流れを確立することが急務になっている。

今回の取り組みの背景には、日本国内での2050年のカーボンニュートラル実現に向け、プラスチック製品のリサイクルが不可欠であることや、EUで、自動車生産時に、一定比率以上の再生プラスチックを使うことを義務化する規則案が議論されている影響も大きい。

▼約3万点の部品

世界の自動車リサイクルの現状は、地域、国によって特徴があるが、自動車をシュレッダーにかけ、破砕後にリサイクル材として選別する方法が主流だ。その場合、金属やウレタン、ガラスなどが混ざってしまい、リサイクル素材の質が落ちてしまう懸念がある。

日本でも、自動車の資源循環が進まない要因として、廃車のリサイクル処理工程で素材が混在し、高純度のリサイクル材の抽出が難しいことが挙げられている。現在、シュレッダーダストのリサイクル率は約97%と高い水準でリサイクルされているが、そのうち、サーマルリサイクルされる割合は7割であり、マテリアルリサイクルは3割という状況だ。

この状況を変えようと、「BlueRebirth」の中心的メンバーの1人、デンソーのサーキュラーエコノミー事業開発部長の奥田英樹氏は、このプロジェクトに約1年前から着手。同社の手術支援ロボットで培った技術とAI技術を応用した、「自動精緻解体システム」の開発に取り組んでいる。奥田氏は「ロボットによって自動で廃車を精緻に解体することで、車の総重量の約90%以上の部材の回収を目指しています。特に、現在は樹脂を部品ごとに高度に分別し、素材を回収する技術に力を入れている」と語る。自動精緻解体システムについては、「解体事業者の方々に使っていただくことを想定している」という。

ただ、自動精緻解体システムを活用した解体作業では、超えなければいけないハードルがある。それは、解体にあたっての標準化が難しい点だ。日本では、数千車種の車が存在し、その1台の車に使われる部品点数が、多いもので約3万点もあり、メーカーによって規格が異なることも多いからだ。そうなると、解体方法の組み合わせがより複雑になる。その難問に対し奥田氏は「解体支援ロボットを用いて、まずは人の手で車・部品を解体します。解体をデジタル変換させ、プロセスをAIに学習させる。学習させたAIは、同じ種類の車、部品が来たら、次回から自動で解体をするようになります」と力を込めた。

▼静脈産業が主役に

部品を解体する際に、注目したのが、部品同士を固定したり結合したりする締結要素が五つしかないことだった。「この五つの締結要素を外すことさえできれば、理論上は車1台をばらばらにできるのです。その考え方に基づき、五つの締結要素がそろっている部品を10個集めて、それらを人のスキルで解体して、AIに学習させ、自動で再生するということが確認できた」という。

デンソーが今年3月に環境省に提出した事業報告書によると、実証成果として、次の3点を挙げた。①作業者による手解体の動作をデータ化し、それを教示情報に用いたロボットによる自動解体が「出来ること」が証明された②ELV(使用済み自動車)から重量ベースで約90%の部材が精緻解体可能であり、そのうち約90%の重量が、プラスチックからプラスチックといった単一素材として再資源化することがわかった③破砕後選別→カスケードリサイクルから、自動精緻解体→水平リサイクルに移行すると、ELV1台あたり約634㎏のCO2削減に寄与することがわかった―としている。

カスケードリサイクルの場合、樹脂は焼却すると材料がなくなってしまうため、新たに原油から製造するために多くのCO2を排出する。国内でELVが出て来てから、新車が製造されるまでを対象に、カスケードリサイクルを実施した場合に発生するCO2の発生量と、「BlueRebirth」の自動精緻解体を行った場合のそれとの差分を計算すると、1台あたり約634㎏のCO2排出量の削減が確認されたという。

この実証成果から「ELV自動精緻解体の必要性がより明確になった」と結論づけた。その上で、奥田氏は「車の解体の自動化に向けては、分離処理が難しい部品や単一素材化が難しい部品への対応などの課題があります。2025年度ではこのような課題解決に向けて技術開発を推進する必要がある」と指摘した。

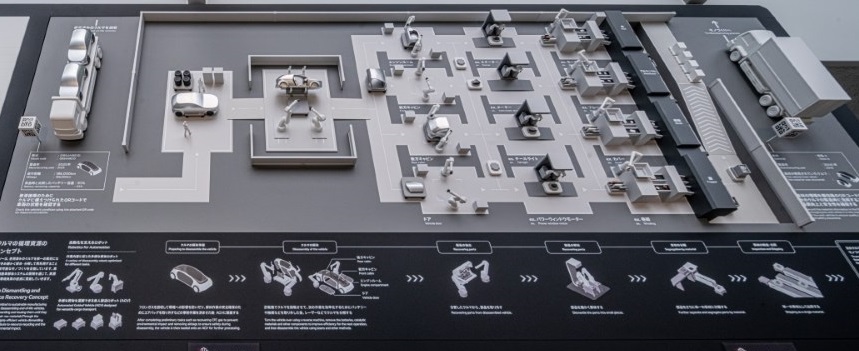

デンソーは自動精緻解体システムの実装に向けて複数工程からなる一貫ラインを開発している。一貫ラインについては現在のところ、「Car to Car」サイクルの資料写真にあるような工程を想定し、「使用済み自動車のエアバッグ処理などの前処理を行った後、ラインに投入し、ラインの出口段階では単一素材になっている」ことを目指すという。

さらに、自動精緻解体システムで再生する日本のELV台数については、年間100万台を目標にしている。100万台の目標値については「2023年7月に発表されたEUのELV規則案にもあるような、新車に対する使用済み自動車由来の再生材の使用義務化などグローバル動向を参照した」(デンソー広報担当者)という。

これらのグローバルな動きなどを踏まえ「再生材の日本国内の需要量をおおよそ想定し、ELV台数を概算した結果、1年間で100万台という目標に設定した」という。日本国内の使用済み自動車の発生台数が273万台(2023年度)であり、その約3分の1を、自動精緻解体システムで処理されることを目指す。

奥田氏は「良質な再生材資源を多く含むELV由来の再生材資源を自動車製造業(動脈)に戻すという水平リサイクルが不可欠です」と指摘する。さらに、水平リサイクルを担うELV解体・破砕事業者の観点から見れば、デジタル化の遅れや、労働力不足、後継者問題といった課題があり、「ロボティクス技術という動脈のテクノロジーを活用し、新たな動脈・静脈産業のエコシステムの構築を目指したい」と意気込む。

奥田氏は「サーキュラーエコノミーが実現された社会は、解体やリサイクルを担う、いわゆる静脈産業の方々が主役となります」とした上で「静脈産業を子どもたちがあこがれをいだく仕事にするために、私たちも数年の内に社会実装のための検討を完了させ、『Car to Car』が実現する未来を目指したい」と語った。

▼チームで循環経済を回す

デンソーなどが参画しているBlueRebirthの取り組みについて、東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センターの梅田靖教授は「二つの面でとてもチャレンジングなものだ」と評価する。一つには、「ロボット技術を活用し、使用済み自動車を精緻に解体することは大変難しい」とした上で「これまで、解体は解体を担う企業などが受け持つというビジネスの流れだったが、今回は、ティア1(自動車メーカーの1次サプライヤー)の会社であるデンソーが解体の分野に乗りだすことはチャレンジングだ」と指摘する。

さらに、梅田教授は「EUの自動車リサイクルは、使用済み自動車をシュレッダーにかけ、その後に選別、分別を行い、回収する材料の品質を高めようという手法が主流だ」と話す。一方、「BlueRebirthのアプローチは、シュレッダーにかける前に、精緻に解体し、再生材料の質を上げることを狙ったものだ。EUのやり方と比べ、精緻に解体するためには時間と人手がかかるが、質のよい再生材が作ることができ、筋がいいだろう」と、期待感を示した。

デンソーだけではなく、自動車メーカー、素材メーカー、解体業者など多くの関連する企業、機関を巻き込んでチームをつくったBlueRebirth。梅田教授は「サーキュラーエコノミーに関連するさまざまな企業が、各社の強みを生かして、この循環経済を回していきながら、収益性が確保できる、そんなビジネス化を目指すことは、二つ目のチャレンジングなことといえるだろう。サーキュラーエコノミーは、かかわる企業の収益源につながり、しかも、国内の資源の有効利用に、日本の経済安全保障に、それぞれ資する取り組みであり、大いに期待したい」と強調した。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター