「特集」USAID解体目指す背景 米国の立ち位置の変化と対外援助に批判的な世論 世界の支援現場に影響大

西山 隆行

成蹊大学法学部教授

米国際開発局(USAID)は1961年の設立以来、世界各地における人道的緊急事態への対応など、米国の開発・人道支援活動を主導してきた。こうした取り組みは米国のソフトパワーを高め、国家安全保障を支えてきたとされる。だがトランプ政権は、USAIDが政権の方針と一致していないと述べ、その解体を検討している。

トランプ大統領は対外支援に消極的で、第1次政権中にもUSAIDの予算を3分の1近く削減するよう提案していた。第2次政権ではUSAIDが「急進的左翼の狂人によって運営されてきた」と主張し、彼らを排除すると宣言した。2月には自らが立ち上げた交流サイト(SNS)の「トゥルース・ソーシャル」に、民主党に有利な報道を行うべくポリティコやニューヨーク・タイムズなどのメディアにUSAIDなどから数十億ドル(数千億円)が流されていると書き込んだ(名指しされたメディアは、その情報を否定している)。

政府効率化省(DOGE)を率いるイーロン・マスク氏は自らが所有するX(旧ツイッター)で、USAIDは米中央情報局(CIA)の不正活動やインターネット検閲などに関与する犯罪組織だと糾弾した。また、「USAIDが税金を使って新型コロナウイルス感染症を含む生物兵器研究費を提供し、数百万人もの命を奪ったことを知っているか」と問いかけ、その大規模な縮減を提唱している。

USAIDの役割と規模

USAIDは61年の対外援助法が対外援助管理機関設立を義務付けたのを受けて、ジョン・F・ケネディ大統領が大統領令で設立したものである。その設立の背景に、リベラルで人道問題を重視する雰囲気があったのは間違いない。だが同時に、その設立には米ソ冷戦への戦略としての位置付けも与えられており、ソ連の海外における影響力への対抗も目指されていた。

USAIDは、米国の国際関与における「三つのD」、すなわち外交(Diplomacy)、開発(Development)、防衛(Defense)における開発の柱を担っており、困難に直面する国々を援助し、国際的な緊急事態に対応する上で主導的な役割を果たしてきた。例えば天然痘やポリオの撲滅に向けた世界的な取り組みを支援した。ジョージ・W・ブッシュ政権が2003年に策定した大統領エイズ救済緊急計画でも中心的な役割を果たし、HIV/エイズのケア、治療、予防サービスを提供している。最近では、COVIDー19(新型コロナウイルス)パンデミックの中で、ワクチンの配布、人道支援の提供、医療従事者の支援を行った。

USAIDは開発以外の役割も果たしており、戦略的に重要な国に支援を行うとともに、米国の商業的利益の確保が追求されることも多かった。USAIDは援助対象国の民主化も推進しており、フリージャーナリストへの支援なども行ってきた。USAIDの活動の中でCIAが途上国の情報収集をすることもあったとの指摘もある。

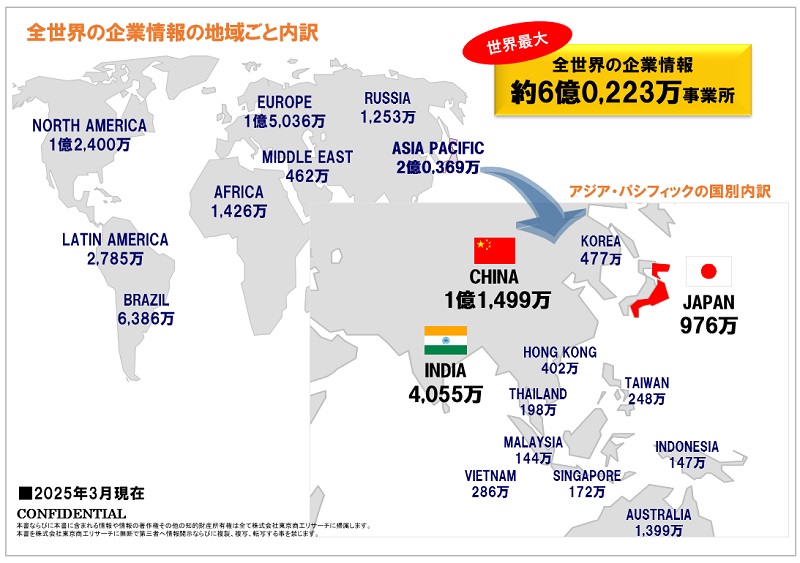

米国は世界最大の国際援助供与国であり、23年度には約720億ドルの対外援助を行ったが、その約61%(約440億ドル)をUSAIDが担っていた。米国は世界最大の政府開発援助(ODA)提供国であり、それにドイツ、日本、英国、フランスが続いている。23年度には160の国と地域で活動したが、最大の受益国はウクライナであり、総援助額の約37%が提供された。他にもアフガニスタン、エチオピア、ヨルダン、ソマリアなどでも支援がなされている。

他方、国内総生産(GDP)に占める割合で見ると、ドイツが0・9%、日本が0・4%、英国が0・6%、フランスが0・5%なのに対し、米国は0・2%を占めるにすぎない。米国が世界最大の国際援助供与国であるにもかかわらず、人道支援活動家などからその活動が不十分だと批判される背景には、支援対象が政治的に選ばれていることに加えて、対GDP比が小さいことがある。

政権が解体を目指す理由

ポピュリストは、エリートと、エリートが多く存在する官僚機構や国際機関に強い不信を抱くことが多い。共和党内では「小さな政府」の原則を掲げる勢力を中心に、官僚機構への反発が強い。国際開発は左派が積極的な分野であり、USAIDの活動の自律性は党派的な議論の対象となっていて、民主党がUSAIDの独立性を支持するのに対し、共和党は政府による統制を強めようと試みてきた。保守系シンクタンクのヘリテージ財団が発表した政権移行プロジェクト「プロジェクト2025」の対外援助に関する章では、USAIDの世界的影響力の縮小だけでなく、そのプログラムと構造の過激化を緩和する必要があるとされている。また、大統領の意向を受けてUSAIDの暫定責任者を自称するマルコ・ルビオ国務長官は、USAIDが用いる「1ドル1ドル」が米国をより安全で強く繁栄させることを証拠に基づいて正統化する必要があるとし、USAIDの再編に積極的な姿勢を示している。この動きは、トランプ政権が掲げる「アメリカ・ファースト(米国第一主義)」の立場にもかなっていると言えるだろう。

USAIDの規模縮小の動きは、対外援助に批判的な米国の世論にも対応している。シカゴ国際問題評議会が2024年に実施した世論調査では、米国民の半数が海外への経済援助と軍事援助の削減を支持していた(それぞれ51%と50%)。また、23年3月にAP通信とシカゴ大学が行った世論調査によると、対外援助について過大な支出が行われているとした人は69%で、共和党支持者の約9割、民主党支持者の55%が対外援助の削減を支持している。ただし、これは米国民が対外支援額を過大評価している結果でもある。やや古いデータだが、15年にカイザー家族財団が行った調査によると、平均的な米国民は、連邦予算の31%が対外援助に用いられているという、実態とかけ離れた回答をしているのだ。

USAIDの規模縮小の動きは、国際秩序の在り方、そして覇権国としての米国の在り方の変化ともリンクしている。米国は他国より多くの負担をして国際機関をつくり上げるなど、さまざまな国際公共財を提供してきた。USAIDが担っている感染症対策なども、間違いなく重要な国際公共財だ。だが、米国経済の成長が鈍化していくと、その負担が重荷になっていく。また、中国などの新興国が、覇権国が提供する国際公共財にただ乗りして大国化を志向していく。それを脅威に感じるとともに不満を強めた覇権国が、自国の負担を低下させて他国に資金分担を求めるようになるのは、覇権の長期化という観点からも当然であり、その傾向がトランプ政権期に顕著になったと言えるだろう。

本当に解体できるのか?

先ほど指摘した通り、USAIDは大統領令で設立されたが、それは法律の求めによるものだった。そして連邦議会は1998年外交改革・再編法で、国務長官の指導下で活動する独立機関としてUSAIDを正式に承認した。同法は大統領にUSAIDの再編権限を与えたが、この権限は99年に失効した。また、2024会計年度歳出法案では、USAIDの規模縮小を含む再編・再設計には、議会との事前協議と定期的な通知が必要だと規定されている。大統領が大統領令でUSAIDを解体する権限はないと考えるのが妥当だろう。米国の大統領令はあくまでも行政部門を律するためのものであり、連邦議会が行った立法を乗り越えることはできないのである。

もっとも、米国では現在、連邦議会の上下両院で共和党が多数を握っているため、共和党が団結すればUSAIDの廃止や再編も可能になるだろう。だが、議会で二大政党は歴史的なまでに拮抗(きっこう)しており、共和党議員の数人が反対すれば法案は通過しない。USAIDが米国のソフトパワーの源泉であるとともに、戦略的重要性を持っていることを考えれば、その実現は容易ではないだろう。

世界に及ぼす影響

トランプ大統領は就任初日に、対外開発援助を90日間凍結し、全ての対外援助プログラムの見直しを求める大統領令を出した。2月にはUSAIDの職員約1600人の削減を命じ、それ以外の大半の職員に休暇に入るよう指示した。報道によると、全世界で1万人以上いる職員を600人程度に絞り込む意向だという。

米国は世界保健機関(WHO)からの脱退も表明している。それを受けてWHOは、現在76ある部門を34とほぼ半減させる計画案を加盟国に提示した。また、USAIDと連携して国際援助を行ってきた非営利団体や民間企業なども、活動の見直しを余儀なくされている。

これらの措置は、感染症の蔓延(まんえん)防止、公衆衛生の強化などの取り組みを阻害して人道危機を深刻化させるだけでなく、中国やロシアなどの権威主義国やテロ組織の影響力を相対的に強化するだろう。USAIDと協力して活動してきた国際機関や他国、非政府組織(NGO)などが有効な措置を取ることができなくなると、困難に直面する国々は、他の援助者を求めるようになる。自由主義陣営の国やNGOに代わって権威主義国家やテロリストが支援を拡大すれば、それら国家や団体の主張に賛同する国や人が増えるだろう。対外援助に投じられている予算は確かに大きいが、GDP比でわずか0・2%を削減するために、米国のソフトパワーを減少させて国際政治の在り方を変更させることが合理的だとは考えにくいだろう。

自由主義陣営の存在感と影響力が世界的に低下することは、日本にとっても好ましくない。米国の他の同盟国とも協力しながら、米国が今後も国際公共財を提供し続けるように訴える必要がある。その主張に説得力を持たせるためにも、日本が積極的な役割を果たす必要があるだろう。日本は世界で多くの国際協力を行い、国際法を重視してきた国であるため、多様な国家間の調整を図ることができる立場にある。リベラル国際秩序の価値を追求しつつ、世界のあるべき姿を提示することが、日本に求められているといえるだろう。

成蹊大学法学部教授 西山 隆行(にしやま・たかゆき) 1975年神戸市生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科修了、博士(法学)。甲南大学法学部教授などを経て現職。専門はアメリカ政治。著書に『アメリカ大統領とは何か』(平凡社新書)、『アメリカ政治入門』(東京大学出版会)、『移民大国アメリカ』(ちくま新書)など。

(Kyodo Weekly 2025年5月12日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター