生物種固有の糖鎖を作る酵素遺伝子を同定

糖鎖の枝分かれを作るMGAT4ファミリーの遺伝子進化の解析

2025年10月20日

岐阜大学

生物種固有の糖鎖を作る酵素遺伝子を同定 ~糖鎖の枝分かれを作るMGAT4ファミリーの遺伝子進化の解析~

本研究のポイント

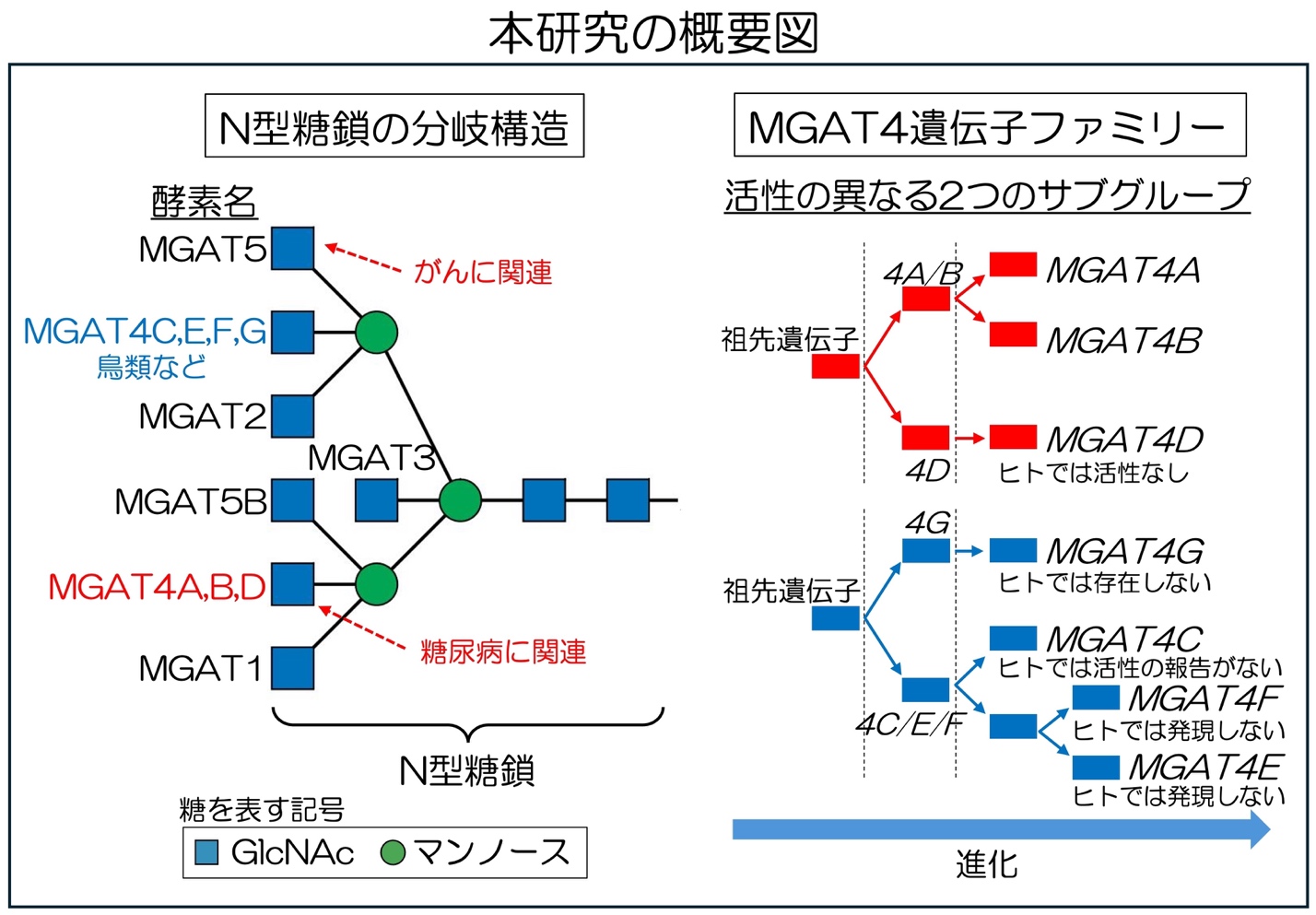

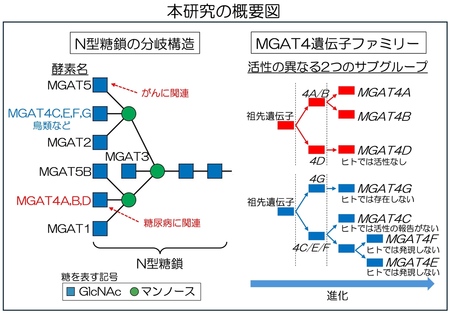

・ タンパク質に付いたN型糖鎖の枝分かれの仕方は生物種によって異なり、ヒトではN型糖鎖の枝分かれが糖尿病やがんと関連しています。

・ 種固有の糖鎖枝分かれを作るMGAT4酵素ファミリーは、7つの遺伝子からなることがわかりました。

・ MGAT4酵素ファミリーは、作用の異なる2つのグループ(A/B/D、C/E/F/G)に分けられ、ヒトではAとB以外ほとんど機能していないことがわかりました。

・ 魚ではDが、ニワトリではFが強い酵素活性を持つなど、MGAT4ファミリーの活性の違いが、種による糖鎖構造の違いを生む一因と考えられます。

研究概要

岐阜大学糖鎖生命コア研究所の木塚 康彦 教授、自然科学技術研究科の森後 碧玲さん(2025年9月修了)らの研究グループは、リール大学などとの共同研究で、生物種に固有の糖鎖を作る酵素遺伝子を同定しました。

タンパク質に付く糖鎖には膨大な種類があり、細胞の中で多くの糖鎖合成酵素により作られます。それぞれの糖鎖の量はこれら酵素の働きにより制御され、それが疾患により異常となることや、生物種によって異なることが報告されていますが、それらの仕組みはまだ十分にはわかっていません。

特に、主要な糖鎖の一つであるN型糖鎖には、種によって異なる多くの枝分かれ構造があります。ヒトでは、特定の枝分かれ構造の有無が糖尿病やがんと関連することが示されています。本研究では、この種固有の糖鎖を作る、MGAT4という酵素に着目し、この酵素をコードする遺伝子の種による違いを解析しました。その結果、MGAT4は7つの遺伝子からなり、ヒトではAとBが主に働いていること、魚ではDが、トリではFが働いていることなどがわかりました。本研究は、生物種ごとの糖鎖形成の仕組み解明につながることが期待されます。

本研究成果は、現地時間2025年10月15日にiScience誌のオンライン版で発表されました。

なお、本研究は、文部科学省の大規模学術フロンティア促進事業「ヒューマングライコームプロジェクト」および研究拠点形成事業(Core-to-Coreプログラム)による支援を受けています。

研究背景

糖鎖1)とは、グルコースなどの糖(動物では約10種類の糖が存在)が枝分かれしながら鎖状につながったもので、多くはタンパク質や脂質などに結合した状態で存在しています。動物では、体内の半数程度のタンパク質に糖鎖が付いていると考えられており、糖鎖を持つタンパク質は糖タンパク質と呼ばれています。タンパク質に付いている糖鎖には様々な形のものがあり、タンパク質ごとに形が異なること、また同じタンパク質でも、種によって糖鎖が異なること、健康なときと病気のときとで糖鎖の形が変化すること、などが知られています。特に、疾患特異的な糖鎖の変化は、実際に医療の現場でがんの診断などに使われており、糖鎖の変化をもたらす仕組みの解明は、医療応用を考える上でも重要です。

タンパク質に付く糖鎖は、細胞の中で糖転移酵素2)(糖鎖合成酵素)と呼ばれる酵素の働きによって作られます。ヒトの体内には、約180種類ほどの糖転移酵素が存在し、それらの働きが厳密に制御されることで膨大な種類の糖鎖構造を作ります。また、異なる生物種間においても糖鎖構造が異なることが知られており、それら糖鎖の構造の違いは、糖転移酵素の作用や発現の違いによると考えられています。しかし、個々の酵素の働きを制御する仕組みはよくわかっておらず、各生物がどのように膨大な種類の糖鎖の量を調節しているかはまだあまりよくわかっていません。

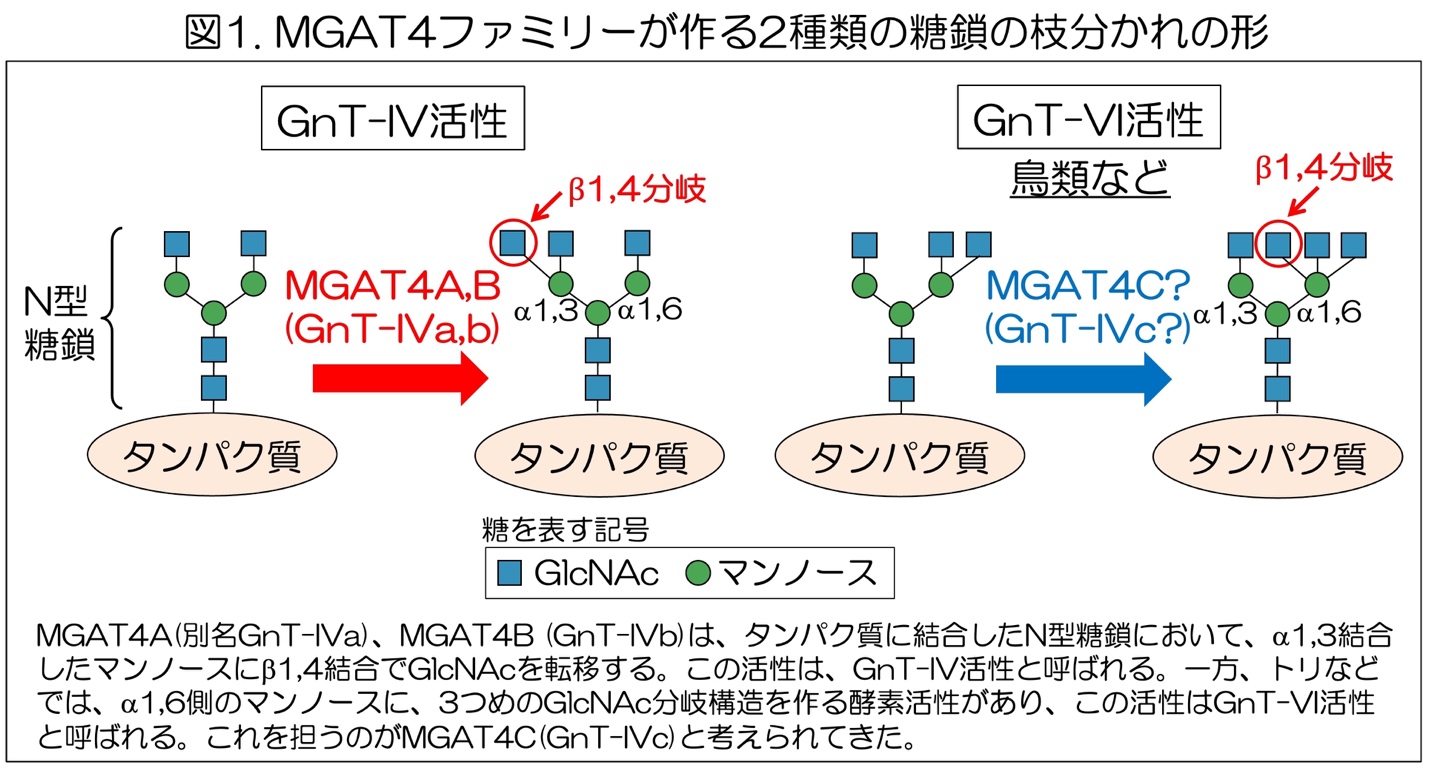

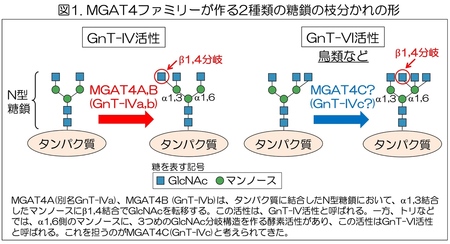

糖転移酵素のうち、MGAT4A (GnT-IVa)とMGAT4B (GnT-IVb)3)は、タンパク質に付いたN型糖鎖4)と呼ばれる糖鎖に作用し、糖鎖の枝分かれ構造を作ります(図1左)。この作用はGnT-IV活性と呼ばれています。これまでの研究で、この枝分かれ糖鎖を欠損したマウスは、高血糖やインスリン分泌不全などの糖尿病様の症状を示すことから、GnT-IV活性により作られる糖鎖の枝分かれ構造は、糖尿病の発症・進行と関係があることがわかっています。

一方、トリなどの生物には、ヒトには存在しないとされるN型糖鎖の枝分かれ構造が報告されており、その枝分かれ構造を作る酵素は、MGAT4AやBと類似したMGAT4C (GnT-IVc)であると考えられてきました(図1右)。しかし、この枝分かれ構造を作るGnT-VI活性が、実際にMGAT4Cによって担われているのか、その分子の実体はよくわかっていませんでした。そこで本研究では、複数存在するMGAT4酵素ファミリー5)の遺伝子を解析し、生物種ごとにどのMGAT4がどの枝分かれ構造を作るのかを調べました。

研究成果

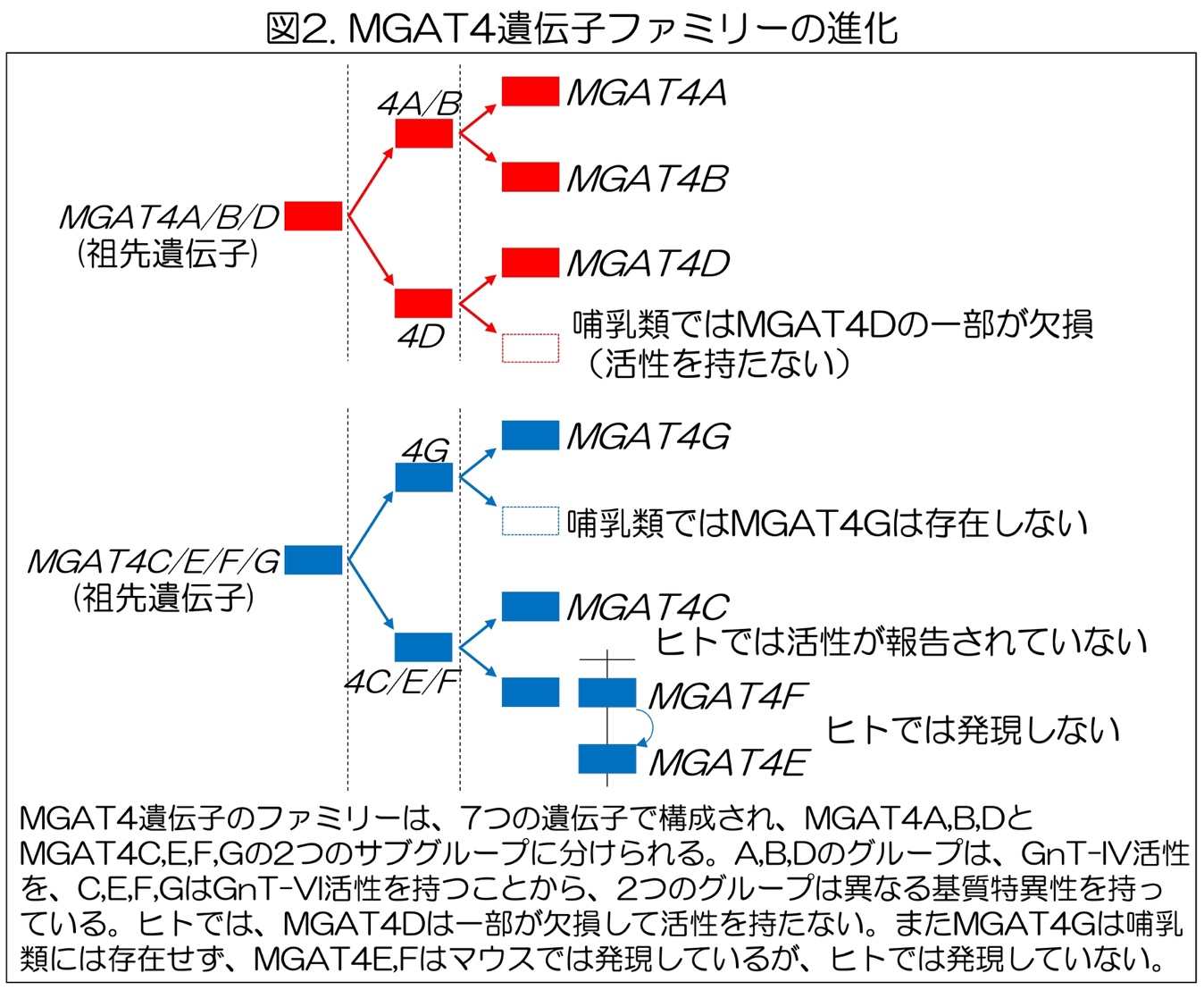

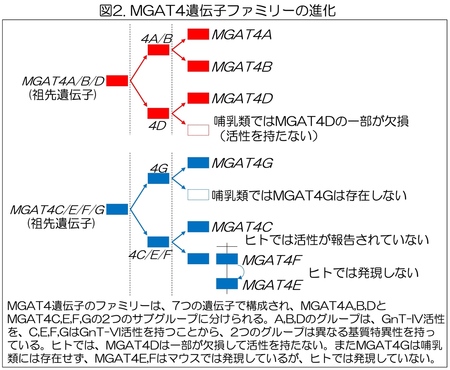

本研究ではまず、ヒトやその他の生物種において何種類のMGAT4遺伝子が存在するかを調べました。さらに、生物の進化において、MGAT4の遺伝子がどのように変化していったのかを調べることで、生物種に固有の糖鎖枝分かれ構造が作られる仕組みの解明を試みました。様々な生物種のMGAT4遺伝子を詳細に調べた結果、哺乳類ではA〜Fの6種類の遺伝子が存在していること、またヒトにおいて、EとFは遺伝子そのものは存在しているものの、偽遺伝子6)化していて機能していないことがわかりました(図2)。またこれまでの研究で、ヒトのMGAT4CとDは酵素活性を持たないと考えられていることから、ヒトでは主にMGAT4AとBが機能していると考えられます。また、MGAT4Gと呼ばれる遺伝子は、爬虫類や両生類には存在しますが、哺乳類には存在しないことがわかりました。つまり、MGAT4ファミリーは、全部でA〜Gの7つの遺伝子からなることがわかりました。

次に、この7つのMGAT4の、遺伝子の構成、タンパク質の配列や立体構造などを調べた結果、7つのMGAT4は、A,B,Dと、C,E,F,Gの2つのグループに分けられることがわかりました。さらに、脊椎動物の祖先と考えられるナメクジウオ7)のMGAT4を調べると、A,B,Dの祖先と考えられる遺伝子と、C,E,F,Gの祖先と考えられる遺伝子がそれぞれ1つずつ見つかりました(図2左)。以上の結果から、MGAT4ファミリーは、生物の進化に伴って2つの祖先遺伝子から7つに進化したと考えられました。

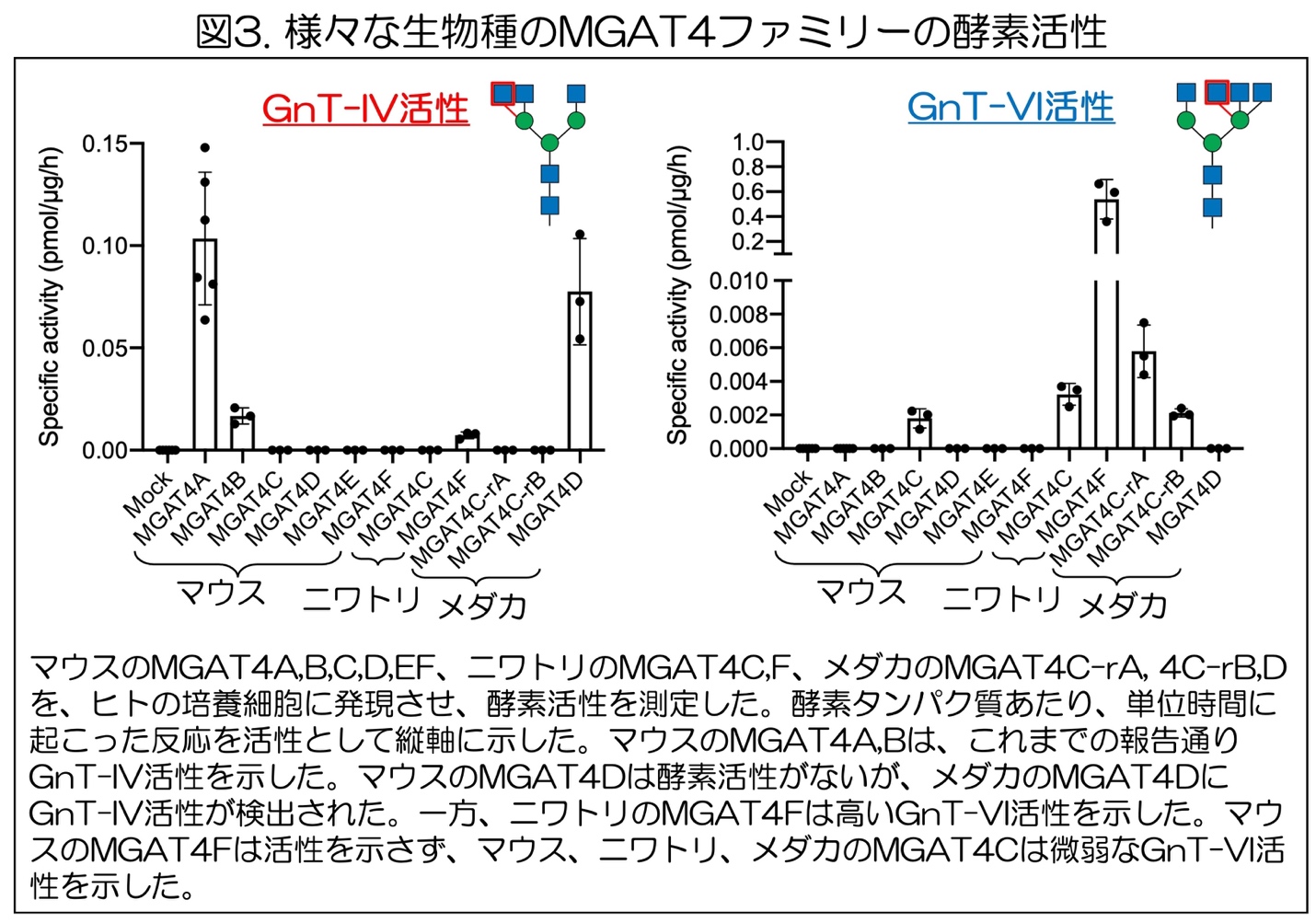

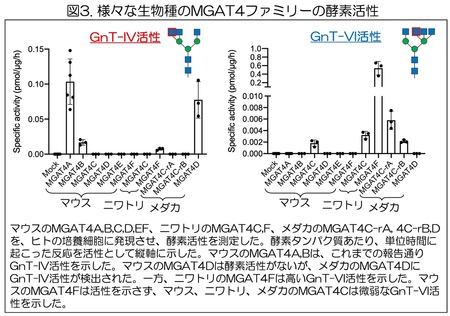

次に、これらMGAT4タンパク質の酵素活性を調べました。哺乳類であるマウスのMGAT4A〜F、鳥類であるニワトリのCとF、魚類であるメダカのC(メダカにはさらにC-rAとC-rBの2種類のMGAT4Cが存在)とD、のMGAT4タンパク質を調製し、N型糖鎖を枝分かれさせる2種類の酵素活性(GnT-IV活性とGnT-VI活性)を持つかどうかを調べました。その結果、マウスでは、これまでの報告と同様に、MGAT4AとBに強いGnT-IV活性が認められた一方、マウスのMGAT4D,E,Fは、GnT-IV活性、GnT-VI活性のどちらも検出されませんでした(図3)。またマウスのMGAT4Cについては、GnT-IV活性は検出されず、ごく微弱なGnT-VI活性が検出されました。

ニワトリのCとFについては、Fが強いGnT-VI活性を持つことが明らかになりました。一方、ニワトリのCは、マウスのCと同じく、ごく微弱なGnT-VI活性のみを持つことがわかりました。このことから、これまでMGAT4Cが作ると考えられてきた種特有の分岐構造は、MGAT4Cではなく、MGAT4Fが作ることが明らかになりました。

さらに、メダカの酵素では、Cはマウスやトリと同じく微弱なGnT-VI活性を示すのみでしたが、哺乳類では全く活性が見られなかったDが強いGnT-IV活性を示すことがわかりました。

以上の結果は、MGAT4ファミリーが、A,B,DとC,E,F,Gという、基質特異性8)が異なる2つのグループに分類されるという、遺伝子進化の解析結果を強く支持するものであり、これが生物種固有の糖鎖枝分かれ構造の形成の仕組みの一因である可能性が示されました。

今後の展開

本研究は、生物種による複雑な糖鎖の生合成の仕組みの一端を明らかにしました。今後、いまだ役割や活性が不明なMGAT4CやGなどのタンパク質の機能解明を明らかにすることで、さらに生物種固有の糖鎖生合成の仕組み解明が進むと考えられます。さらには、糖鎖の生合成を自在に操る技術開発、糖尿病の病態メカニズムの理解および治療薬開発などへの応用が期待されます。

用語解説

1)糖鎖:グルコース(ブドウ糖)などの糖が鎖状につながった物質。遊離の状態で存在するものもあれば、タンパク質や脂質に結合した状態のものもある。デンプン、グリコーゲンなどの多糖は数多くの糖がつながり、糖鎖だけで遊離の状態で存在する。一方タンパク質に結合したものは、数個から20個程度の糖がつながったものが多い。

2)糖転移酵素:糖鎖を合成する酵素のことで、ヒトでは180種類程度存在することが知られている。主に、細胞の中のゴルジ体と呼ばれる小器官に存在している。

3)MGAT4A (GnT-IVa), MGAT4B (GnT-IVb):糖鎖を合成する糖転移酵素の一種で、細胞の中のゴルジ体に存在し、N型糖鎖に作用して、β1,4分岐という糖鎖の枝分かれ構造をα1,3マンノースに作る。MGAT4AとBはアミノ酸配列の類似性が高く、性質が極めてよく似ている。

4)N型糖鎖:タンパク質に付く糖鎖の種類の1つで、タンパク質のアスパラギン残基(アミノ酸の1文字表記でN)に結合している。ヒトでは7,000種類以上のタンパク質がN型糖鎖を持つと考えられている。

5)ファミリー:遺伝子の複製により生じた複数の類似遺伝子のこと。それらの遺伝子ファミリーから作られるタンパク質も、類似のアミノ配列を持つことから、類似した機能を持つ。

6)偽遺伝子:タンパク質を作る機能を失った遺伝子のこと。進化の過程で、かつて機能していた遺伝子に変異が入ることによって生じる。

7)ナメクジウオ:脊索動物の一種。脊椎動物の祖先に近い生物の一つと考えられ、古くから進化に関わる生物学的研究の対象となっている。

8)基質特異性:酵素が行う反応において、特定の構造を持った物質のみを厳密に酵素が認識して反応する性質のこと。基質とは、化学反応における出発物質のこと。酵素と基質は鍵と鍵穴の関係に例えられる。

論文情報

雑誌名:iScience

論文タイトル:Evolutionary analyses of the animal glycosyltransferase family 54 reveals two β1,4-N-acetylglucosaminyltransferase families

著者:Aoi Morigo, Roxana Elin Teppa, Masamichi Nagae, Hirokazu Yagi, Yasuhiko Kizuka*, Anne Harduin-Lepers* (*共同責任著者)

DOI: 10.1016/j.isci.2025.113788

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター